みなさんは「まほろちゃん」というキャラクターをご存じでしょうか。2005年まで佐賀県に存在した大和町という自治体のWebページに登場するマスコットキャラクターで、当時は自治体のWebページでこういうアニメっぽいキャラクターが登場するのが異例だったこともあり、ネット上でずいぶん話題になりました。また最近のゆるキャラと違って、キャラクターを描いていたのが同町の職員だったことも特筆すべき点です。大和町が合併して佐賀市になり、一時はキャラクター消滅の危機に瀕したのですが、現在まほろちゃんは佐賀市のキャラクターとして存続中。そして今回佐賀に来た目的の一つが、いわばまほろちゃんのふるさとである旧・大和町を訪れることでした。

この日は6時過ぎに目覚ましが鳴りましたがすぐに起きられず、7時前に起き出してシャワーを浴び部屋の外へ。朝食無料のホテルだったので、フロント横のスペースで菓子パンとコーヒーをいただき、フロントで自転車を借りる手続きをして自転車置き場に向かいます。低かったサドルをぎりぎりまで上げ、いよいよ旧・大和町へ向けて北上開始。国道263号線に合流した直後は自転車専用道があって走りやすかったのですが、すぐに無くなってしまい、仕方なく歩道をずっと走っていきます。普段乗っている自転車と違ってママチャリなのでスピードが出ないことにもどかしさを感じながらの道中でしたが、4kmほど走った先でイオンモール佐賀大和を発見。

↑イオンモール佐賀大和。都会のイオンのような立体駐車場じゃないので広い!旧・大和町のWebページでは、ここに併設されているイオンシネマの招待券が当たるクイズコーナーがありました。

ここまで来ればかつての町役場まではあと少しです。

↑旧・大和町役場。現在は佐賀市役所 大和支所になっていますが、石碑はそのまま残されています。

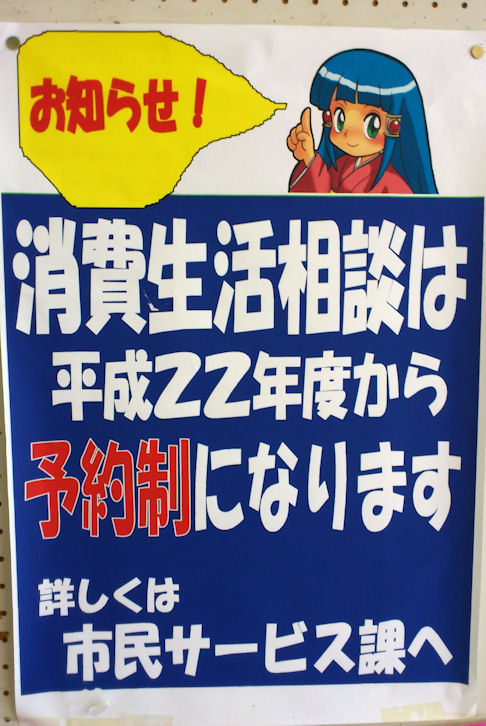

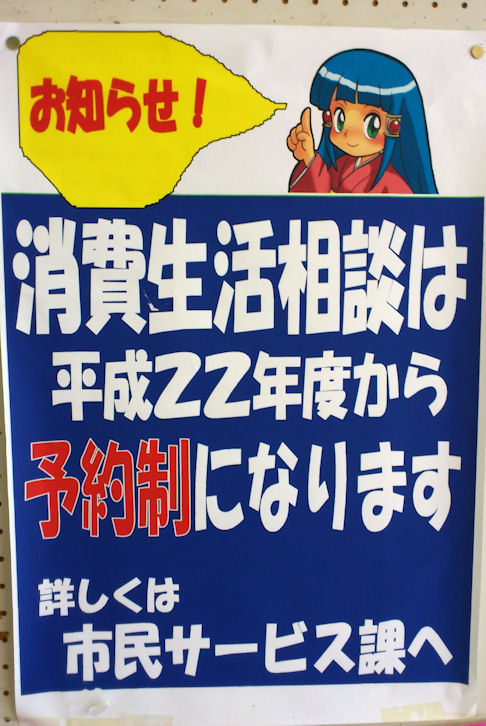

↑庁内のポスターにはまだまほろちゃんが使われていました。

窓口の静けさに自分の市とのギャップを感じながら、観光案内のチラシを何枚かもらい、再び自転車に乗ってここからさらに北上します。長崎自動車道のジャンクションを越えるのが少しめんどくさかったですが、これを越えるとまもなく川上峡です。この先は川沿いに山の中へと分け入る感じになるので上り坂を覚悟していたのですが、道は意外と平坦で下り坂すらあるような状況でした。さらに2kmほど走り、ようやく目的地である「道の駅」大和 そよかぜ館に到着です。

↑そよかぜ館の入り口。当然ながらこんなところまで自転車で来るような人は皆無で、車だらけでした。おかげで駐輪場所を探し回るはめに。

道の駅なので、中では地元の特産品がいろいろ販売されていました。見たことないような野菜もあり、しかも安かったので買って帰りたかったのですが、重さと日持ちの点でさすがに無理だったので小城ようかんと嬉野茶、そしてサイダーを購入。サイダーは建物の外にあるテーブルでいただくことにしました。

↑菊水サイダー。福岡県八女市の江崎食品というメーカーが作っているようです。

↑テーブル席から外を見たところ。すぐそばを嘉瀬川が流れています。

↑外の売店で売られていた干し柿ソフト。干し柿もこのあたりの名物なようで、不思議な味でしたがおいしかった。

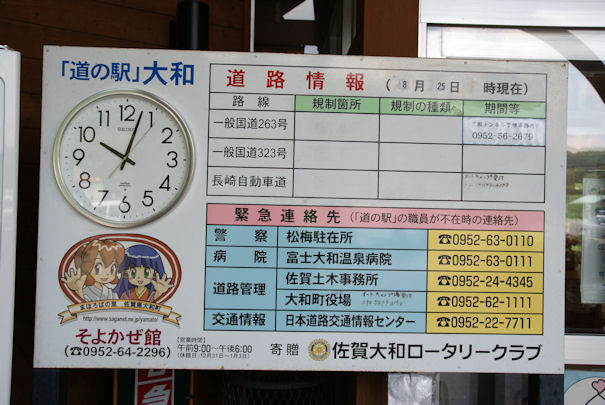

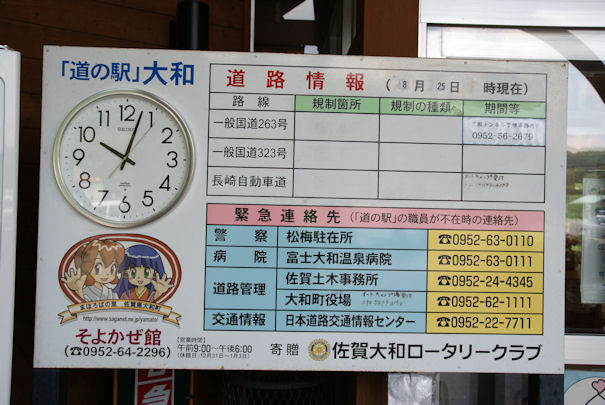

↑道路情報などの案内板。ここにもまほろちゃん&大和くんのイラストが。

↑そよかぜ館の建物。

買い物を終えてそよかぜ館を後にし、道を少し戻って近くにある肥前大和巨石パークへ。ここも旧・大和町の観光名所として紹介されていて、気になっていたところです。入り口で自転車を止め、山を登っていきますが、しばらくは舗装された道が続いていて、なかなか散策道入口にたどり着きません。15分近く歩いてようやく入口に到着しましたが、そこにたどり着くまでの間にも結構大きな岩がごろごろしていました。

↑巨石パークの入口。石碑も立派なものです。

散策道に足を踏み入れると、そこは完全に登山道。前日の雨の影響でところどころ道が水没していて沢登りを強いられたりと、想像以上にハードな道のりでした。軽装だったのでこれは気軽に来るところじゃないな・・・と思い始めていたのですが、途中耳元で羽音がするので何かと思ったら蜂!あわてて逃げたのですがどうやら払ったときに手が当たって刺激を与えてしまったらしく、肩を刺されてしまいました。Tシャツごしだったとはいえ痛くて血もにじんでいて、さすがに冷や汗がでました。入口に「ハチに注意」って書いてあるのは誇張でも何でもなかったのだと再認識。ここから先は蜂っぽい羽音を聞く度に逃げていたので、ゆっくりする間もなかったです。

↑このような沢がたくさんありました。水が冷たくて気持ちよかったですが、こういう場所には蜂が多かった気がします。

↑途中の道はこの通り、完全な山登りコースです。迷子になるわけにはいかないので必死。

↑いたるところにこのような巨石がごろごろしていて、主要なものには名前が付いています。

30分近くひたすら山道を登り、ようやく標高350mほどのところにある烏帽子岩に到着。しかしここまで誰ともすれ違わないので、少し不安になってきました。

↑烏帽子岩。うっそうと茂る木々の間から突き出す様がかっこいい。

さらにここから別の巨石へと移動しますが、ほんとに一歩間違えたら崖から落ちそうな道が続くので、なかなかスリリングでした。案内板もたまにしか現れないので道に迷いやしないか心配でしたが、15分ほど歩くと目的地の「天の岩戸」という巨石に到着。ここでようやく他のグループを発見することができました。せっかくなのでこの先にある「蛙石」と呼ばれる巨石まで一緒に行くことに。

↑そしてこれが天の岩戸。巨石の間から向こう側が覗けます。

途中グループの方の話を聞きながら移動したのですが、巨石に詳しい方だったのでなかなか興味深かったです。そして塩黒糖を1ついただいたのですが、スポーツドリンクをちびちびとしか飲んでいなかったせいもあり、食べたら体力が回復するのを実感しました。そして蛙石では写真を撮ってあげたりした後、先を急いでいた私はここで離脱。一人下山を開始しましたが、下りは足を滑らせたら崖に転落してしまうので、上り以上に気を遣います。ですが蜂の羽音に敏感になっているので、あまりゆっくりもしていられず、夢中で下山しました。幸い何事もなく散策道入口まで戻ってくることができ、アスファルト舗装の道に足を踏み入れた瞬間は、道の歩きやすさに感動すら覚えました。

↑下山してすぐのところで、うり坊(イノシシ)が・・・!かわいいですが気配を感じるとさっと逃げてしまったので、遠目でしか見られませんでした。

途中の駐車場で自動販売機を発見し、スポーツドリンクを購入しましたが、まさに生き返るようなうまさでした。そしてようやく自転車のところまで戻り、休む間もなく今度は与止日女(よどひめ)神社へ。

↑川上峡の風景。

↑川上橋を渡ったところに与止日女神社はあります。

↑与止日女神社。まほろちゃんのモデルとなった与止日女命が祀られています。

そして川上峡名物の白玉饅頭をいただくため、神社のすぐ横にある本家ときわ家へ。

↑これが名物の白玉饅頭。つきたてのお餅にあんこをくるんだシンプルな饅頭ですが、これがおいしくてあと2個おかわりしてしまいました。日持ちしないのでお土産にできなかったのが残念。

このあとは肥前国庁跡資料館を見学した後、吉野ヶ里遺跡に向かうのですが、それはまた次回。

2012年6月19日 22:58

旅行 |

コメントなし

平戸の街は今の基準で考えるとへんぴな所にあるのですが、かつて外国との玄関口として賑わっていた痕跡があちこちにあり、一種独特な雰囲気でおもしろかったです。

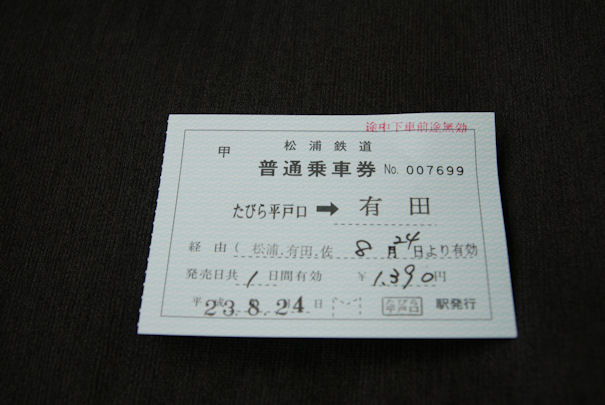

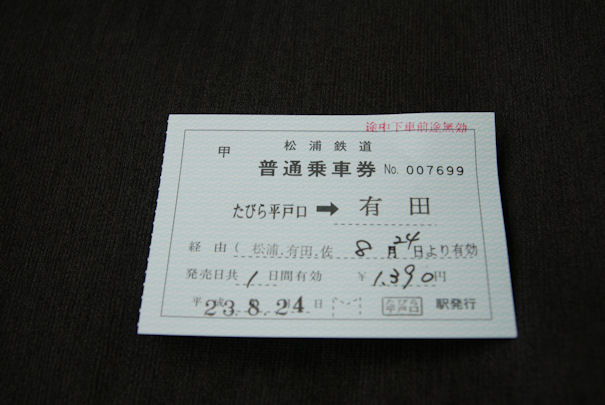

バスを降りてたびら平戸口駅まで戻り、駅の窓口で硬券の入場券と有田までの切符を購入。窓口の横は鉄道資料館になっていて、私も列車が到着するまで眺めていました。しばらくして列車到着が近づいてきたのでホームに移動すると、さっき切符を買った駅員さんもホームに移動して構内アナウンス。こういう小さい駅だと一人で何役もこなさないといけないので大変だろうなぁと感じました。

↑たびら平戸口駅。ここにもバス停が見えますが、ここを発着するバスは本数が少ないです。

↑伊万里行きの列車がやってきました。乗客は学生が多かったです。

↑有田行きの切符。手書きなのが風情があって良いですね。

たびら平戸口12:48 – 伊万里13:55(松浦鉄道・普通伊万里行き)

乗るときには止んでいた雨ですが、途中でまた降り出してきて、次第に激しくなってきます。30分ほどで松浦駅に到着し、ここで結構乗り降りがありました。この先はしばらく海岸線沿いを走るのですが、雨のせいで海が真っ白・・・。疲れていたので少しうとうとしているうちに伊万里駅に到着です。

伊万里駅は松浦鉄道側から見るとターミナル式になっていて、運転系統がここで分かれています。そのためホームを渡って乗り換えなければなりません。

↑有田行きの列車。雨は相変わらずひどい。

伊万里14:04 – 有田14:30(松浦鉄道・普通有田行き)

9分の接続で伊万里駅を発車。この車両はまだ新しいようで、ボックスシートと1人掛け転換クロスシートがありました。有田までは30分弱なので、あっという間に到着。

有田14:35 – 早岐14:52(佐世保線・普通佐世保行き)

松浦鉄道はここで終わり、この先はまたJRです。有田駅のホームで切符を買い、乗りつぶしのためにまずは早岐(はいき)へと向かいます。早岐までは2駅ですが、有田から隣の三河内駅までが遠く、途中信号所で行き違い待ちがありました。

早岐でいったん下車し、まだお昼を食べてなかったので軽く食事がとれるところがないか探したのですが、見あたらなかったうえに雨が降っていたので、やむなく駅に引き返すことに。結局駅の売店でおにぎりを買って待合室で食べました。

↑早岐駅の駅舎。ここは佐世保線と大村線が交わる交通の要衝です。

↑また例の黒い車両がやってきました。ここまでずっと単行だったので、2両編成ってだけですごく見えてしまいます。

早岐15:32 – 上有田15:53(佐世保線・普通肥前山口行き)

早岐から再び元来た線路を引き返します。そして有田の一つ先の上有田駅で下車。

有田と言えば何と言っても有田焼が有名ですが、上有田駅前にも丸兄というお店があったので、立ち寄っていくことにします。全般に主張が多い感じのお店でしたが、確かに安くて品揃えは豊富でした。とはいうもののどれが良いのやらさっぱりわからず、とりあえずお酒飲むのに使えそうな磁器を500円で購入。

その後キャリーバッグを引っ張って有田市街を歩くことに。メインの通りは焼き物関係のお店ばかりで、さすが有田と感じました。ですが敷居の高そうな店が多く、結局他にはどこにも入らずに上有田駅へと引き返しました。駅近くの商店で切符を購入し、次の電車を待つことに。

↑上有田駅の風景。なんだかレトロな雰囲気でした。

上有田16:52 – 肥前山口17:24(佐世保線・普通肥前山口行き)

今日の列車旅もいよいよ終盤です。途中有名な武雄温泉駅を通ったのですが、大きい上に高架駅だったので、かなりイメージと違いました。そして終点の肥前山口で、さらに先へと向かう列車に乗り換えです。

肥前山口17:30 – 佐賀17:45(長崎本線・普通鳥栖行き)

ここからは長崎本線と合流します。乗り換えが別のホームだったので、荷物抱えての階段上り下りがきつかった・・・。佐賀までは15分なのであっという間でしたが、佐賀で入れ替わりに乗ってくる乗客がすごく多いのにびっくり。

今夜は佐賀に宿泊予定だったので、駅を出てホテルへと向かいます。ホテルは駅の北側だったのですが、佐賀は駅南側の方が栄えているようで、北側は少し寂しかったです。5分ほど歩いてホテルに到着し、チェックイン。部屋は2階でしたがフロアの中央が吹き抜けになっていて、なんとなくマンションのような雰囲気でした。部屋で荷物を整理し、夕食を食べに外へ。

せっかく佐賀に来たんだから佐賀牛が食べたい!ということで、ホテルから少し歩いたところにある麒麟屋へ。家族連れや団体客ばかりでちょっと一人で入るのに抵抗はありましたが、意を決して中に入ります。単品メニューだとあまり種類が食べられないので、特上ロース、特上カルビ、上塩タン、上ハラミが少量ずつセットになった椿セットとご飯を注文。出てきた肉は見るからにうまそうで、実際焼いて食べると脂身が甘くてたまらないうまさでした。あっという間にご飯も食べきってしまい、〆にハーフサイズの冷麺も注文。

↑椿セット。良いお肉がちょっとずつ食べられるのが良かった。

おいしい佐賀牛を堪能し、店の外へ出ると車がいっぱい止まっていて、人気店なんだなーと実感。再び歩いてホテルに戻り、たまった洗濯物をコインランドリーで洗濯します。このホテルはコインランドリーが無料だったので、非常にありがたかったです。

明日はかつて町役場の公式キャラとしてネット上で有名だったまほろちゃんのふるさと、旧大和町のあたりを散策し、吉野ヶ里遺跡へと向かうのですが、それはまた次回。

2012年5月14日 00:53

旅行 |

コメントなし

7時前に起床し、部屋の外にある洗面台で朝の支度をしていったん外出。雨が降っていてテンションが上がりませんが、東の方に少し歩いて行くことにします。

↑平戸オランダ商館。このときは残念ながらまだ復元工事中でオープン前でしたが、今はオープンしているようです。

それから今度は西に少し歩き、松浦史料博物館へ。博物館へと続く階段わきの看板には8時オープンと書いてあったので上ったのですが、実際は8時半オープンだったようで、軒下でしばし雨宿りをして待つことにします。しばらくすると受付の方がやってきて、良かったらどうぞと言ってくださったので、10分ほど早く入館することができました。

ここにはかつての平戸藩主松浦家に伝来する様々なものが展示されており、とてもバリエーション豊富でした。

↑南蛮人を国別に描いた図。当時の服装がわかっておもしろい。

↑これも歴史のありそうな碁盤と碁石。

↑盤双六。今で言うバックギャモンですね。歴史のあるゲームなのです。

↑カッパを擬人化した作品。今見てもなんだかかわいらしい。

とにかく展示物が豊富で、最後のほう駆け足で見ましたが結局1時間ぐらいかかりました。それからすぐ横にある喫茶・眺望亭に立ち寄り、少し休憩していくことに。ここでは烏羽玉(うばたま)というお菓子をいただいたのですが、これは200年近く前のお菓子を復元したもので、黒胡麻の餡を求肥で包んで、外に和三盆糖がまぶされています。これはほんとにおいしかったのでお土産にしたかったのですが、あまり日持ちしなさそうだったので断念。

↑コーヒーと烏羽玉。

↑松浦史料博物館。松浦家の私邸として建てられた鶴ヶ峯邸が使われているそうです。

↑博物館の門に続く階段。このころからまた雨がひどくなってきました。

それからいったん旅館に戻り、チェックアウトだけして荷物をしばらく預かってもらいます。外はまだ雨が降っていましたが、歩いて聖フランシスコ・ザビエル記念聖堂へ。

↑細い路地を進んでいくのですが、階段がきつかった・・・。

↑途中のガードレールにはオランダ船船首飾りのオブジェが所々に飾られていました。

↑聖フランシスコ・ザビエル記念聖堂の外観。白と緑を基調とした美しいデザイン。雨なのに結構観光客がいてびっくりしました。

↑中も清潔なイメージです。

↑付近には寺院もあり、寺院と教会が共存した不思議な光景を見ることができます。

このあたりはちょっと丘になっているのですが、再び降りて今度は平戸城へ。

↑平戸市役所前にかかる幸橋。オランダ橋とも呼ばれています。

↑亀岡神社の鳥居。亀岡神社は明治に入って平戸城内に造られた神社です。

鳥居をくぐり、さらに階段を上っていくと天守閣に到着。中は資料館になっており、入館料を払って中に入ります。最上階は展望台になっていて、一面パノラマの景色を楽しむことができるのですが、あいにくの天気だったことだけが残念。

↑平戸城天守閣。

↑展望台からの景色。平戸港の地形がよくわかります。

展望台を降りると雨がひどくなってきたので、あわてて移動。途中亀岡神社を通り、平戸原産のヒラドツツジ保存園を見てみましたが、花が咲く季節でないとよくわかりませんね。しばらく歩いてやっと外にでましたが、一体どこから出たのかわからずGoogleマップのお世話に。どうやら南端から出てしまったようなので、少し歩いて戻ります。

そして 三浦按針ことウィリアム・アダムスが住まいにしていた按針の館へ。ここは平戸蔦屋という和菓子屋さんになっていて、私は一度食べてみたかったカスドースというお菓子を食べることに。といってもお茶はセルフサービスなので、自分で入れて持っていきます。

↑これがカスドース。カステラに卵黄をしみこませ、さらに糖蜜とグラニュー糖で仕上げるという、見るからに甘いお菓子です。実際甘くておいしかった!

おみやげにもカスドースを買って店を後にし、旅館に荷物を取りに戻ります。途中で少し晴れ間が出てきて、今頃晴れてもらっても!と恨めしい気持ちでいっぱいでした。

↑晴れてきた平戸の街並み。

↑お世話になった井元旅館。

旅館で荷物を受け取り、すぐ前のバスターミナルへ。12:15発の松浦営業所行きに乗り、たびら平戸口駅へと戻ります。乗客は2人でしたが、途中で何人か乗ってきました。昨日は大雨でろくに景色も見られませんでしたが、今日は少し晴れてきて平戸大橋がとてもきれいに見えました。写真を撮れなかったのが残念・・・。そしてあっという間に平戸口駅前に到着。

このあとは再び松浦鉄道に乗り、有田経由で佐賀に向かいますが、それはまた次回。

2012年5月12日 17:40

旅行 |

コメントなし

佐世保駅に戻り、松浦鉄道(MR)のホームへと続く階段を上ります。ホームにある自動券売機で切符を買い、先発の佐々行きを見送ってから自分が乗るたびら平戸口行きの発車を待つ間、写真を撮ったりしていました。

佐世保16:53 – たびら平戸口18:15(松浦鉄道・普通たびら平戸口行き)

上の写真の通り、車両は1両編成のディーゼルカーでした。佐世保駅を出るとすぐトンネルに入り、トンネルを出てすぐ佐世保中央駅に到着。始発時点ではそれほど乗客はいなかったのですが、予想通りここで乗客が大量に乗ってきました。そして列車は商店街のアーケードの上を横切り、わずか200mほど先にある中佐世保駅に到着。この区間は路面電車を除くと日本最短の駅間距離だそうです。でもほんと、佐世保中央駅の方がイオンと直結しているなど明らかに便利で乗客も多かったので、中佐世保駅の存在意義はいまいちよくわかりませんでした。

中佐世保駅を出ると列車はすごい坂を上りはじめて北佐世保駅に到着。このあたりの感じは神戸電鉄に近いものを感じました。ここで列車の行き違い待ちのため停車したのですが、どうやら平戸の方で浸水被害があったとのことで、対向列車の到着が遅れていて、10分ほど停車。

乗客は学生が中心でしたが、この先、大学駅、相浦駅、佐々駅で降りる人が多かったです。佐々までは20分に1本列車が走っているので、それほど不便ではなさそうでした。佐々の次が数年前の甲子園で全国優勝した清峰高校前駅で、学生が数人乗ってきました。そしてその先の江迎鹿町(えむかえしかまち)駅で若い子たちが大量に下車。中には浴衣を着てる子もいたので今日はお祭りでもあるのでしょうか。しかしこの頃からまた雨がひどくなってきており、あいにくの天気で中止になっちゃうんじゃないかとちょっと心配です。雨はどんどんひどくなっていき、外はもう真っ白。途中の駅で降りた女の子が雷鳴に悲鳴を上げながら走っていくのがちょっとかわいそうでした。

そして雨脚が弱まる気配のないまま、たびら平戸口駅に到着。ここでも学生が多く、駅まで車で迎えに来てもらってる子が多いようでした。

↑大雨のたびら平戸口駅舎。

↑たびら平戸口は鉄道としては日本最西端の駅です。ただ沖縄にゆいレールが開通したので、モノレールも含めると日本最西端ではなくなってしまいました。

たびら平戸口駅からはバスで平戸市中心部へと移動するのですが、バス停が駅から100メートルほど先の国道沿いだったので、覚悟を決めてキャリーバッグにビニール袋をかけ、バス停へ移動。一瞬でびしょびしょになりましたが、バスが来るのをじっと待ちます。幸いバスはすぐに到着し、ほっと一息。バスは平戸大橋を渡り、ほどなくして平戸市中心部へ。終点の平戸桟橋バスターミナルでバスを降りると、今晩泊まる井元旅館はすぐ近くでした。この宿は一階が居酒屋になっていて、お店を通って部屋に上がるので不思議な感じでしたが、とてもアットホームな宿でした。

↑宿の部屋からは平戸桟橋が一望できました。左上に平戸城が見えています。この頃にはもう雨はあがっていました。

↑望遠レンズで平戸城を撮影。ライトアップしているようですね。

部屋で一息ついて、そろそろ晩ご飯を食べるために外出します。10分ほど歩いて中心部に出て、小さい居酒屋へ。しかし残念ながらこの天気のせいで刺身が全然なく、代わりに平戸産のアジの開きをいただきましたが、十分おいしかったです。居酒屋の大将がなかなかおもしろい人で地元の人とローカルトークをしているのを聞いているのが楽しかったのですが、なんでも日中の雨はほんとにすごかったようで、あんな雨降ったの生まれて初めてだと言って、雨水が滝のように流れている動画をわざわざ見せてくれました。そうか、雨男の私が来たせいでこんな・・・(笑)。あと大将の子供がたぶん小学生ぐらいだと思うのですが、夏休みの宿題を横でしていて、注文のあったビールをついだりとお手伝いしているのがほほえましかったです。この店ではほかにも地鶏のタタキをいただきましたが、これもなかなかのお味でした。

しかしやはり刺身が食べたくて、近くの別のお店へ。ここでは刺身の盛り合わせがあり、ヒラメとヒラスとイカをいただきましたが、うまかった!お客さんも少なくて、ちょうど店内のテレビではNHKニュースが流れていたのですが、平戸の大雨の様子が写っていて、お店の人も釘付けになっていました。とにかく水がすごくて、ほんとに大変だったんだな・・・。

魚を食べて満足したので、また10分ほど歩いて宿に帰ろうとすると、道の真ん中で猫がたたずんでいました。

写真を撮ってもじっとしているおとなしい子でした。それからちょっとご飯分が足りなかったので、コンビニに寄っておにぎりと飲み物を買って宿に帰還。それからお風呂に入りに行ったのですが、ほんとに家のお風呂という感じでなんだかほっとしました。

明日は平戸観光をしてから佐賀に向かいますが、それはまた次回。

2012年4月22日 23:19

旅行 |

コメントなし

先週末、ヨーロッパ旅行でたまったマイルを使って韓国に行ってきました。

ソウルに宿を取り、ユッケやテジカルビ(味付きの豚カルビ)、マッコリに舌鼓を打ち、少し足を伸ばして水原(スウォン)で観光も。

行く前はそこまで楽しいのか不安だったのですが、とにかく小売りの活気がすごくて、とても楽しい街でした!ぜひまた行ってみたいなぁ。

2012年4月14日 21:45

旅行 |

コメントなし

前日は旅行中にしては夜更かしでしたが、それでも7時前には目が覚めたので、シャワーを浴びてホテルの外に出ます。外は今日もすごい雨でテンションが上がりませんが、とりあえず近くのドトールに入り、朝食。それからおみやげを買いたいなあと思って浜町アーケードに行ってみましたが、まだ開店準備中の店ばかりでした。

そしてホテルへの帰りがけに長崎銘菓の一口香(いっこっこう)を購入。丸いおまんじゅうのような形をしていますが、中が空洞という珍しいお菓子です。その後ホテルに戻ってチェックアウトし、路面電車で長崎駅前へ。ここでもおみやげのカステラを追加で買い、18きっぷを見せてJRのホームに入ります。

長崎10:00 – 佐世保11:43(長崎本線(市布経由)→大村線・快速シーサイドライナー佐世保行き)

長崎-佐世保間にはシーサイドライナーという快速が日中は1時間に1本、一日十数往復走っており、同区間を走る高速バスと激しく競合しているようです。快速と言っても2両編成で、乗客は結構たくさんいました。今回は昨日と違って新線経由だったのですが、浦上駅を出るとすぐにトンネルに入り、5分以上続く長いトンネルを抜けたと思ったらそこがいきなり山あいにぽつんとある現川(うつつがわ)駅だったので、その景色の変わりようにびっくり。そして30分とかからずに諫早駅に到着したので、行きに比べてずいぶん速く感じました。諫早からは大村線に入り、途中大村湾沿いに走っていきます。

↑どんよりと曇る大村湾。晴れてたらきれいだっただろうに・・・!

諫早を出ても乗客は多く、特に家族連れが目立つ感じだったのですが、ハウステンボス駅で結構降りていきました。このあたりはほかにもリゾートマンションが建っていたりと、周りとは少し違う雰囲気を感じます。ハウステンボスから先は各駅停車となり、ほどなくして終点の佐世保に到着。

↑ここまで乗ってきたシーサイドライナー。

↑駅舎内にある日本最西端のモニュメント。正確にはJRの駅の中で日本最西端ということになります。

佐世保ではまず荷物をコインロッカーに入れ、しばらく街を散策することにします。まずは駅からほど近いところにある三浦町教会へ。ここは戦災を免れたこともあり、歴史を感じます。

↑三浦町教会。すごい丘の上に建っているので、高い建物がなかった昔は、港に入ってくる船からでも見ることができたようです。

ここからさらに北西方向へと歩くと、街の中心部に入っていきます。商店街のアーケードに入り、おみやげ物屋がないか探したのですが、どちらかというと地元向けの商店が中心で、そういうお店はなさそうでした。そろそろお昼になっていたので、佐世保に来たからには佐世保バーガーを食べないわけにはいかないでしょう。しかしなかなか店に着かないなーと思っていたら、思いっきり通り過ぎてしまっていたようで、10分以上かけて来た道を逆戻り・・・。そんなこんなでやっと到着した佐世保バーガーの名店「ビッグマン」は、平日にもかかわらずテイクアウト待ちの人がたくさんいて、とても賑わっていました。

↑ビッグマンのベーコンエッグバーガー(500円)。ベーコンエッグバーガー発祥の店なだけあって、ベーコンのスモーキーな味とソースが絡み合って、絶妙なうまさでした。

あまりのうまさに一瞬で食べきってしまい、これならもう1つぐらいいけるかなということで、別のお店でも食べてみることにします。再びアーケードに戻りますが、途中松浦鉄道の佐世保中央駅が目立たない感じでひっそりとありました。たぶんここで降りた方が市の中心部には近いでしょうね。さらに直進するとアーケードがなくなり、そこからさらに先に進んで海上自衛隊佐世保史料館の近くにある「ヒカリ」というお店が次の目的地です。ここも結構人が並んでいて、注文して待っていると雨がぱらぱらと降り出してきたので、いったん店内に避難。しかしできあがる頃には雨も上がっていたので、外で食べることにします。

↑ヒカリのジャンボチキンスペシャルバーガー(530円、今は560円のようです)。写真ではわかりにくいですが、直径15cmはありそうなジャンボサイズです。でもチキンのパティを使ってるせいか、案外ぺろりと食べられます。バンズがぱりぱりの食感なのもおもしろい。これもおいしかったなー。

あまり天気も良くなく、またいつ雨が降り出すかわからないような天気だったので、つづいてすぐ横にある海上自衛隊佐世保史料館に入ってみることに。軍艦とか好きな方にはたまらない展示だと思うのですが、私は全然詳しくないのでふむふむ・・・という感じでした。でも思ってたよりは冷静に歴史を振り返るような展示が中心で、興味深かったですね。

その後外へ出て米軍基地の方へ。基地の入り口の道路にとげのような物が生えていて、車が逆走できないようになっているあたりにものものしさを感じます。

↑鳥居とイカリのモニュメントが印象的です。私以外にも写真を撮っている外国人がいたのですが、軍関係者でしょうか。

このあたりでまた雨が激しく降ってきたので、傘を差してフェリーターミナルの方へと向かいます。途中には漁業関係のお店が多く、早朝から営業しているようでした。フェリーターミナルに着き、売店でもあるかなあと中に入ったのですが、残念ながら休業中・・・。それじゃあ港でも見てみようかと外に出た瞬間に、ものすごい大雨が降ってきました。仕方なくフェリーターミナルに引き返し、雨が収まるのを待っていましたが、止む気配がないのでもう駅に戻ることにします。

駅に戻り、雨が止むまで近くのシアトルズベストコーヒーでしばし休憩。この先の予定を考えたりしているうちに雨が止んできたので、コインロッカーから荷物を出し、近くの西肥バスターミナルの売店へ向かいます。ここでお土産を買って、すぐ横の郵便局に入り、ここまでに買ったお土産物などをゆうパックで自宅宛に郵送してから、再び駅へ。

↑少し晴れてきた佐世保駅。そこそこ大きな駅でした。

このあとは松浦鉄道に乗って日本最西端の駅、そして平戸へと向かうのですが、それはまた次回。

2012年4月14日 18:04

旅行 |

コメントなし

大浦天主堂下電停から5系統に乗り、再び西浜町へ。時刻は12時を回っていたので、そろそろお腹が空いてきました。今日は創業150年近い老舗の吉宗(よっそう)というお店でお昼を食べます。まず玄関をくぐって靴を預け、靴箱の番号札を拍子木のようにぱんぱんと鳴らして席まで案内してくれるのが、このお店の伝統なようです。最初そのシステムがよくわかってなくてきょとんとしてしまいましたが、外観も内面もとても風情のあるたたずまいでした。

↑吉宗での定番、茶碗むし・蒸寿し揃(1,260円)。

茶碗蒸しはとにかくだしがうまくて、しかも具だくさんで食べ応えがありました。茶碗蒸しの具でキクラゲって結構めずらしい気がします。蒸し寿司もなかなかのお味でした。ちなみに路面電車の一日乗車券を持っていると、代金が10%引きになります。

↑吉宗の外観。とても歴史を感じます。

満足して外に出るとぱらぱらと雨が降り出してきました。午後から雨という予報でしたが、にしても降り出すのが早すぎる・・・!とりあえずしばらくは路面電車の車内から観光しようと思い、まずは西浜町から蛍茶屋電停へ。ここは2~5系統の終点になっており、車庫もあります。

↑蛍茶屋電停では貸切列車がやってきました。なにかイベントでもあるんでしょうか。

↑3系統赤迫行き。これに乗って終点の赤迫まで向かうことに。

↑車内の様子。かなり年季の入った車両です。

3系統は長崎駅前から浦上駅経由で北上するのですが、途中でかなりたくさん乗客が乗ってきて、千歳町で大量に降りていきました。そしてまもなくして終点の赤迫に到着。ここまで約30分の道のりでした。

↑赤迫電停。この時土砂降りの大雨で心が折れそうでした・・・。

そして乗ってきた車両で折り返し、今度は松山町で下車。ちょうどタイミング良く雨も止んできたので、ラッキーでした。ここから少し歩いて浦上天主堂へと向かいます。しかし残念ながら今日は休館日らしく、中に入ることはできませんでした。

↑浦上天主堂の外観。ここはかつて原爆投下で破壊され、後に再建されたという歴史があります。

↑中に入れないので入り口から中を撮影してみました。ステンドグラスの美しさが目をひきます。

浦上天主堂を見た帰りは原爆公園に立ち寄り、原爆投下時の地層の展示を見てから松山町電停に戻りました。その後どこに行こうかと思っていたら路面電車資料館の文字が目に入り、最寄りの浜口町は通り過ぎてしまったのでその次の大学病院前であわてて下車。しかしこのとき焦って車内でカメラを落としてしまい、ひやひやしましたが幸いカメラは無事でした。ここから浜口町までは大して距離もないので、歩いて戻ることにします。

路面電車資料館は長崎西洋館という商業施設の3階にありました。パネル展示が中心ですが、古い車両の運転台やプラレールなども展示されています。展示を見ていると途中で女子高生2人組がやってきて、運転台でがちゃがちゃ遊んでいるのがおもしろかったのですが、それも2組続けてそんな感じで、路面電車愛されてるなーとなんだか不思議な感動がありました。

↑路面電車資料館は入場無料で特に係員がいるわけでもなく、自由に見て帰るスタイルでした。

館内で路面電車のポストカードなどの関連グッズが1階のショップで売られていると書かれていたので、帰りにそこに立ち寄ってみたのですが、普通におしゃれな雑貨屋さんだったので路面電車のポストカード買うのはかなり気恥ずかしかったです(笑)。

浜口町電停から3系統に乗り、公会堂前で下車。すぐ近くにある松翁軒本店のカフェでカステラを頂こうと思ったのですが、こちらも定休日!仕方ないので少し考えた末におみやげのカステラを買っていくことにします。試食もさせてもらえたのですが、本場のカステラはやっぱりおいしいなぁ。

松翁軒を出てすぐそばの中島川沿いへ。ここは城崎のような風情のある景色で、特に日本初の石造りアーチ橋である眼鏡橋が有名なようです。

↑これが眼鏡橋。川沿いには柳が植えられていて、観光客も多かったです。

先ほど購入したカステラが結構重かったので、ホテルにチェックインして荷物を置いてくることにします。どうも予約した部屋が手違いで満室だったらしく、ちょっと広い部屋に変えてくれました。これで3,500円は安いなぁ。そして部屋に荷物を置き、少し休んでから再び行動開始。市民病院前電停からオランダ坂へと向かいましたが、結構雨が降ってきてしまいました。

↑日本最初の鉄道は新橋-横浜間だと思っていたのですが、その7年前にグラバーがここでデモンストレーションとして汽車を走らせたのが最初だそうです。

↑オランダ坂。ここには東山手十二番館という異人館があるのですが、もう17時を回っていたので閉館していました。

雨の中オランダ坂をてくてく歩いていると、朝グラバー園に向かうときに降りた石橋電停前に出ました。ここからまた路面電車に乗り、築町で乗り換えて思案橋電停で下車。すぐ近くにあるツル茶んという喫茶店に入り、ミルクセーキを頂きます。

↑これが長崎風のミルクセーキ。かき氷状になっており、練乳とレモンの風味でとてもおいしかったです。これなら全国に広まっても良いのにな。

まだ時刻は18時を少し回ったぐらいでしたが、そろそろ夕飯を食べに行くことに。中島川沿いまで歩いて行き、賑橋近くの共楽園という中華料理屋さんへ。せっかくなので今日も長崎チャンポンをいただきます。

↑共楽園のチャンポンはあっさりしている中にコクがあり、とてもおいしかったです。アサリとタマネギが入っているのがポイントでしょうか。

食べ終わってからは長崎駅前に出ておみやげ物を物色したりしましたが、そろそろ閉まる店も多くて、結局何も買えませんでした。その後ホテル近くの新地中華街にも行ってみましたが、こちらもおみやげ物屋は店じまいを始めているところが多かったです。

↑長崎新地中華街の入り口。夜は独特の雰囲気があります。

その後ホテルに戻って唐津で買った松露饅頭食べながらネットラジオ聴いたりしていると、いつの間にか12時前に。

明日は佐世保経由で平戸へと向かうのですが、それはまた次回。

2012年3月3日 21:02

旅行 |

コメントなし

目覚ましを6:15にセットしていたのですが、目が覚めたのはその直前の6:14でした。しかし今日も頭が痛くて、頭痛薬を飲んで二度寝。30分ほど横になり、シャワーを浴びて荷造りをすると8時になっていました。今日は諫早を発つ予定なのですが、列車の時刻をチェックすると8:20発があったので、あわててホテルをチェックアウトし、駅に向かいます。しかしこのときあわてていて、今日は長崎までしか行かないので18きっぷは使わず切符を買う予定だったのを忘れていて、思いっきり18きっぷで改札を通ってしまいました。あとになってこのことに気づいたのですが、たった450円の区間で18きっぷを1日分使ってしまってめっちゃ損したー!

諫早8:20 – 長崎9:06(長崎本線(長与経由)・普通長崎行き)

長崎へ向かう列車は2両編成のディーゼルカーでした。おととい諫早まで電車に乗ってきたので、ここで気動車とは少々意外でしたが、その理由はこの先で明らかになります。

↑青いディーゼルカーはなかなかかっこよかった。

↑諫早駅ともお別れです。

2両では少ないんじゃないかと思うほど車内は混み合っていたので、仕方なく立っていくことにします。長崎本線は喜々津駅で二手に分かれるのですが、私の乗った列車は長与経由で、こちらがどうも旧線らしく非電化でした。それでディーゼルカーなのかと納得しつつ外を見ると、ちょうど列車は大村湾沿いを走っており、天気も良かったので海がとても綺麗に見えました。その後海を離れ、しばらくすると長与駅に到着。そこそこ大きな駅でしたが、もうこのあたりは長崎市のベッドタウンに入るのですね。このあたりから山の上の方まで家が建っている景色が見えてきて、長崎らしいなーと思いながら眺めていました。結局乗客はほとんど降りず、みんな長崎まで乗って行くようでした。そして浦上駅を過ぎ、終点の長崎駅に到着。長崎駅は行き止まりの大きなターミナルでした。

↑ここが終着駅だと言うことを感じさせる行き止まり。

↑長崎駅には複合商業施設の駅ビルが併設されていてにぎやかでした。

そして長崎と言えば路面電車!というわけでまずは一日乗車券(500円)を買おうと思ったのですが、なかなか販売所が見つからずにうろうろ。結局駅を出てすぐのところにある観光案内所にあったので、購入してさっそく電停に向かい、路面電車に乗ることにします。

↑長崎駅前電停。一口に新型といってもいろんなタイプの路面電車が走っています。

まずは1系統・正覚寺下行きに乗車。しかし車内はぎゅうぎゅうになるほどの満員で、乗り降りにも一苦労するような有様でした。そして4停先の築町電停で下車。ここでは乗り継ぎのために降りる人も多く、車内は一気に乗客が入れ替わっていました。そして電停からすぐ近くにある長崎ワシントンホテルに行き、キャリーバッグだけ先に預かってもらい、再び築町電停に戻ります。実はまだ朝ご飯を食べていなかったので、このあとまずは朝ご飯を食べに行くことにしました。

↑1・4系統の終点、正覚寺下電停。すぐ脇を川が流れているのが印象的。

↑観光通り電停。このあたりが長崎中心部の繁華街です。

観光通り電停近くのドトールに入り、朝食がてら今後の計画を練ります。その結果、まずはグラバー園に向かうことにし、近くの西浜町電停から5系統に乗って終点の石橋電停へ。

↑石橋電停のあたりは普通の住宅街の雰囲気でした。たぶん後述するグラバースカイロードが昔はなかったからでしょう。

グラバー園へは石橋電停の一つ前の大浦天主堂下電停で降りる方がメジャーな行き方なのですが、今回はグラバースカイロード経由で行ってみることにします。グラバースカイロードとは斜行エレベーターと垂直エレベーターの組み合わせで、グラバー園の最上部にある第2ゲートに行くことができます。

↑グラバースカイロード入り口。普通の街中にあります。ここからまずは斜行エレベータで移動。斜行エレベータはつかしんのものに乗ったことはありますが、なかなか珍しい。

↑斜行エレベーターを降りると、すでにかなり上ってきているのがわかります。

↑その後垂直エレベーターを降りた先にいた猫。観光案内図の真下で休んでいました。

↑グラバースカイロードを上りきった地点から撮ったもの。ここまで来ると港がはっきりと見えます。

そして第2ゲートからグラバー園に入園。しかし第2ゲートから入園すると、あとは下るだけなので楽なのは楽なものの、園内の順路がいまいちよくわからないという難点が・・・。まずは第2ゲート入ってすぐの旧三菱第2ドックハウスへ。

↑シンプルながら趣のある館内の部屋。

↑ベランダからの眺めは最高でした。手前右側には鯉の泳ぐ池が見えています。

↑旧ウォーカー住宅。ちなみにこれらの住宅は最初からここにあったわけではなく、いろんなところから移築されています。

↑柱が非常に立派な旧オルト住宅。オルトは日本の緑茶を世界に輸出し巨額の利益を得ました。

↑旧グラバー住宅。他の建物もそうなんですが、洋風建築なのに屋根瓦が和風で、その折衷具合がおもしろい。

グラバー園でおもしろかったのは、園内に突然普通の民家の入り口があったことです。ここに住んでる人は毎日どんな風に生活しているんだろうとちょっと気になりました。あと園内には他にも西洋料理発祥の地の碑や、プッチーニ「蝶々夫人」の蝶々さん役でかつて世界的に有名だった三浦環の像があったりと、なかなかバリエーションに富んでいました。

そしてグラバー園の出口には長崎伝統芸能館があり、長崎くんちの傘鉾が展示されていました。

ちょうど椅子があったのでここで少し休憩し、出口にあったおみやげ物屋は何も買わずに外へ。外に出ても沿道はみやげ物屋だらけで、ビードロを吹いて客寄せをしたりしていました。私はそれには目もくれず、まっすぐに大浦天主堂へと向かいます。

大浦天主堂は拝観料が300円いるのですが、内部が撮影禁止なので、外観しか写真に収められませんでした。内部もそれほど見られる場所は多くありません。

そしてさらにみやげ物屋の並ぶ沿道を下へと降りていきます。やはり長崎という土地柄か、カステラを売る店がかなり多い印象。坂を下りきったところには、長崎チャンポンで有名な四海樓がありました。

↑その四海樓のすぐ近くにあるボウリング発祥の地の碑。長崎発祥の物はなかなか多そうです。

このあとはお昼を食べて路面電車を満喫するのですが、それはまた次回。

2012年1月30日 21:52

旅行 |

コメントなし

島原駅前13:30 – 島鉄雲仙営業所14:19(島鉄バス・青雲荘行き)

島原駅前からバスに乗り、ここから雲仙温泉をめざします。島原駅の駅舎がバスの待合所も兼ねていて、そこではバスを待つ人が何人かいたのですが、雲仙行きのバスに乗ったのは私ともう一人だけ。思ったより少ないなあと思っていたら、島鉄バスターミナルと島原港フェリーターミナルでそれなりに乗客が乗ってきました。

フェリーターミナルを出ると、バスは島原半島の内陸部に向けて走り出します。ほどなくして水が全然無い川に立派な橋がかかっている場所があり、これがあの雲仙普賢岳の火砕流が流れたという水無川か・・・と複雑な気持ちで眺めていました。流域は逆ハの字状の構造物が多数作られており、これはおそらく被害軽減のためなのでしょう。

そしてバスは徐々に山道に入っていき、疲れてうとうとしている私を容赦なく横Gが襲います。それとともにどんどん霧が濃くなっていき、真っ白な世界を走っているような感覚。やがてバスは温泉街に入っていき、私は島鉄雲仙営業所で下車します。するとあたりは数十メートル先も見えないほどの濃霧で、もう笑うしかありませんでした。

雲仙といえば普賢岳の噴火のイメージしかなかったのですが、ここはかつて明治から昭和初期にかけて多数の外国人が訪れた、有名な避暑地でした。そのため当時はハイカラな洋館風の建物やゴルフ場があり、下界から隔絶された別世界だったようですね。そもそもかつては「温泉」と書いて「うんぜん」と読んでおり、まさに雲仙は温泉の代名詞のようなものでした。

バスを降り、まずはバス停前にある島鉄雲仙営業所で地図でももらおうかと思ったのですが、あまり種類がなく有料だったので、近くの観光案内所を教えてもらいそちらに行ってみることに。300mほど先にある雲仙お山の情報館というところで同じ地図を無料で入手し、近くの雲仙地獄へ行くことにします。

↑雲仙地獄。地獄とはお湯が沸き出しているところの事なのですが、濃霧と相まってまさに地獄へと誘われそうな雰囲気でした。地面は温泉の成分で真っ白です。

↑写真ではわかりにくいですが、石に囲まれたところでぼこぼことお湯がわき出ています。地獄には至る所にパイプが張り巡らされており、各ホテルや入浴施設へとつながっていました。

↑あたりには硫化水素のにおいが立ちこめています。そして50m先も見えないほどの濃霧。

雲仙地獄を見たあとは、雲仙スパハウスへ。諫早で購入した島原半島遊湯券は、島原鉄道と島鉄バス乗り放題に加えて温泉施設の入浴券が付いていたので、ここで温泉に入ることにします。中は結構広くて露天風呂もあり、お湯もさっき地獄で見てきたとおり成分が濃そうな感じで、すっかりお肌つるつるに。

↑雲仙スパハウス。ビードロ美術館が併設されています。

↑スパハウスの裏手にある旧八万地獄(月面地獄)。かつてはここも地熱活動が盛んなところでしたが、現在はほぼ収まっており、徐々に草木も生えだしています。

↑国道57号線まで戻ってきました。道路の向こうには清七地獄があるのですが全く見えません。

↑雀地獄。その名の通りお湯がぴちぴちとかわいい音を立てて噴出していました。

そろそろバスの時間が気になってきたので、バス停前のみやげ物屋で時間をつぶすことにします。

↑みやげ物屋で飲んだ温泉(うんぜん)レモネード。ラベルに描かれているのは雲仙にかつて数ヶ月滞在したことのあるノーベル文学賞作家、パール・バックです。

島鉄雲仙営業所17:09 – 釜ノ鼻18:07(島鉄バス・諫早駅前行き)

再びバスに乗り、30分ほど西に向かって山道を下りると小浜温泉に到着。このあたりは温泉街として結構にぎわってる感じで、また時間があればここにも来たいなーと思いました。バスはそのまま海岸沿いに北上し、愛野駅あたりで島鉄とぶつかります。このままバスに乗って諫早まで戻っても良かったのですが、少し晴れ間も見えてきていたのでまた島鉄に乗りたい!と思い、釜ノ鼻というところでバスを降りて列車を待つことにしました。

↑釜ノ鼻駅の様子。案内図を見ると諫早湾からそれほど離れていないことがわかります。

↑ほどなくして列車がやってきました。これに乗って諫早に戻ります。

釜ノ鼻18:11 – 諫早18:29(島原鉄道・普通諫早行き)

やってきた列車は結構座席が埋まっていたので、運転席横に陣取って写真を撮ることにします。薄日ではありましたが、行きの豪雨に比べればはるかに穏やかな天気でした。

↑途中駅の様子。旅情を感じますねー。

↑諫早駅に帰還。朝は雨だったので再度同じ角度で撮影。

↑諫早駅前。西友があったりファストフード屋があったりと、そこそこ賑やかです。

西友で飲み物を買ってホテルに戻り、まずは洗濯を済ませてから夕食を食べに外へ。ホテルのフロントで教えてもらったお店に行ったのですが、お客さんが少なくて少々心配になります。突き出しに煮卵が出てきたりなかなかユニークなお店でしたが、味は悪くありませんでした。まずは雲仙ソーセージと地魚のフライを頂き、続いて刺身を注文。

↑ヒラス(ヒラマサ)の刺身と諫早の地酒・杵の川。これはうまいっ!

魚と地酒を堪能し、ホテルに戻って就寝。明日はいよいよ長崎市内へと向かいますが、それはまた次回。

2011年12月25日 17:11

旅行 |

コメントなし

6時頃に目が覚めたものの、弱設定にしたはずのエアコンが効き過ぎて少し頭痛気味・・・。薬を飲んでもう少し横になり、もぞもぞと起きだして外を見ると、まだ雨は降っていません。しかしシャワーを浴びて再び外を見ると、すっかり土砂降りではありませんか!天気予報を付けると長崎県北部に大雨洪水警報が発令中だそうで、雷鳴も時折聞こえてきます。こんな大雨では外に出られず部屋でぼーっとしていたのですが、しばらくすると少し雨が小降りになってきたので、そのすきに外出。しかし駅前のマクドで朝マックをもぐもぐしているとまた雨がひどくなってきて、自動ドアから結構離れたところに座っているにも関わらず雨が降り込んできて大変でした。さすがにこのまま予定通り旅行を続けるべきかちょっと悩んだのですが、とりあえずしばらくは列車に乗るわけだしまずは行ってみるか、というわけで土砂降りの中を諫早駅へ。マクドから道路1本渡るだけなので数十メートルしか距離はないのですが、それでもびしゃびしゃになりました。

諫早8:38 – 島原外港9:53(島原鉄道・普通島原外港行き)

ここからは島原鉄道で島原に向かいます。土砂降りの中でしたが、結構列車を待つ人は多かったです。

↑車両は1両の気動車でした。この写真ではわかりにくいですがすごい雨降ってます。

車内に入るとすでに座席は埋まっていて、仕方なく運転席横に立っていくことに。乗客多いんだなーと思っていたら、次の本諫早駅で乗客の半数以上が降りていったのでちょっとびっくりしました。あとで調べてみると本諫早の方が市の中心部という感じで、諫早-本諫早間のみの区間便も多数設定されており、利用客も多いみたいですね。座席も空いたので座ろうかとも思ったのですが、1時間ちょっとだしまあいいやと思い、そのまま立っていくことにします。しかし雨がひどすぎて窓から外の景色はあんまり綺麗に見えません。しばらくすると左手に有明海が見えてきましたが、灰色でどんよりとしています。

島原半島は中央に雲仙岳があり、島原鉄道は海岸沿いを時計回りにぐるっと半周して島原へと通じています。途中、多比良町駅でそこそこ乗降があったのですが、ここは対岸の熊本県長洲町に向かうフェリー乗り場があったり、サッカーで有名な国見高校の最寄り駅でもあるようですね。そして列車は島原駅に到着。島原市の玄関口だけあって、大きな駅でした。ここでほとんどの乗客は降りていきますが、私は終点の島原外港まで乗り通します。

↑島原外港駅に停車中の列車。幸い雨は小降りになってきました。

↑島原鉄道はこの先、加津佐駅まで35.3kmの路線がありましたが、3年前に廃止されてしまいました。しかしここから見る限りまだ線路は残っているようです。

↑おそらく路線一部廃止後に作られたと思われる真新しい駅標。もともと当初の計画では車両基地のある隣の南島原駅以南が廃止対象でしたが、ここ島原外港駅には大牟田方面に向かうフェリーターミナルがあるため、存続することになりました。

↑車両前部。「おどみゃ島鉄」と書いてあり、島原の子守歌がモチーフのイラストが描かれています。

ほんとは路線一部廃止前に来たかったところですが、やむを得ません。雨は降っていますが、折り返し列車の発車時間もまだまだ先のようだったので、とりあえず近くのフェリーターミナルに向かいます。

↑島原港フェリーターミナル。ここを発着するバスも多いようです。

フェリーターミナルまでは歩いて数分の距離だったのですが、なんだか雨がひどくなってきたので、あわてて建物内に逃げ込みます。ここからは熊本方面のフェリーと、大牟田方面の高速船が利用でき、特に後者はバスと西鉄を乗り継ぐことで博多方面への最短アクセスになっているようです。確かに地図で見ても陸路を使うと大きく迂回ルートになってしまいますからね。しかし悪天候のせいか時間帯のせいか、人影はまばらでした。

しばらくして雨も再び小降りになってきたので、フェリーターミナルを後にして白土湖(しらちこ)方面に歩いていくことにします。途中でしいたけ屋が目に入ったのでふらっと入ってみましたが、どうやらこのあたりはしいたけも有名なようなので、干ししいたけを1袋購入。白土湖まではもっとかかるかと思ったのですが、意外と早く到着しました。

↑白土湖には噴水や遊歩道が整備されていて風情がありました。向こうに雲仙の山々が見えています。

↑白土湖のすぐそばにある島原カトリック教会。ここはキリシタン弾圧で殉教した人たちのための記念聖堂だそうです。

教会のすぐ近くには山崎本店酒造場があったのですが、残念ながら今日は営業していないようでした。ここからは島原市中心部に向かって歩いていきますが、途中たまたま目に入った墓地で、墓に彫られた名前が金色なことに気づきました。これは島原だけでなく九州の他の地域でもそうだったので、九州の風習みたいなものなのでしょうね。すごく派手に見えるので最初びっくりしました。

そして商店街のアーケードが見えてきたので、アーケードに沿って北上。途中閉館してしまった映画館やレトロな食堂があり、とても昭和な感じでおもしろかったです。そしてその先にある鯉の泳ぐまちへ。

↑ほんとに用水路で普通に鯉が泳いでいます。それも大量に。

↑鯉の泳ぐまち沿いにある湧水庭 四明荘。その名の通り、庭内ではこんこんと水が湧き出していました。

↑四明荘の縁側からは、池を泳ぐ鯉が間近に見られます。

↑とても風情のあり、いつまでもたたずんでいたい気分にさせられます。ここはもともと医師が建てた私邸でしたが、現在は市が買い取って管理しており、最近一般公開を始めたそうです。

このあたりはとにかく湧き水が豊富で、島原はほんとに水に恵まれた街なんだなぁと感じました。そして再び北上し、速魚川という茶房で島原名物のかんざらしをいただきます。

↑これがかんざらし。白玉団子のシロップ漬けですね。べっこう飴を思わせるとてもシンプルな味でおいしかったです。

この先の予定もあったので、あまり長居はせずに外へ。すぐ近くにある酒蔵を見に行きましたが、こちらも今日はお休みでした。

↑宮崎酒店。現在は酒造はしておらず普通の酒屋になっています。

そしていよいよ島原のシンボル、島原城方面へ。

↑島原城の堀はハスの葉で埋め尽くされており、圧巻でした。

↑堀の周りをぐるっと回り、急坂を上ってやっとたどり着いた天守閣。内部は資料館になっています。

↑天守閣最上階の展望所からの景色。これは東側を写した写真で、遠くに有明海が見えています。

天守閣を降り、すぐ近くの観光復興記念館へ。島原と言えば20年前に起きた雲仙普賢岳の火砕流で大きな被害が出たことが思い起こされますが、ここでは当時の映像が上映されていたので少し見ていくことにしました。

城山から下り、今度は西側にある武家屋敷跡へ。このあたりは綺麗に区画整理されており、当時の城下町の様子がうかがえます。武家屋敷跡では復元公開されている屋敷が数か所あったので、見ていくことに。

↑武家屋敷跡の街並み。道の中央を流れる用水路は、生活用水として重要な役割を果たしていました。

そろそろ良い時間になってきたので、島原駅の方へと戻ります。

↑島原駅の駅舎。島原城を彷彿とさせます。

ここからは島鉄ではなく、バスに乗って雲仙温泉へと向かうのですが、それはまた次回。

2011年11月5日 10:18

旅行 |

コメントなし