マドレーヌ教会を出て一旦コンコルド広場に戻り、ここからあの有名なシャンゼリゼ大通りに入ります。

シャンゼリゼ大通りは思ったよりも長くて、コンコルド広場から凱旋門まで歩くと大体2kmほどあります。最初はただ広い道路の両端に並木道の歩道が続いているだけなのですが、途中から有名ブランドショップが増え始め、だんだんと賑やかに。途中何回か信号で道を横切りながら写真を撮り、少しずつ凱旋門に近づいていきます。

凱旋門のところはロータリーになっていて車の通行量が多いので、歩行者は地下道を通っていくようになっていました。地上に上がるとちょうど凱旋門の真下で、観光客もいっぱいです。上にあがるのはお金も時間もかかりそうだったのでやめておきましたが、天気が良ければ上からの眺めは最高だと思います。

その後凱旋門を離れ、シャンゼリゼ大通りから見て左方向にあるクレベール通りへ。通りに入ると観光客が激減し、地元の人とおぼしき人が時々歩いているだけなのにびっくりしました。まあお店の数もまばらだったので、ある意味当然かもしれません。この通りを1km少々直進すると、シャイヨー宮が見えてきます。

ここからイエナ橋を渡り、エッフェル塔の真下に向かいます。エッフェル塔は思ったより渋い色合いで、なかなかかっこよかったです。しかし橋のあたりからエッフェル塔のフィギュアを売る黒人がやたら多くて、ちょっと閉口しました。途中で警察でも来たのか、集団で猛ダッシュして逃げていくのが見えて、やっぱりぼったくり価格で売ってるのかなと思ったり。

そしてここで南米系とおぼしき家族連れに写真を頼まれたので撮ってあげることに。写真を頼んでくる人は怪しい人じゃないと思っているので、私もカメラを渡して一枚撮ってもらいました。エッフェル塔も天気が良ければ上りたかったのですが、時間もあんまりなかったので、下から眺めるだけにします。

エッフェル塔の真下を通り抜け、その先のシャン・ド・マルス公園へ。ここも散歩をするには最高の雰囲気でした。

ここから左に曲がり、ナポレオンの墓があることで有名なアンヴァリッドへ向かいます。するとその途中でLenôtreというマカロンのおいしそうなお店があったので、おみやげに買っていくことにしました。

結局時間が遅かったのでアンヴァリッドも入らず、そのまま北に歩いて行きます。セーヌ川を渡り、ようやく出発地点であるコンコルド広場まで戻ってきました。

せっかくここまで戻ってきたので、来る途中で行列が出来ていたマドレーヌ教会近くのLaduréeに寄っていきます。店内で少し並び、適当にマカロンを6つほど選んで買ったのですが、普通に紙袋に入れられてしまったので、これはお土産にするには無理があるな、と思い後で自分で食べる事にしました。

帰りはマドレーヌ教会そばのバス停からバスに乗ろうと思ったのですが、目的のバス停がなかなか見つかりません。バス停を探している途中でたまたまフォションのお店を発見し、ちょっと入ってみることに。しかし店内は中国人と日本人ばかりで、どうにも居づらくて何も買わずに外に出ました。そしてバス停を無事発見し、ほどなくやってきた24系統のバスに乗ります。そろそろ帰宅ラッシュの時間で車が多く、所々渋滞していたのですが、24系統のバスは比較的空いている道を走っていくので、それほどひどく時間がかかるというほどではありませんでした。そしてパリ・リヨン駅でバスを降り、一旦ホテルに戻ることに。

部屋で荷物を降ろし、フロントでおすすめレストランを聞いてみたのですが、そんなものはないとつれない返事。じゃあレストランのあるエリアはどの辺ですかと聞いても、ちっとも要領を得ないので、あきらめて手持ちのガイドブックに載っている近くの店に行ってみることに。お店の前に出ているメニューを見るとやや高めの値段設定だったので、ちょっと悩んで近くの他の店も探してみたのですが、あんまりこれといった店もなかったので、まあ最終日ぐらい少しぜいたくしてもいいかと思い直し、最初のお店”La Gazzetta “に入ることにします。中は少しこじゃれた感じの店構えで、少し緊張しましたが、表のメニューに書いてあった5皿39ユーロのコースと、コート・ド・プロヴァンスのマスカローネという赤ワインをグラスで注文しました。

最後にカフェ・ノワゼットを頼み、店を後に。この旅で初めての、洗練されたフランス料理を食べた気がしますが、確かにどれもおいしくて満足でした。全部で50.4ユーロ(約5,800円)ほどしましたが、料理の質を考えれば悪くなかったです。

店を出て一旦途中まで帰ったのですが、メニューの写真を取り忘れていたことに気づき、あわてて店まで戻ります。もう時刻は21時を回っていて、あたりも薄暗くてそんなに治安が良いわけでもなさそうだったので、さっさと帰ることに。ホテルのフロントで無線LANのパスワードを聞き、部屋で少しネットにつないでから就寝。夜中まで周囲が騒がしいのが少し気になりました。

翌日はいよいよフランス滞在最終日ですが、それはまた次回。

2011年8月13日 00:47

旅行 |

コメントなし

夜中に目が覚めたので、風邪薬を飲んで再び就寝。なんとか効いてきたようで、まだ喉は痛いものの7時頃に起床してシャワーを浴びます。その後ロビーに行き、アドエスで無線LANに接続して帰りの飛行機のチェックインを済ませました。

一旦部屋に戻り、身支度を済ませて9時頃に外出。今日は11時にボーヌを出発する予定だったので、最後に街を見納めてくることにします。

その後前日も行ったスーパーに立ち寄り、おみやげ用のマスタードを購入。それから観光案内所に行き、ブルゴーニュのぶどう畑の地図(有料)を入手しました。ついでにここにはエスプレッソの自動販売機があったので、休憩していくことにします。ここは0.4ユーロと、駅の自販機よりも安かったです。

そろそろ出発の時間が近づいてきたので、ホテルに戻り荷物をまとめてチェックアウト。ワインやらマスタードやらを買ったせいで、スーツケースが重くて石畳の道を歩くのが大変でしたが、なんとか駅に向かいます。駅には20分ほど前に着いたので、しばらくは写真を撮って時間をつぶすことに。

よく考えると、一昨日自転車と一緒に乗り込んだTERもこれと同じ列車でした。帰りはパリに直行するTGVがちょうど良い時間になかったので、一旦ディジョンまで行って、そこで乗り換えることになります。車内は空いていたので、適当な座席を見つけて座りましたが、スーツケースが重くて荷物棚に上げるのが一苦労でした。

途中コート・ドールのぶどう畑は一面霧に覆われていて、全然視界がききません。こういう気候がワインの味に影響を与えているんだろうなあとか思いながら外を眺めていました。ディジョン駅手前には予定より10分ほど早く到着したのですが、信号待ちのせいかしばらく待たされ、結局予定より5分ほど早くディジョンに到着。一昨日と同じ列車のはずなのに、なぜか到着ホームは一昨日と違うところでした。ここで11:52発のTGVに乗り換えのため、ホームを移動します。

しばらくしてTGVが到着。私以外にも結構ここから乗る人がいました。車内に入り、まずは自分の席を探したのですが、私が座るはずの席にはすでに見知らぬ誰かが座っています。まあ以前にもこんなことがあったので、またか・・・と思いながら、切符を見せて席を空けてもらいました。パリまでは2時間弱の列車旅ですが、途中パソコンやケータイの音を切らずに使ってる人が何人かいて、なかなかにぎやかでした。Windowsのおなじみの警告音が聞こえてきたときには思わず苦笑。車内では備忘録代わりのノートを書いたりうとうとしたりしているうちに、パリの街並みが見えてきました。そして13:30頃、パリ・リヨン駅の旧コンコース側に到着。

パリ・リヨン駅の正面出口を出て、とりあえず今夜泊まるホテルを目指します。駅前は立体構造になっているので、地図がわかりにくくて仕方なかったのですが、まず階段を下り、ここかなと思う通りを歩いて行きます。道はすぐにわかったのですが、ホテルまでは5分少々とちょっと離れているようです。ホテルも名前が大きく出ていないのであやうく通り過ぎてしまうところでした。

ホテルに入り、まずはチェックインしようと思ったのですが、手続きしてからなぜか10分ほど待たされました。フロントの人同士がずっと何やら話していたのですが、その後呼ばれ、どうやら部屋にトイレがあると書いてあるけど、実際にはトイレは共用だということのようでした。それで少しまけてくれるのならともかく、何もなかったのは納得がいきませんが、とりあえず前払いの宿泊費65ユーロをカードで払い、2Fの部屋へ。エレベータもないし、部屋に冷蔵庫もないし、ちょっと設備には不満が残るホテルでした。

結局うだうだしているうちに14:30を回ってしまいましたが、これからパリ市内を観光してくることにします。しかし部屋を出てフロントに向かうと誰もいなかったので、仕方なく鍵を持ったまま外出することに。まずはパリ・リヨン駅に戻り、駅の中にある観光案内所で無料の地図をもらいました。あとバスの路線図も欲しかったのですが、ここにはないと言われたので、地下鉄のリヨン駅に降り、市内交通の案内所でもらうことにします。ついでに券売機で市内交通の1回券を2枚買い、再び地上へ。ここから24系統のバスに乗って市内中心部を目指すつもりだったのですが、バス停に着くとちょうど前のバスが出たところだったので、しばらく次のバスを待ちます。この24系統のバスはセーヌ川沿いを走るので、車窓からの景色を眺めるだけでも観光気分を味わえる路線です。

やってきたバスに乗り、しばらくはガイドブック片手に観光気分を味わいながら西に進んでいきます。セーヌ川沿いにはブキニストと呼ばれる古本を売る露天商がずらりと並んでいてとても印象的。しばらくするとノートルダム大聖堂やルーブル美術館が見えてきて、テンションも上がります。そしてコンコルド広場でバスを降り、まずはマドレーヌ教会に行ってみることに。すると途中の道沿いに、店内に行列のできているマカロン屋さんがあり、思わず足を止めてしまいました。帰国してから知りましたが、ここは日本にも支店のあるLadurée(ラデュレ)だったようです。とりあえず今は何も買わずに店を後にし、マドレーヌ教会に入ることに。

マドレーヌ教会を出た後はシャンゼリゼ大通りから凱旋門、エッフェル塔とパリの観光スポットを巡りますが、それはまた次回。

2011年8月5日 00:25

旅行 |

コメントなし

お昼を食べ、再びホテルを出発。すぐそばにあるワイン市場(Marché aux Vins)に行こうとしたのですが、ちょうどお昼休み中だったので、15分ほど近くのみやげ物屋で時間をつぶすことに。そして改めてワイン市場に向かいました。

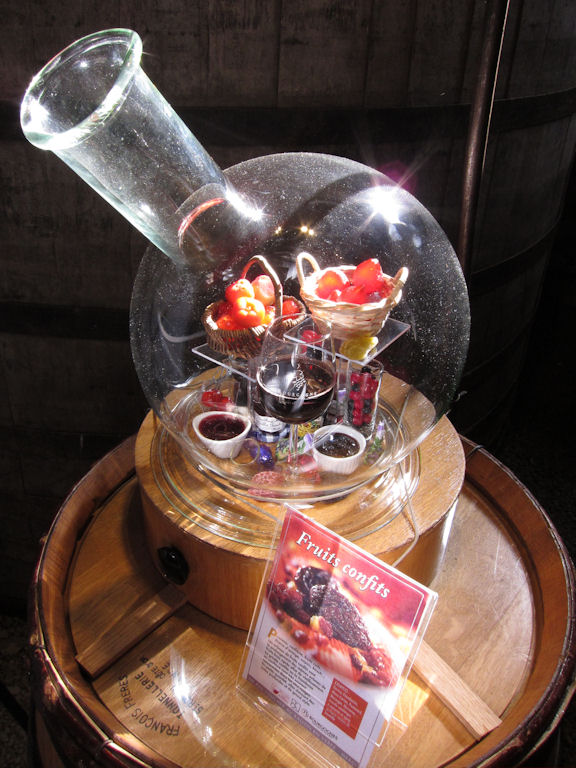

入り口で10ユーロ払い、ワイン市場の中へ。ここは10数種類のブルゴーニュワインが試飲できる施設で、気に入ったワインを購入することもできます。階段を下りてカーブに入ると、そこには薄暗くひんやりとした空間が広がっていました。

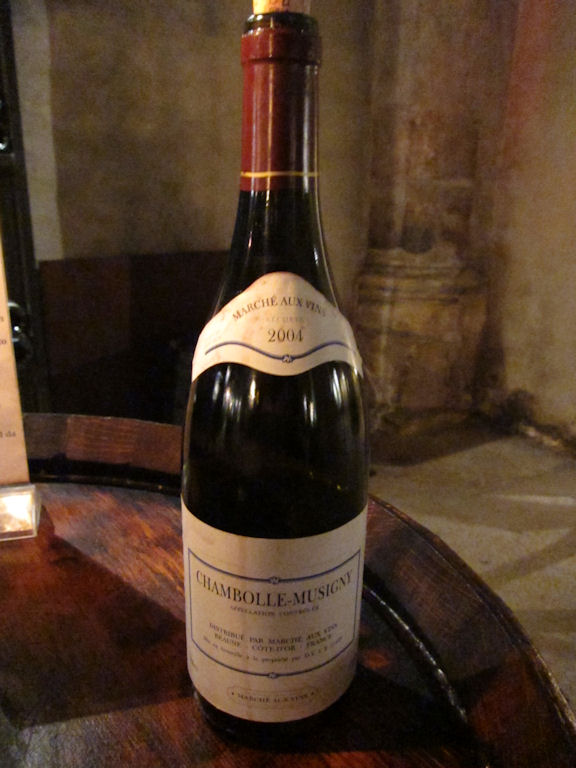

とにかく試飲できるワインの種類が多いので、最初から飲みまくると後が大変なことになると思います。それに最初は白ワイン、途中から赤ワインが出てきて、後の方になるほどグレードが高くなっていくのでなおさらです。私も最初は一口だけ飲んで、あとはもったいないと思いつつも味だけみて吐き出す感じで試飲をしていきました。正直、最初の方のワインはあんまり大したことがないなと思ったのですが、地下を出てワインのグレードが上がったあたりから、やっとブルゴーニュらしいワインが出てきたように思います。

他にもジュヴレ・シャンベルタンやヴォーヌ・ロマネ、ポマールなどがありましたが、今まで飲んであまりピンと来なかったジュヴレ・シャンベルタンは、やっぱりここでもピンと来なかったので、どうも自分には向いていないのかもしれません。

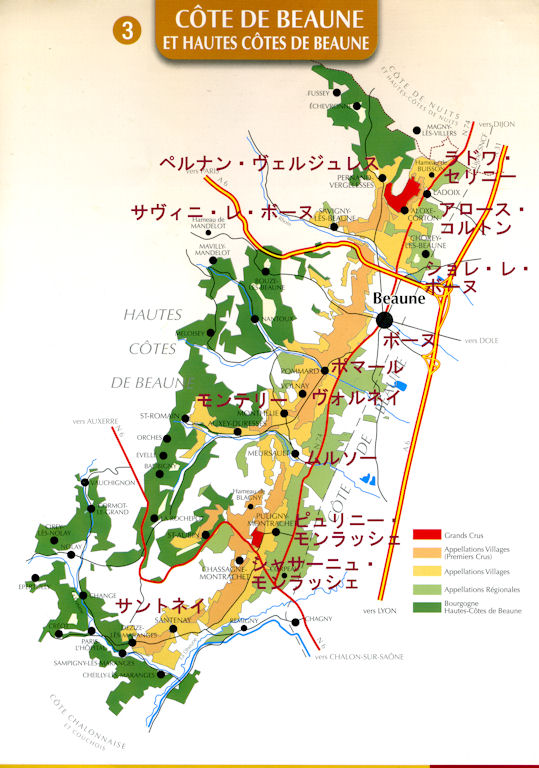

最後の販売コーナーでは、試飲してみておいしかったアロース・コルトン2005のハーフボトルを9.9ユーロ(約1,100円)で購入。これは今晩いただくことにします。

ワイン市場を出て、別のワインカーヴに行こうと思ったのですが、すぐ近くのはずなのになぜか入り口が見つかりません。仕方がないので少し足をのばしてマスタード工場の見学でもしようと思ったら、こちらも見学は午前中のみでした。おまけに途中で道に迷いそうになるし、もうさんざん・・・。結局他に行くあてもなかったので、ボーヌの街を城壁に沿ってぐるりと歩き、Bouchard Aîné & Fils (ブシャール・エネ・エ・フィス)というワインカーヴへ。ここはツアー形式での試飲のみで、次回は16時スタートとのことだったので、30分ほど近くをぶらぶらすることにします。

16時が近づいてきたので、再び先ほどのワインカーヴへ。入場料の9.5ユーロを払い、しばらく待っていると他の参加者もやってきました。総勢10人ほどでツアーがスタートし、まずは地下のカーヴへと案内されます。説明はフランス語と英語の両方でしてくれるのですが、最初私もフランス語組の方に入れられそうになり、あわてて英語組の方へ。ここでもまずは白ワインから試飲がスタートし、徐々に濃いワインへと進んでいきます。特にこのツアーは五感で味わうワインというのがコンセプトのようで、音や色、香り、手触りなどでワインを表現するというような事を説明しているようでした。料理とのマリアージュを紹介したパネルも展示されていたのですが、その中に白ワインと串カツの取り合わせもあり、思わずにやりとしてしまいます。

カーヴを出て、さらに試飲が続きます。するとここで、エシェゾー Grand Cruが登場し、試飲させてもらえると言うことで一気にテンションが上がります!これ、買うと1本1万ぐらいするんだろうなあと思いながらおそるおそる飲みましたが、とてもエレガントでとげとげしさのない、おいしいワインでした。でもさすがに自分で買うには高すぎるかな・・・。

結局おみやげにはサヴィニ・レ・ボーヌを18ユーロで買い、私と入れ違いでツアー旅行者が大量に中に入っていくのを見届けてからワインカーヴを後に。まだ17時頃でしたが、もう他に回るあてもなかったですし、ちょっと疲れも出てきたので、早々に戻ることにします。

今夜の夕食はレストランで食べず、食材を買ってホテルの自室で食べようと思っていたので、まず近くのパン屋でパンを買っていくことに。パン1本は多いなあと思っていたら、ちょうど半分に切られたバタールが残っていたのでこれを買うことにしました。その後スーパーマーケットへ行ったのですが、スーパーはとにかく楽しくて、見ていて全然飽きません。これまで見たスーパーの中では小規模とはいえ、ほどほどに広く、食料品以外の本や文房具類も充実している印象でした。いろいろ悩んだ末に、今夜食べる用のチーズとスモークサーモン、生ハム、明日の朝ご飯用のサンドイッチ、あとおみやげ用にチーズとマスタード、ワイン、そして食べるために必要なフォークなどを購入。あと普通のハムも買おうと思ったのですが、ショーケースの向こう側に並んでいるので、最初どうやって買うのかわからなくて困ってしまいました。しかしどうやらショーケースの中にいる店員さんにどれを何グラム買うか伝えれば切り分けてくれるようだったので、意を決して買いたいハムを指さし、”Cent gram, s’il vous plaît!”と言うと、100g分のソーセージを切りかけ、バーコードの付いたシールを貼って渡してくれたので、どうやらこれをそのままレジに持って行けば良いようです。

そしてレジに行くと結構人が並んでいたので、セルフレジを使うことに。最初に言語を選ぶようになっていたので、迷わず英語を選んだのですが、いつの間にかフランス語に戻っているという、何のために選ばせたんだ・・・というようなシステムに思わず苦笑。そして買い物袋は別料金のようだったので、どうやって手に入れるんだろうと悩んでいると、そばの店員さんがやってきて、こうやってバーコードをスキャンするのよ、と見せてくれました。いや、それは知ってるよ!悩んでるのは別のことなんだー!・・・と内心思いながらもうまく伝える術がなく、仕方がないのでそのままスキャンしていきます。いっぱい買い物したので金額が60ユーロを超えたのですが、幸いクレジットカードが使えるようだったので、ありがたく使わせてもらうことにしました。そして自分のカバンに商品をパンパンに詰め込んで、スーパーを後に。

ちなみに前回イタリアを旅行したときの経験から今回もおみやげ用にチーズをいっぱい買ったのですが、真空パックされたチーズだったら多少常温に置いても大丈夫だったので、おみやげにはおすすめです。今回はミモレットとゴーダ、エダム、カンタルチーズなんかを買いましたが、ちょっと良いミモレットはともかく、他のチーズは290gで2.37ユーロ(約270円)と、日本で買う値段と比べると半値以下で買えたのでかなりお得感がありました。

重いカバンをかかえ、ホテルに戻ると19時近くになっていました。というわけで部屋飲み(?)開始!

改めて見たら自分でも思うのですが、ちょっと量を買いすぎてしまったようで、半分ぐらい食べたところでもうお腹いっぱいになってしまいました。一つ一つはおいしいのですが、脂っこいものばかりなのもちょっときつくて、サラダでも買えば良かった・・・と後悔しました。あとシェーブルチーズを初めて食べたのですが、クセが強くてちょっと私には合いませんでした。とはいうものの、量り売りのハムはとてもおいしく、なによりワインが最高でした。

パンはなんとか食べきりましたが、その他の食材は残ってしまい、仕方なく冷蔵庫へ。そして日中寒かったせいかのどが痛くて、どうやら風邪をひいてしまったようです。でもお酒飲んでるので今すぐ薬を飲むのも良くないと思い、まだ20時台でしたがベッドへダイブ。

翌日はボーヌを出てパリに向かいますが、それはまた次回。

2011年7月18日 20:33

旅行 |

コメント 3

目覚ましの鳴る7時より少し早く目が覚めたので、ごそごそと起きだしシャワーを浴びます。8時半頃に外に出ると、予想はしていましたが雨がぱらつくあいにくの空模様。そしてとにかく寒い!とりあえずホテルすぐそばのカフェ兼バーのようなお店に入り、クロワッサンとカフェオレを頼みます。ここのクロワッサンは熱々でさくさく、しかも結構食べ応えのあるサイズでとてもおいしく感じましたし、カフェオレもエスプレッソ風の濃いコーヒーで目覚めの一杯としては最高でした。そんな素敵な朝食を取りながら、今日一日の計画を練ります。

まずはボーヌ中心部で一番の観光名所、オテル・デューへ。朝一で見たときはツアー客でごった返していたのですが、この頃には多少落ち着いていました。

ここは15世紀に貧しい者のために建てられた病院で、病院自体が所有するぶどう畑からできるワインの販売によって収入を得る代わりに、無料で医療を受けることができるようになっていました。現在では病院としての機能はなくなり、所有するぶどう畑の面積も減ってしまいましたが、今でもオスピス・ド・ボーヌのワインオークションは世界的に有名です。ここには日本語のパンフレットもあり、とても助かりました。

一通り見学を終え、特におみやげ等は買わずに外へ。すぐ近くのノートルダム教会へと向かいます。

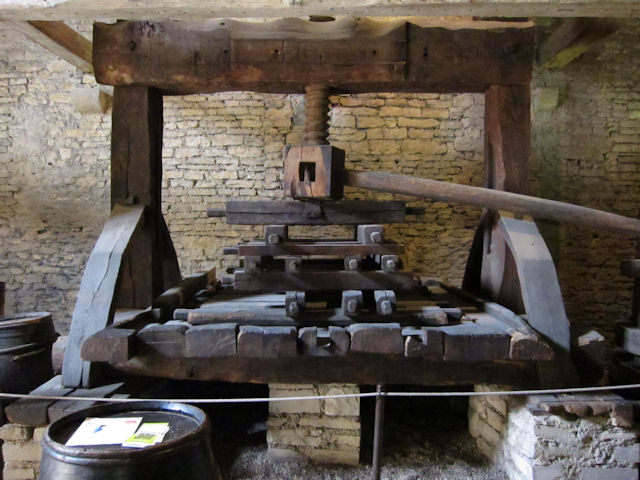

それからすぐ近くのワイン博物館へ。しかし間違えて裏口から入ってしまったようで、まずは屋外に展示してあったぶどうを搾る器具を見ることにします。

その後ワイン博物館の中に入り、展示物を見ていきます。ここも各部屋ごとに日本の解説パネルが用意されていたので、助かりました。ぶどう栽培や収穫に用いる器具などの展示が多かったのですが、特に興味深かったのはワイン用の樽作りを紹介したビデオ。結構昔に作られたもののようで、親方と弟子の仕事の様子が少しコメディータッチなドキュメンタリーになっていて、つい見入ってしまいました。他にも昔の瓶やワイングラスも、少しいびつなところが味があって興味深かったです。

ワイン博物館を出るともう13時になっていました。お腹が空いてきたので、近くのパン屋でカレー味のサンドイッチとメレンゲのお菓子を買って一旦ホテルに戻ります。が、途中で道に迷ってしまい、気づいたらさっきまでいたパン屋さんの前へ(笑)。まるでマンガのような道の迷い方をしましたが、なんとかホテルに帰り着き少し遅いお昼にします。

この後はワインの試飲に回るのですが、それはまた次回。

2011年7月3日 21:05

旅行 |

コメントなし

デスクトップPCのアップグレードには余念がない私ですが、ノートPCは5年前に買ったきりずっとそのままになっています。というのも家ではまず使う機会がないですし、外出先でもスマートフォンがあればまず事足りるので、新製品に心惹かれるものはあるのですが、あんまり必要性を感じないのですよね。というわけでノートPCは今でもこれ を使い続けています。

とはいうものの、最近はSSDも安くなってきたので、せめてHDDをSSDに換装すれば多少は快適になるかなあと考えたりしていました。しかし私が使っている東芝 dynabook SS 1610 11L/2はHDDのインターフェースがIDEなので、最近のSSDを使うことができません。IDEのものもあるのですが、割高なのでなかなか踏ん切りが付きませんでした。しかしひょんなことからIDE接続のSSDを入手できることになったので、換装に挑戦してみることに。

今回入手したSSDはTranscendのTS8GSSD25-S。最初価格.comの情報を見ると、SSDが認識されないという情報があってちょっと心配だったのですが、まずはこのあたり の情報を元に、ノートPCを分解。無事にHDDが取り出せたので、SSDに換装します。ここで注意しないといけないのがジャンパ設定で、ここはマスターでもスレーブでもなく、ケーブルセレクトにするのが正解です。これで元の通りネジを止め、外付けCD-ROMドライブにリカバリCDをセットし、セットアップをすすめていきます。SSDが8GBしかないので不要なファイルはガンガン消していく必要がありますが、XPベースならば十分快適に使えると思います。

とりあえず時間はかかりましたがSP3とIE8を入れ、セットアップは完了。まだSSDに替えたことによる駆動時間の変動などは見ていませんが、それなりに快適になったような気がします。これであと数年はいけそうです。

2011年6月30日 23:34

ハードウェア |

コメントなし

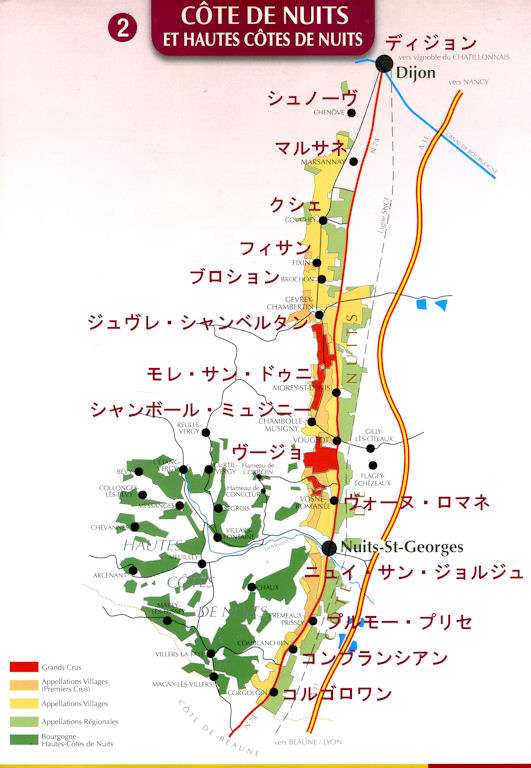

ブロションを過ぎ、いよいよジュヴレ・シャンベルタンへと入っていきます。ここでは観光案内所があったので立ち寄り、地図をもらうことに。この地図には畑ごとの区分けが詳しく書かれていて、重宝しました。

シャンベルタンで畑や収穫風景を撮りつつうろうろしていると、収穫作業をしていた東洋風の男性から不意に日本語で「こんにちは」とあいさつされました。最初いきなりのことで何が何だかわからずにわたわたしていると、ここがラトリシエール・シャンベルタンの畑だと教えてくださいました。まさかここで日本人に出会うとは思わなかったのでびっくりしましたが、どうやらこのあたりに住んでらっしゃる方のようです。ほんとはもっといろいろお話したかったのですが、収穫作業で忙しそうにされていたので、そのまま失礼することにしました。

グラン・クリュの間を抜け、この先はこれまた有名な産地であるモレ・サン・ドゥニです。

そしてモレ・サン・ドゥニの市街地を通り抜け、その先はシャンボール・ミュジニーです。

シャンボール・ミュジニーを過ぎ、この先はヴージョです。ここにはシャトー・デュ・クロ・ド・ヴージョという、現在はワイン作りに関する博物館になっている建物があるので、そこに行ってみることに。

しかしシャトー・デュ・クロ・ド・ヴージョに近づいていくと、なにやら路駐がすごくて、人もたくさん歩いています。一体何事だと思いながら中に入ったのですが、どうやらなにか催し物をしているらしく、ワインに関する講演会や、ワイン関連の書籍の販売などが行われていました。普段は入場料がいるのですが今日はどうやらフリー入場のようです。

とにかく人が多くてあまりゆっくりもしていられなかったので、これぐらいにして外に出ます。もう時刻も15:30を回っていたので、先を急がなくてはなりません。ここからはレンタサイクル屋の店主オススメのルートである、丘寄りの道を通っていくことにします。

この丘寄りの道はまさに農道といった感じで、車もほとんど通りません。そしてこの先はいよいよあのロマネ・コンティのある、ヴォーヌ・ロマネ!

ここにはぶどう畑の地図があったので、ロマネ・コンティを探します。どうやらここからすぐ西に行ったところにあるようなので、そちらに向かうことに。するとどうやらそれらしいところを見つけたのですが、特に目立つような看板も何もなく、畑の広さも他と比べてかなり狭い(わずか1.81ha)ので、言われないと通り過ぎてしまいそうでした。

ヴォーヌ・ロマネからニュイ・サン・ジョルジュに向かって自転車を走らせていると、向こうから人を乗せたトラクターがやってくるではありませんか。道幅が狭いのでどうしようかと思っていたらトラクターは停車し、私を通してくれました。乗っていたおじさんに”Merci, Monsieur!”と声をかけ、先を急ぎます。

そしてようやくニュイ・サン・ジョルジュに到着。ここはオート・コート・ド・ニュイの中心地だけあって、ここまでの村に比べるとやや市街地化されている印象です。

しかしちょうどヴァンダンジュの真っ最中なせいか、街の中は静まりかえっていました。この地方の村や町にはたいがいデギュスタシオン(試飲)をしてワインを買えるドメーヌ(ぶどう畑を持ち、自ら醸造、瓶詰めする生産者)があるので、そこも立ち寄ってはみたものの、ヴァンダンジュで忙しいから、と断られてしまいました。まあ一年で一番忙しい時期ですから、仕方ないですよね・・・。他の季節に行かれる方は、ぜひ各地で試飲をしてみられると良いと思います。

ここから先はしばらくめぼしいぶどう畑がないので、どこを走ろうかと考えながら、とりあえずSNCFの線路際を走っていくことに。プルモー・プリセ、コンブランシアン、コルゴロワンと、あまりコート・ド・ニュイ地区の中でも有名ではない産地を通過していきます。この3村は単独のAOCを持たないので、このあたりのワインはAOCコート・ド・ニュイ・ヴィラージュとして流通しているようですね。ただ線路際を走っていると、ぶどう畑でないところも目に付きました。

そしてここでコート・ド・ニュイ地区は終わり、ここからはコート・ド・ボーヌ地区に入ります。

コルゴロワンを出てしばらくすると、まずラドワ・セリニーに入ります。そしてここでアロース・コルトンとショレ・レ・ボーヌとの分岐点が現れました。

どちらの行こうかとしばし考えた末、まずは右のアロース・コルトンに行ってみることに。アロース・コルトンは昨夜レストランで飲んでおいしかった赤ワインの産地なのでやはり気になります。途中N74号線(ボーヌ道路)を渡るとき、車の往来が多い上に信号が無いので難儀しましたが、それを越えるとすぐ先がアロース・コルトンでした。ここには赤のコルトンと、白のコルトン・シャルルマーニュという2つのグラン・クリュがあり、有名な産地です。

さらにここから2km先にペルナン・ヴェルジュレスがあるので、そちらにも行ってみることに。コルトンほどの知名度はありませんが、ここも比較的リーズナブルで良質なワインを作っているところです。しかしコルトン自体が丘になっており、さらにペルナン・ヴェルジュレスにかけて斜面になっているので、さすがにそろそろ疲れが出てきた体には、坂を上るのがちょっときつかったです。

ここから丘を回り込むように南西にあるサヴィニ・レ・ボーヌへと向かいます。このあたりは丘が続いていて、とても見晴らしがよくて美しい景色でした。

サヴィニ・レ・ボーヌではちょうどヴァンダンジュが終わって、作業していた人をたくさん乗せたトラックが帰ってくるのにすれ違ったのですが、そのときトラックに乗った少年に不意に”Bonjour!”と声をかけられました。私も思わず”Bonjour!”と返したのですが、まだここには知らない人同士でもあいさつをする文化が残っているのかなーと思ってちょっとうれしくなりました。

丘登りでもうふらふらになっていましたが、最後の力を振り絞って、ショレ・レ・ボーヌへと向かいます。帰りもN74号線が全然渡れなくて苦労しましたが、ここさえ渡ればあとは下り坂で一気に先へ。

VIDEO

ショレ・レ・ボーヌは中心部がどこなのかさっぱりわからなかったのですが、あちこちに除梗作業をしているドメーヌがありました。ただもう18時を回っていて、自転車を返す時間が近づいていたので、早々に後にすることに。高速道路の高架をくぐり、ようやくディジョンから50kmほどの道のりを帰ってこられた!・・・と思ったのもつかの間、最後の最後でちょっと道に迷ってしまいました。それでもなんとか線路を発見し、無事にボーヌ駅に到着。

そして自転車を返しに行くと、店主にどんな所を回ったのかを聞かれました。そこで間違えてディジョンまで行っちゃったことや、ヴァンダンジュを見られたことなどを話し、最後にこの自転車がとても良かったと伝えると、親指を立ててくれました。

一旦ホテルに戻り、今夜はレストランを探す気力がなかったので、すぐそばのDame Tartineというレストランで食べる事に。23ユーロの定食があったので、それをチョイスしました。

レストランのレベルとしてはまあまあ、という感じでしたが、ワイン2杯飲んで33.4ユーロ(約3,900円)だったので、高くもなく、安くもなく・・・でした。でもとにかく疲れていたので、まだ20時過ぎぐらいでしたがすぐホテルに戻り、早々に就寝。

翌日はボーヌの中心部を観光してワインを試飲するのですが、それはまた次回。

2011年5月1日 00:35

旅行 |

コメント 1

7時頃起床し、たまってきた洗濯物を片付けたりしていると、いつの間にか8時半になっていました。今日と明日は一日フリーなので、どちらかの日にブルゴーニュのぶどう畑をサイクリングしたいなあと思い、ネットで天気をチェック。するとどうやら明日は天気が良くなさそうなので、今日サイクリングすることにしました。

まずは自転車を借りられるところを聞くために観光案内所へ。ついでにブルゴーニュのぶどう畑の地図を買い、教えてもらったレンタサイクル屋に向かいます。しかしどうやら10時オープンのようだったので、とりあえず朝食を食べられるところを探しがてら駅前へ。けれどもこのあたりにはカフェが全然無く、駅の目の前にあったホテルのカフェも、入ってはみたものの店員さんの姿が全然見あたらないので、あきらめて外に出ました。仕方がないので、すぐ近くのパン屋さんでパン・オ・ショコラを0.85ユーロで買い、駅構内で食べることに。パン屋の店員さんは割と愛想が良くて、助かりました。ほんとは駅構内にある自販機でカフェラテを買いたかったのですが、どうやら故障中のようで、仕方なくパンだけもぐもぐ。本場のパン・オ・ショコラはさくさくで間違いなくおいしかったです。

そうこうしているうちに10時になったので、再びレンタサイクル屋さんへ。お店に着くと先客がいたので、10分少々待つことに。それから店主に自転車を借りたいとを伝えると、まずはどこへ行くのかと聞かれます。そこで列車でディジョンまで行き、そこから戻ってくるつもりだと伝えると、ディジョンは自転車で走るのには向いてないから、途中のニュイ・サン・ジョルジュまで列車で行って、そこから戻ってくるのがおすすめだとのこと。そしてサイクリングルートを記した地図のコピーを受け取り、自転車を借りてお店を後にします。ここの自転車はフランスGITANE社製の結構新しい自転車で、携帯用の空気入れとタイヤチューブもちゃんとついていました。

ボルドーで借りたボロ自転車に比べればはるかに軽快な走りの自転車にうきうきしつつ、まずは一旦ホテルに戻ります。そこでタオルと水をカバンに入れ、再び外へ。上着を着るかどうしようかさんざん悩んだのですが、途中で暑くなって脱いだら荷物になるので、着ないことにしました。でも外に出ると少し寒くて、やっぱり着たほうが良かったかなとちょっと後悔。

そして再び自転車に乗り、ボーヌ駅へ。切符を買うために一旦駅の入り口に自転車を止めると、地元に人に、ここに止めると盗られたりして危険だからあっちの駐輪場に止めた方が言いよと言われたのですが、切符を買うだけです、と説明したら、わかってもらえたようで一安心。券売機でニュイ・サン・ジョルジュまでの切符を3.3ユーロで買い、自転車のままホームに入ります。しかし列車が来る直前に、そういえば切符は駅の検札機に通さないといけなかったんだと思い出し、あわてて検札機の所へ。しかし切符を差し込んでもなかなか刻印してくれないのでちょっと焦りました。どうやら切符の入れ方にちょっとコツがいるようですね。幸い列車が到着すると同時に刻印ができ、あわててホームに向かいます。しかし今度は自転車が乗せられる車両がわからず、ちょっとわたわた。しかし私と同じく自転車を連れている人がいて、なんとかそこから列車に乗ることができました。

無事列車にも乗れ、ほっと一安心。しばらくして車掌さんが検札にやってきたので、先ほど悪戦苦闘して刻印を入れた切符を見せます。すると「この列車はニュイ・サン・ジョルジュには止まらないよ」と言うではありませんか。ええーっ!この列車、急行だったの!?と思わず天を仰いでしまいました。しかし不正乗車だと思われて罰金を取られるのはもっと嫌ですし、とにかく間違えて乗ったんだということをアピールすると(まあReally?とか言ってただけですが…)、次の停車駅であるディジョンで一旦降りて、そこから折り返してくるかと聞かれました。しかし折り返しの列車がいつなのかもわからないですし、もうこの際ディジョンで降りて行動した方が良さそうだったので、ディジョンまで行って降りますと伝えると、その場でニュイ・サン・ジョルジュからディジョンまでの切符を売ってくれました。乗り越し精算ではなかったので、最初から通しで買うよりは少し高かったですが、文句も言ってられないですし、とにかく車掌さんにはありがとうとお礼を言いました。

そんなわけでニュイ・サン・ジョルジュを通り越し、ディジョン駅に到着。ホームにはエレベータが見あたらず、自転車を持って階段を上り下りするのにちょっと苦労しました。まあ当初はディジョンで降りて行動する予定でしたし、せっかくなのでまずはディジョン市内を観光することにします。

駅を出て、まずは1kmほど離れた街の中心部を目指します。自転車とはいえ、車も歩行者もそれなりに多いので、少し気を遣いながら走行。ここディジョンはかつてフランスをしのぐほどの大国であったブルゴーニュ公国の首都として栄えた街で、そのシンボルとも言えるのが、ブルゴーニュ大公宮殿です。

それから少し駅の方に戻り、サン・ベニーニュ大聖堂にも行ってみましたが、ちょうど日曜ミサの真っ最中でした。ミサが終わるまでお昼でも食べて時間をつぶそうと思い、悩んだ末にケバブ屋に入ることに。ケバブ屋は大体どこの街にも1軒はあるものですが、安いし味のハズレがないので重宝します。ここのケバブサンドも4ユーロですごいボリュームでした。

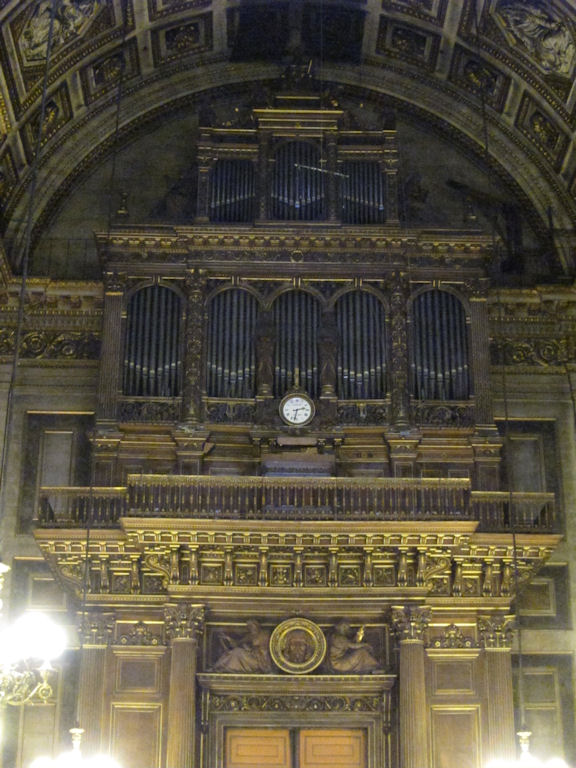

そのあと大聖堂に戻ると、ちょうどミサが終わったところだったので、中に入り写真を撮ります。ここはオルガンも有名なようで、オルガン修復の事が書かれたパネルが展示されていました。

大聖堂を出ると時刻は13時になろうとしていたので、そろそろボーヌに向けて出発することにします。中心部の道がちょっとややこしかったのですが、印刷していったGoogleマップを頼りに道を進んでいくと、それっぽいバス通りにたどり着きました。バス停の経路を見ると、多分これで合ってそうな感じだったので、そのまま進んでいきます。

途中逆向きに走るロードバイク集団と何度もすれ違ったのですが、なにかイベントでもあったのでしょうか。私だけ逆方向に走ってるような感じだったので、若干不安になりながらも自転車をこいでいきます。すると徐々に家が少なくなり、ぶどう畑が見えてくるではありませんか!そしてブルゴーニュのコート・ド・ニュイ地区最北の地、マルサネ・ラ・コートに入ります。ここはAOCマルサネとして赤・白両方のワインを生産する地区です。

マルサネ・ラ・コートからさらに南下し、クシェに入ります。ここのワインもAOCマルサネとして生産されているようです。

クシェを通り過ぎ、いよいよフィクサンに入ります。私はこのフィクサンのワインが結構好きなので、ついに来たかーとうれしくなりました。

フィクサンを過ぎ、ブロションへ。ここはあの有名なジュヴレ・シャンベルタンの北隣にあり、一部のワインはAOCジュヴレ・シャンベルタンとして出荷されているようです。

ヴァンダンジュは一斉に行われるため、とにかく人手がたくさんいります。というわけで遠方から親戚や体験ツアーの参加者などが多数やってきている感じでした。そのため村の入り口付近には多数の車が路駐していて、非日常な雰囲気です。

そしていよいよこれからジュヴレ・シャンベルタンに入っていくわけですが、それはまた次回。

2011年4月29日 20:44

旅行 |

コメントなし

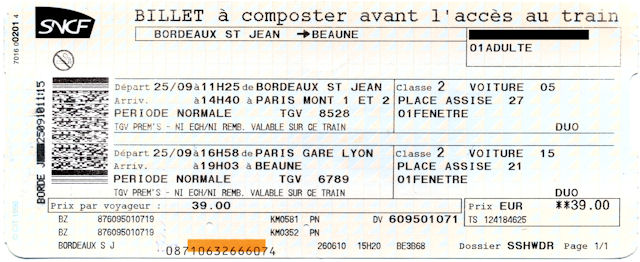

定刻の14:40より少し早く、パリ・モンパルナス駅に到着。ヨーロッパの列車は遅れるのが当たり前だと思っていたので、むしろ早く着いたことにびっくりしてしまいました。SNCFやるなぁ・・・。

パリに着いたといっても今日は乗り換えのために来ただけなので、ここからさらにTGVに乗り継ぎです。しかしパリは行き先別に駅が市内に分散していて、これから乗る列車はパリ・リヨン駅発だったので、そこまで移動しなければなりません。しかしSNCFのローカル線で駅間を簡単に移動できるわけではなく、地下鉄も乗り換えなしで結ばれているわけではないので、非常に面倒です。ただ91系統のバスに乗れば直接パリ・リヨン駅に行けることをあらかじめ調べていたので、駅を出てまずはバス停を探すことに。駅前はたくさんの人でごった返していて、一気に都会に放り出された気分です。スリが怖いので360度警戒心バリバリで歩きますが、最初駅を出て右側にあるバス停に行くと、そこは逆方向に向かうバス停でした。仕方なく再び駅に戻り左側のバスターミナルらしきところに行くと、ようやくそこに目当てのバス停を発見。しかしバス停にはなにか張り紙があり、辞書を片手に読んでみると、どうやらパレードで91系統は運行中断中のようです。なんてこったい・・・と思いながら、路線図とにらめっこして、ひとまず96系統に乗って途中で乗り換えることに。しかしその96系統も運休中で、仕方なく95系統に乗ることにして、まずは自販機で切符を買います。

ほどなくバスがやってきたので乗り込みますが、結構人が多くて、荷物の多い私はちょっと大変でした。そして乗り換えるつもりだったバス停まであと少しというところで、なにやら運転手がアナウンスをしています。何を言っているかはさっぱりわからなかったのですが、途中であわてて降りていく人もいて、これはもしかして迂回路を通っているのか、と嫌な予感がしました。あわてて次のバス停で降りたのはいいのですが、ここがどこなのか全くわかりません。近くのランドマークや通りの名前を地図で必死に探し、どうやらここがピラミッド通り沿いであることがわかりました。とにかく大荷物でじっとしてると危ないので、もうバスを乗り継ぐことはあきらめ、ここから近いところにある地下鉄のピラミッド駅をめざして歩くことにします。地下鉄はちょっと怖いのであんまり乗りたくないのですが、やむを得ません。駅がどこにあるのか探しながら歩きましたが、幸いピラミッド通り沿いに歩いて行くとすぐに見つけることができました。階段を下り、再び切符を買って自動改札を通ります。

改札から14系統のホームまでは少し距離がありました。ホームに着くとちょうど地下鉄が停車中だったので、あわてて乗車。地下鉄はほんとに周りの人との距離が近くて、異様に緊張します。特に私の真後ろに人が立っていて、その人が気になって仕方ありませんでした。14系統の地下鉄は途中の駅間がかなり長いらしく、パリ・リヨン駅までの途中駅はシャトレ駅だけでした。駅間の長いことがなおさら緊張に拍車をかけ、とにかく時間が長く感じます。しかし幸い何事もなく、パリ・リヨン駅に到着。ほんとに一時はたどり着けないかと思ったので、心からほっとしました。最初日本から切符を予約するとき、ボルドー発の列車を1本遅らせることも考えたのですが、時間の余裕を持たせておいてほんとに良かった・・・。

さて、駅に着いたは良いのですが、ここからSNCFの駅に行くのもまた一苦労で、一体どの改札から出たらいいのかちょっと悩んでしまいました。結局改札を2回通り、無事に改札を抜けることに成功。幸いまだ乗車予定の列車までは1時間ほどあるので、余裕はありました。とりあえず発車するホームを構内の案内板で探したのですが、どうやら乗る予定の列車は新しいコンコースから発車するようです。案内板には40分前がどうとかこうとか書かれていたので、これは40分前には着いておかないといけないんだと思い、コンコースとの連絡口に行ったのですが、係員に切符を見せると、後で来いとのこと。どうやら40分前から入場できる、という意味だったようです。ちょうどお腹も空いていたので軽く何か食べようと思ったのですが、ファストフード店も見あたらず、パン屋のパンも大きいものばかりだったので、仕方なくカップ式の自販機でコーヒーを買い、またカヌレをもぐもぐ。自販機はちゃんと砂糖の入ったエスプレッソを出してくれてクオリティ高いなあと思ったのですが、いかんせんカヌレが甘すぎて、何か塩気が欲しいなあと感じます。そこでたまらずすぐそばの売店でプリングルスを買いました。

そうこうしているうちに40分前になったので、ホームへと向かいます。新しいコンコースはまだ工事中で、ベンチもほとんどなく人でいっぱいだったので、こりゃあ入場制限するのも当然か、と思いました。発車まではまだしばらく時間があるので、列車の写真を撮って回ることに。

私が乗る列車の発車番線がなかなか表示されないのでやきもきしていたのですが、発車20分前になってやっと表示されました。それによると19番線の発車とのことなのですが、19番線発車の列車はなぜか2つ表示されています。一体どういうことなんだと思いましたが、どうやら行き先の違う2つの列車が途中まで連結されて走るようです(関空・紀州路快速みたいなものですね)。そこでまずは私の乗る15号車を探しつつ先頭車両まで歩いてみたいのですが、なんと15号車が2つあるではありませんか。一体どういうことなんだと混乱してしまったのですが、どうやら片方は表示が間違っていたようです。これで乗り間違えたら全然違う行き先まで連れていかれることになりかねないので、慎重にならざるをえません。とりあえず先頭車両から順番に号車表示を見ていき、前後の号車の関係からここが15号車だろうというところに乗車しました。しかしさすがに20両編成もあると、先頭車両まで歩くだけでも5分近くかかってしまうので、結構時間ぎりぎりであせりました・・・。

無事に座席も見つけ、列車は定刻に発車。ここからは約2時間の列車旅なのですが、今度は進行方向と同じ向きに座ったので、かなり楽です。

VIDEO

パリから約1時間で最初の停車駅、Montbard(モンバール)に到着します。そこからさらに40分ほど走ると次の停車駅、Dijon(ディジョン)。ディジョンはカシスリキュールやマスタードで有名な街で、ここで下車する乗客も多かったです。列車もここで分割されましたが、ほんとにこれで行き先合ってるのか、最後まで不安でした。

ディジョンから先はいよいよブルゴーニュワインの産地に入っていきます。途中、ジュヴレ・シャンベルタン、ニュイ・サン・ジョルジュなど、ワイン好きにはたまらない産地名の書かれた駅を通過していきます。途中でぶどう畑が見えましたが、ボルドーとはぶどうの植え方が違うように見えました。そしていよいよ列車は目的地、Beaune(ボーヌ)に到着。ここまであわせて5時間以上の列車旅でしたが、インターネットでの早期予約による特別価格とはいえ、これだけ乗って39ユーロ(約4,500円)というのは破格だなぁと思いました。飛行機との競争が激しいとはいえ、日本の新幹線が高く感じて仕方ありません。

ボーヌはブルゴーニュワインの中心地ということもあり、私以外に降りる人もそれなりにいました。もう夜の7時を回っていたので、早々にホテルへと向かいます。

駅は街の中心部から1kmほど離れているので、まずは歩いて中心部を目指します。城壁の間を通り抜け、街の中心部へ。途中ずっと石畳なので、スーツケースを転がすのが大変で仕方ありませんでした。中心部の観光名所が立ち並ぶ一角にようやく今日泊まるホテルを発見し、チェックインを済ませます。部屋は3階の一番奥だったのですが、このホテルにはエレベーターがないのでスーツケースを上げるのに一苦労しました。部屋はそこそこきれいで冷蔵庫もあり、悪くない感じです。ただフロントから離れているせいか部屋で無線LANの電波が全然入らないので、ネットをするときだけはロビーまで行かないとだめな様子。

もう20時前になっていたので、まずはとにかく晩ご飯を食べなければということで、フロントに行きおすすめのレストランを聞きます。そこでお店を2軒教えてもらったのですが、ちょうど今は混み合う時間帯だから入れないかもしれないとのこと。とりあえずそのうちの1軒に行ってみたのですが、やはり一杯で断られてしまいました。そしてもう1軒の方もやはり一杯。中心部のレストランは外から見る限りどこも一杯のようで、まさかこんなにレストラン選びに困るとは思ってもみませんでした。街が小さい割に、観光客や時期的にぶどうの収穫を手伝いに来た人が多いのかもしれません。

仕方がないので店先のメニューをチェックしつつ、元来た駅の方面へと歩いて行きます。しかし途中で雨が降り出してきて、これは早く店を決めないとやばい、と焦ってきました。幸いたまたま通りかかったレストランでお客さんが出てくるのを発見し、すかさずそのお店、マドレーヌ広場前のLe Belena に入ることに。少し悩んでMenu Bourguignonという定食を注文しました。

ブルゴーニュワインのおいしさにも目覚め、値段も36.8ユーロ(約4,200円)とそれほど高くなかったので満足でした。カードで支払い、店を出るとめちゃめちゃ寒い!凍えそうになりながら早足でホテルに戻ります。ボルドーとのあまりの気候の違いにびっくりしました。ホテルに戻り、ロビーでしばらくネットにつないでから、11時には就寝・・・。

翌日はブルゴーニュのワイン畑を自転車でめぐりますが、それはまた次回。

2011年4月13日 22:00

旅行 |

コメントなし

なんだか夜中は外が騒がしかったのであんまり熟睡できないまま7時前に起床。ネットで調べ物したりシャワー浴びたりしているうちに8:30になったのでホテルを出ることにします。まずボルドーで日本人の方がやっているというワインショップを探してみたのですが、見つけられなかったので、あきらめて朝ご飯を食べるところを探すことに。大劇場すぐ横にあるテイクアウトも出来るカフェで、カフェオレとアーモンドのパンのセット 2.6ユーロ(約300円)を購入。パンはアマレットの香り(杏仁豆腐みたいな感じ)がしてなかなかおいしかったです。

それから別のパン屋さんに行き、おみやげにボルドー名物のカヌレを2つ購入。ピーマンみたいな形をした焼き菓子で、1個1.6ユーロでした。その後歩いて昨日も訪れたサンタンドレ大聖堂方面に向かいます。

その後、地図で見て気になっていた 、カンコンス広場西側の三角地帯の真ん中に行ってみることに。するとそこにはCentre Commercial Les Grands Hommesというショッピングセンターがありました。中に入るとすぐカヌレ専門店のようなお店があり、普通のカヌレからすごく小さなカヌレ、そしてカヌレの焼き型まで、様々なカヌレ関連商品が売られています。カヌレはさっき買ったところでしたが、ここでもトラディショナル・カヌレというものを2つ買うことに。

それからマグナムという有名なワイン専門店に行き、おみやげのワインを選びます。いろいろ悩んでいると店員の男性がやってきて話しかけられ、ちょっとわたわた。メドックのワインを探していることを伝え、ワインを指さしてたどたどしいフランス語で”Cépage?”(ブドウ品種の割合のこと)と聞くと、ちょっと難しい顔をされてしまったので、申し訳ないことをしたかな・・・と思ったり。そりゃすべてのワインのセパージュなんて覚えてるわけがないよなぁ。結局AOCサンテステフのワインを24ユーロ(約2,700円)で購入しました。お店には途中で日本人老夫婦も来ていたので、日本人観光客がよく立ち寄るスポットなのかもしれません。昔は日本人の店員さんもいたそうで、その頃に来たかったですね(その方が独立してやっているお店を、朝探していたのです)。

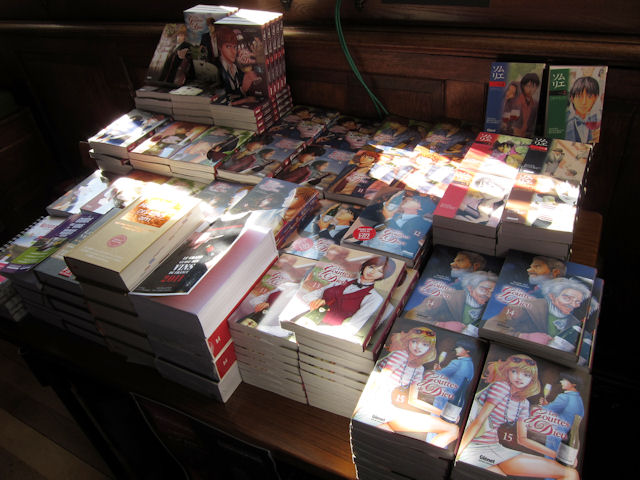

まだ時間があったので、ホテル近くの本屋へ。街の普通の本屋なのですが、とにかく日本のマンガの品揃えに圧倒されました。結構日本で発売されて間もないマンガも目立つ中、キャプテン翼の単行本が異彩を放っています。しかし単行本は多いですが、欲しかったマンガ情報誌はあんまり置いてませんでした。もしかしたら違うコーナーにあったのだろうか・・・。マンガコーナーでは熱心に品定めをする少女の姿もあり、人気があるんだなぁと改めて感じました。とりあえず買う物がなかったので入った入り口から外に出ようとすると、進入禁止のマークが。どうやら出口はレジのあるところ1カ所だけのようで、何も買ってないとすごく出にくかったです。

そしてホテルに戻り、支度をしてチェックアウト。トラムを乗り継いでボルドー・サン・ジャン駅に向かいますが、少しトラムが遅れているようで乗降客が多く、間に合うのかちょっと心配になってしまいました。幸い予定の10分前には駅に到着し、ここでフランス国鉄に乗り換えです。座席指定なので必要かどうかはわからなかったのですが、とりあえず駅入り口の刻印機に切符を通してから入場。

ほどなく列車が入線し、車内へ。長距離移動者が多いのか、とにかく大荷物を抱えた人が多くて、車内の移動も一苦労です。列車内の座席は結構埋まっている感じで、20両もあるのにすごいなぁと感心。初めてのTGV乗車ということもあって、もうテンションが上がりまくりです。列車はほぼ定刻に発車し、結構なスピードで飛ばしていきます。このあたりはTGVの最高速度は出していないと思うのですが、それでも200kmほど出しているようで、ものすごく速く感じました。

発車してしばらくすると、ぶどう畑が見えてきます。ボルドーともお別れかあと思いながら、ぼんやり景色を眺めていましたが、なかなか車掌さんが検札にやってきません。ほんとにこの切符で大丈夫なのか不安なので早く来て欲しいのになあと思いつつ、結局検札に来たのは1時間以上経ってからでした。ちなみに乗ってから気づいたのですが、フランスの列車って左側通行なんですね。車もトラムも右側通行だったのに、列車だけ左って変わってるなぁ。

だんだん景色に変化がなくなってきて、眺めているのにも飽きたので本を読んで過ごします。途中で風車が見えたので、思わずパシャリ。

まさかとは思ったのですが、結局パリに着くまでの約3時間、途中駅は全くなくノンストップでした。パリまでは600kmほどあるはずなので、東京-大阪間をノンストップで走る感じなわけですから、改めてすごいなあと実感。

パリからは列車を乗り継いでブルゴーニュに向かうのですが、それはまた次回。

2011年4月10日 00:17

旅行 |

コメントなし

観光案内所前にはすでにツアー参加者とおぼしき人たちがたくさん集まっていたので、すぐそれとわかりました。今回参加するツアーは”CHATEAUX & TERROIRS, the great Bordeaux vineyards “という日替わりでボルドー周辺のワイン畑を巡る半日ツアーで、今日の行き先は貴腐ワインで有名なソーテルヌとグラーヴです。出発時刻3分前ぐらいにツアーバスへと案内され、バスに乗車。参加者は全部で50人ぐらいで、中には日本人の姿もありました。ボルドーの街では全然日本人を見かけなかったのでちょっと意外でしたが、参加者の日本人老夫婦を見ていると、自分もリタイヤしてから旅行に行けるようになれてたらいいなあとちょっと思ったり。

ツアー参加者で満席のバスは、ほどなくして発車。道中、ガイドのおばさんがフランス語と英語の両方で案内をしてくれるのですが、この人の英語がなまってるのか何なのかとにかく聞き取りづらくて、途中で眠くなってうとうとしてしまいました。バスはしばらく高速道路をひた走り、インターを出るとそこはソーテルヌ地区のバルサック村でした。ここからは家々をかすめるような細い道を通っていきますが、田舎ながらもおしゃれな家が多いのが印象的でした。途中、2級シャトーであるシャトー・ド・ミラの前で少し停車し、しばしガイドさんの説明を聞きます。そして出発から1時間弱で目的地であるシャトー・グラヴァスに到着。シャトーの前では案内役の女性が出迎えてくれました。ここでバスを降り、シャトーへと向かいます。

まずは建物の前で案内役の女性による説明を聞きます。しかし外は日がかげってきて肌寒く、早く中に入りたくて仕方ありませんでした。そしてやっと中に入り、引き続き説明を聞くことに。正直言ってあんまり内容はわかりませんでしたが、ソーテルヌのことや、貴腐ワインの事を話していたようでした。その後ワインセラーの案内があり、それが終わるといよいよ待ちに待った試飲です!

おいしかったのでおみやげのワインを買おうかどうしようか悩んだのですが、やっぱりまだ荷物を増やしたくなかったので買うのはやめました。シャトーの外に出てぶどう畑を見ることにしたのですが、よく見ると緑色のぶどうの粒がところどころ紫色になっています。こ、これがもしかして貴腐化したぶどうなのか!?と思わずテンションが上がりました。表面が灰色カビに覆われているので若干躊躇しましたが、物は試しと地面に落ちた比較的きれいな粒を一粒食べてみると、これがもう甘いのなんの!まるで干しぶどうを食べているような濃厚な甘みが口いっぱいに広がりました。そりゃあこんなぶどうでワイン作ったら極甘口になるわけだ・・・と納得しました。

バスに戻り、今度は別のシャトーへと向かいます。このすぐ近くに1級シャトーのシャトー・クリマンがあるというような説明を聞きながら、途中の風景を写真と動画で撮ったりしていました。今回のツアーの行き先がソーテルヌとグラーヴということで、違う2つの産地に行くのかと思っていたのですが、ソーテルヌ自体がグラーヴ地区に囲まれているので、次のシャトーも比較的近くにありました。

VIDEO

そして次の目的地である、シャトー・カストルに到着。ここは赤白ワイン両方を作っているシャトーでした。醸造タンクも大きく、それなりの規模で生産しているようです。

シャトーの男性による説明と質疑応答がここではなされたのですが、これがかなり長時間に及んで、あんまり話の内容がわからない私にはちょっとばかり退屈でした。ただ良くはわかりませんでしたがちょっとだけ日本の事を話していたのと、カリフォルニアワインを嫌っていることだけはよくわかりました(笑)。質疑応答も特にそこを突っ込まれていましたが、それだけ自分の作るワインに誇りを持っているということなのかもしれません。

ここでの説明が終わるとみんなセラーの方へと向かっていったのですが、日本人女性とおぼしき2人組が交互に写真を撮っていたので、声をかけて一枚撮ってあげることに。ついでにガイドさんの英語の説明がわかったかどうか聞いたのですが、やっぱりよくわからなかったとのことでした。そしてセラーに移動しここでもしばし説明を受けます。

その後ようやく試飲開始。まずは白ワイン、シャトー・ド・カストル2008をいただきましたが、まだ若いだけあってデイリーワインになりそうな飲みやすいワインでした。、その後同じ生産者が作っている赤ワイン、シャトー・ロシュ・ラランド2005をいただきます。これは価格帯も少し上のようで、味はいかにもグラーヴっぽい、草とか皮のような香りを少し感じました。試飲会場では案内役の人とツアー参加者とが熱い議論を交わしていましたが、私は外に出てワイン畑を見てみることにします。

シャトー見学も終わり、再びバスに乗ってボルドーへと戻ります。しかし途中すごい雨が降り出し、市内に入る道もかなり渋滞していました。が、幸いバスが着く頃には雨も上がっており、ほっと一安心。もう18:30を過ぎていましたが、まだまだ外は明るかったので、しばらくあたりを散策してみることにします。

まだ夕食を食べるには早かったので、しばらくトラム路線を乗りつぶしてみることにします。まずはC線に乗り、Porte de Bourgogne電停へ。ここでA線に乗り換え、ガロンヌ川を渡って東側へと向かいます。だんだんと郊外の景色になっていき、途中小高い丘をぐるっと迂回するように上っていきます。A線は途中で行き先が2方向に分かれるのですが、まずは南側の終点、Floirac Dravemont電停へ。あたりには団地や高層マンションが建ち並び、典型的な住宅街という感じでした。

その後分岐点に戻り、今度は北側の終点、La Gardette Bassens Carbon-Blanc電停へ。名前が長いのは、たぶん3つの地名をくっつけているからだと思います(西中島南方みたいなものでしょうか)。こちらはまだ高層の建物も少なく、開発途上な印象を受けました。

ここからバスを乗り継げば、ガロンヌ川対岸にあるトラムB線の電停まで行けるかなと思ったのですが、どうも目当てのバスはしばらくなさそうです。歩いて橋を渡ることも考えたのですが、自動車用の吊り橋なので高いところを走っており、歩いて渡るのはとても大変そうだということがわかり断念。結局そのままトラムに乗って帰ることにしましたが、目の前でトラムが行ってしまったり、その次のトラムが途中止まりだったりして、なんだかんだしているうちにホテルに帰り着いたときにはもう21時前になっていました。

ホテルのフロントで地図を見せながら、昨日行ったFernandよりリーズナブルなレストランがないかどうか聞いたのですが、特におすすめはないからこのエリアに行ってみろと言われ、とりあえずそのエリアであるサン・レミ通り沿いに行ってみることに。

サン・レミ通りにはたくさんのレストランがあり、どこに入るか悩んでしまいました。とりあえず直感でここなら良さそう!と思ったLes Provinces というお店へ。店に入ると愛想の良い店員さんがテーブルまで案内してくれ、ほっと一息。席に着くとまずはメニューと辞書をにらめっこしながら注文する物を決めていきます。まずアペリティフにはLillet rougeを、そしてあとは定食と1/4リットルの赤ワインを注文することに。あと水はミネラルウォーターは高いということが前日の経験でわかっていたので、carafe d’eau(こう言うと水道水が出てくる)を頼みました。

アペリティフを飲み終わり、さて、ワインを飲もうと思ったのですが、テーブルの上には大小2つのグラスがあります。どちらかはワイン用、どちらかは水用だと思うのですが、さてどっちがどっちだろう、と思い隣のテーブルを参考にしてみることに。すると隣のテーブルの夫婦は、二人ともワインと水のグラスが逆ではありませんか。これじゃあ何の参考にもならないよ!と思い、仕方なく大きい方のグラスにワインを入れることにしました。

ほんとはデザートの時にコーヒーを飲みたかったのですが、頼んだコーヒーが出てきたのはデザートを食べ終わった後でした。エスプレッソサイズのコーヒーを飲み干し、お会計をすると26ユーロ(約3,000円)とのこと。前日の半分以下で済んだ上に、店員さんもとてもサービスが良かったので、チップに2ユーロ置くと店員さんも喜んでいました。

店を出るともう11時になっていたので、あわててホテルに戻ります。ちょっとふらふらしてはいましたが、なんとか無事に部屋へ。そのあとはもうばたんきゅーでした。

明日はパリ経由でブルゴーニュへと向かうのですが、それはまた次回。

2011年3月21日 11:13

旅行 |

コメントなし