7時頃起床し、たまってきた洗濯物を片付けたりしていると、いつの間にか8時半になっていました。今日と明日は一日フリーなので、どちらかの日にブルゴーニュのぶどう畑をサイクリングしたいなあと思い、ネットで天気をチェック。するとどうやら明日は天気が良くなさそうなので、今日サイクリングすることにしました。

まずは自転車を借りられるところを聞くために観光案内所へ。ついでにブルゴーニュのぶどう畑の地図を買い、教えてもらったレンタサイクル屋に向かいます。しかしどうやら10時オープンのようだったので、とりあえず朝食を食べられるところを探しがてら駅前へ。けれどもこのあたりにはカフェが全然無く、駅の目の前にあったホテルのカフェも、入ってはみたものの店員さんの姿が全然見あたらないので、あきらめて外に出ました。仕方がないので、すぐ近くのパン屋さんでパン・オ・ショコラを0.85ユーロで買い、駅構内で食べることに。パン屋の店員さんは割と愛想が良くて、助かりました。ほんとは駅構内にある自販機でカフェラテを買いたかったのですが、どうやら故障中のようで、仕方なくパンだけもぐもぐ。本場のパン・オ・ショコラはさくさくで間違いなくおいしかったです。

そうこうしているうちに10時になったので、再びレンタサイクル屋さんへ。お店に着くと先客がいたので、10分少々待つことに。それから店主に自転車を借りたいとを伝えると、まずはどこへ行くのかと聞かれます。そこで列車でディジョンまで行き、そこから戻ってくるつもりだと伝えると、ディジョンは自転車で走るのには向いてないから、途中のニュイ・サン・ジョルジュまで列車で行って、そこから戻ってくるのがおすすめだとのこと。そしてサイクリングルートを記した地図のコピーを受け取り、自転車を借りてお店を後にします。ここの自転車はフランスGITANE社製の結構新しい自転車で、携帯用の空気入れとタイヤチューブもちゃんとついていました。

ボルドーで借りたボロ自転車に比べればはるかに軽快な走りの自転車にうきうきしつつ、まずは一旦ホテルに戻ります。そこでタオルと水をカバンに入れ、再び外へ。上着を着るかどうしようかさんざん悩んだのですが、途中で暑くなって脱いだら荷物になるので、着ないことにしました。でも外に出ると少し寒くて、やっぱり着たほうが良かったかなとちょっと後悔。

そして再び自転車に乗り、ボーヌ駅へ。切符を買うために一旦駅の入り口に自転車を止めると、地元に人に、ここに止めると盗られたりして危険だからあっちの駐輪場に止めた方が言いよと言われたのですが、切符を買うだけです、と説明したら、わかってもらえたようで一安心。券売機でニュイ・サン・ジョルジュまでの切符を3.3ユーロで買い、自転車のままホームに入ります。しかし列車が来る直前に、そういえば切符は駅の検札機に通さないといけなかったんだと思い出し、あわてて検札機の所へ。しかし切符を差し込んでもなかなか刻印してくれないのでちょっと焦りました。どうやら切符の入れ方にちょっとコツがいるようですね。幸い列車が到着すると同時に刻印ができ、あわててホームに向かいます。しかし今度は自転車が乗せられる車両がわからず、ちょっとわたわた。しかし私と同じく自転車を連れている人がいて、なんとかそこから列車に乗ることができました。

無事列車にも乗れ、ほっと一安心。しばらくして車掌さんが検札にやってきたので、先ほど悪戦苦闘して刻印を入れた切符を見せます。すると「この列車はニュイ・サン・ジョルジュには止まらないよ」と言うではありませんか。ええーっ!この列車、急行だったの!?と思わず天を仰いでしまいました。しかし不正乗車だと思われて罰金を取られるのはもっと嫌ですし、とにかく間違えて乗ったんだということをアピールすると(まあReally?とか言ってただけですが…)、次の停車駅であるディジョンで一旦降りて、そこから折り返してくるかと聞かれました。しかし折り返しの列車がいつなのかもわからないですし、もうこの際ディジョンで降りて行動した方が良さそうだったので、ディジョンまで行って降りますと伝えると、その場でニュイ・サン・ジョルジュからディジョンまでの切符を売ってくれました。乗り越し精算ではなかったので、最初から通しで買うよりは少し高かったですが、文句も言ってられないですし、とにかく車掌さんにはありがとうとお礼を言いました。

そんなわけでニュイ・サン・ジョルジュを通り越し、ディジョン駅に到着。ホームにはエレベータが見あたらず、自転車を持って階段を上り下りするのにちょっと苦労しました。まあ当初はディジョンで降りて行動する予定でしたし、せっかくなのでまずはディジョン市内を観光することにします。

駅を出て、まずは1kmほど離れた街の中心部を目指します。自転車とはいえ、車も歩行者もそれなりに多いので、少し気を遣いながら走行。ここディジョンはかつてフランスをしのぐほどの大国であったブルゴーニュ公国の首都として栄えた街で、そのシンボルとも言えるのが、ブルゴーニュ大公宮殿です。

それから少し駅の方に戻り、サン・ベニーニュ大聖堂にも行ってみましたが、ちょうど日曜ミサの真っ最中でした。ミサが終わるまでお昼でも食べて時間をつぶそうと思い、悩んだ末にケバブ屋に入ることに。ケバブ屋は大体どこの街にも1軒はあるものですが、安いし味のハズレがないので重宝します。ここのケバブサンドも4ユーロですごいボリュームでした。

そのあと大聖堂に戻ると、ちょうどミサが終わったところだったので、中に入り写真を撮ります。ここはオルガンも有名なようで、オルガン修復の事が書かれたパネルが展示されていました。

大聖堂を出ると時刻は13時になろうとしていたので、そろそろボーヌに向けて出発することにします。中心部の道がちょっとややこしかったのですが、印刷していったGoogleマップを頼りに道を進んでいくと、それっぽいバス通りにたどり着きました。バス停の経路を見ると、多分これで合ってそうな感じだったので、そのまま進んでいきます。

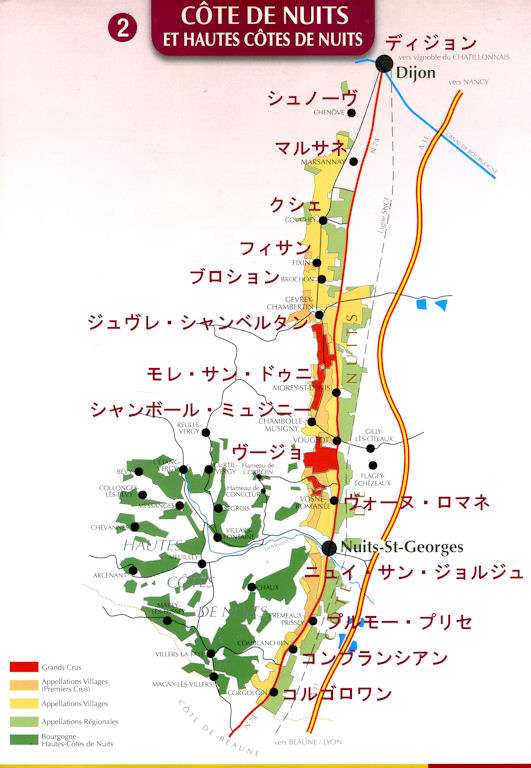

途中逆向きに走るロードバイク集団と何度もすれ違ったのですが、なにかイベントでもあったのでしょうか。私だけ逆方向に走ってるような感じだったので、若干不安になりながらも自転車をこいでいきます。すると徐々に家が少なくなり、ぶどう畑が見えてくるではありませんか!そしてブルゴーニュのコート・ド・ニュイ地区最北の地、マルサネ・ラ・コートに入ります。ここはAOCマルサネとして赤・白両方のワインを生産する地区です。

マルサネ・ラ・コートからさらに南下し、クシェに入ります。ここのワインもAOCマルサネとして生産されているようです。

クシェを通り過ぎ、いよいよフィクサンに入ります。私はこのフィクサンのワインが結構好きなので、ついに来たかーとうれしくなりました。

フィクサンを過ぎ、ブロションへ。ここはあの有名なジュヴレ・シャンベルタンの北隣にあり、一部のワインはAOCジュヴレ・シャンベルタンとして出荷されているようです。

ヴァンダンジュは一斉に行われるため、とにかく人手がたくさんいります。というわけで遠方から親戚や体験ツアーの参加者などが多数やってきている感じでした。そのため村の入り口付近には多数の車が路駐していて、非日常な雰囲気です。

そしていよいよこれからジュヴレ・シャンベルタンに入っていくわけですが、それはまた次回。

2011年4月29日 20:44

旅行 |

コメントなし

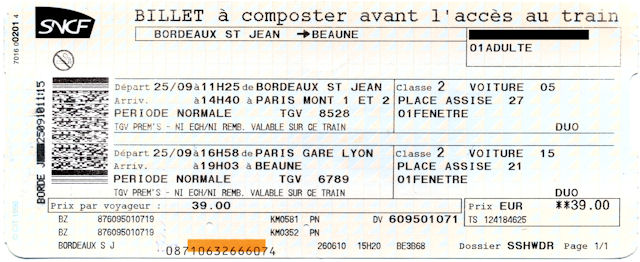

定刻の14:40より少し早く、パリ・モンパルナス駅に到着。ヨーロッパの列車は遅れるのが当たり前だと思っていたので、むしろ早く着いたことにびっくりしてしまいました。SNCFやるなぁ・・・。

パリに着いたといっても今日は乗り換えのために来ただけなので、ここからさらにTGVに乗り継ぎです。しかしパリは行き先別に駅が市内に分散していて、これから乗る列車はパリ・リヨン駅発だったので、そこまで移動しなければなりません。しかしSNCFのローカル線で駅間を簡単に移動できるわけではなく、地下鉄も乗り換えなしで結ばれているわけではないので、非常に面倒です。ただ91系統のバスに乗れば直接パリ・リヨン駅に行けることをあらかじめ調べていたので、駅を出てまずはバス停を探すことに。駅前はたくさんの人でごった返していて、一気に都会に放り出された気分です。スリが怖いので360度警戒心バリバリで歩きますが、最初駅を出て右側にあるバス停に行くと、そこは逆方向に向かうバス停でした。仕方なく再び駅に戻り左側のバスターミナルらしきところに行くと、ようやくそこに目当てのバス停を発見。しかしバス停にはなにか張り紙があり、辞書を片手に読んでみると、どうやらパレードで91系統は運行中断中のようです。なんてこったい・・・と思いながら、路線図とにらめっこして、ひとまず96系統に乗って途中で乗り換えることに。しかしその96系統も運休中で、仕方なく95系統に乗ることにして、まずは自販機で切符を買います。

ほどなくバスがやってきたので乗り込みますが、結構人が多くて、荷物の多い私はちょっと大変でした。そして乗り換えるつもりだったバス停まであと少しというところで、なにやら運転手がアナウンスをしています。何を言っているかはさっぱりわからなかったのですが、途中であわてて降りていく人もいて、これはもしかして迂回路を通っているのか、と嫌な予感がしました。あわてて次のバス停で降りたのはいいのですが、ここがどこなのか全くわかりません。近くのランドマークや通りの名前を地図で必死に探し、どうやらここがピラミッド通り沿いであることがわかりました。とにかく大荷物でじっとしてると危ないので、もうバスを乗り継ぐことはあきらめ、ここから近いところにある地下鉄のピラミッド駅をめざして歩くことにします。地下鉄はちょっと怖いのであんまり乗りたくないのですが、やむを得ません。駅がどこにあるのか探しながら歩きましたが、幸いピラミッド通り沿いに歩いて行くとすぐに見つけることができました。階段を下り、再び切符を買って自動改札を通ります。

改札から14系統のホームまでは少し距離がありました。ホームに着くとちょうど地下鉄が停車中だったので、あわてて乗車。地下鉄はほんとに周りの人との距離が近くて、異様に緊張します。特に私の真後ろに人が立っていて、その人が気になって仕方ありませんでした。14系統の地下鉄は途中の駅間がかなり長いらしく、パリ・リヨン駅までの途中駅はシャトレ駅だけでした。駅間の長いことがなおさら緊張に拍車をかけ、とにかく時間が長く感じます。しかし幸い何事もなく、パリ・リヨン駅に到着。ほんとに一時はたどり着けないかと思ったので、心からほっとしました。最初日本から切符を予約するとき、ボルドー発の列車を1本遅らせることも考えたのですが、時間の余裕を持たせておいてほんとに良かった・・・。

さて、駅に着いたは良いのですが、ここからSNCFの駅に行くのもまた一苦労で、一体どの改札から出たらいいのかちょっと悩んでしまいました。結局改札を2回通り、無事に改札を抜けることに成功。幸いまだ乗車予定の列車までは1時間ほどあるので、余裕はありました。とりあえず発車するホームを構内の案内板で探したのですが、どうやら乗る予定の列車は新しいコンコースから発車するようです。案内板には40分前がどうとかこうとか書かれていたので、これは40分前には着いておかないといけないんだと思い、コンコースとの連絡口に行ったのですが、係員に切符を見せると、後で来いとのこと。どうやら40分前から入場できる、という意味だったようです。ちょうどお腹も空いていたので軽く何か食べようと思ったのですが、ファストフード店も見あたらず、パン屋のパンも大きいものばかりだったので、仕方なくカップ式の自販機でコーヒーを買い、またカヌレをもぐもぐ。自販機はちゃんと砂糖の入ったエスプレッソを出してくれてクオリティ高いなあと思ったのですが、いかんせんカヌレが甘すぎて、何か塩気が欲しいなあと感じます。そこでたまらずすぐそばの売店でプリングルスを買いました。

そうこうしているうちに40分前になったので、ホームへと向かいます。新しいコンコースはまだ工事中で、ベンチもほとんどなく人でいっぱいだったので、こりゃあ入場制限するのも当然か、と思いました。発車まではまだしばらく時間があるので、列車の写真を撮って回ることに。

私が乗る列車の発車番線がなかなか表示されないのでやきもきしていたのですが、発車20分前になってやっと表示されました。それによると19番線の発車とのことなのですが、19番線発車の列車はなぜか2つ表示されています。一体どういうことなんだと思いましたが、どうやら行き先の違う2つの列車が途中まで連結されて走るようです(関空・紀州路快速みたいなものですね)。そこでまずは私の乗る15号車を探しつつ先頭車両まで歩いてみたいのですが、なんと15号車が2つあるではありませんか。一体どういうことなんだと混乱してしまったのですが、どうやら片方は表示が間違っていたようです。これで乗り間違えたら全然違う行き先まで連れていかれることになりかねないので、慎重にならざるをえません。とりあえず先頭車両から順番に号車表示を見ていき、前後の号車の関係からここが15号車だろうというところに乗車しました。しかしさすがに20両編成もあると、先頭車両まで歩くだけでも5分近くかかってしまうので、結構時間ぎりぎりであせりました・・・。

無事に座席も見つけ、列車は定刻に発車。ここからは約2時間の列車旅なのですが、今度は進行方向と同じ向きに座ったので、かなり楽です。

VIDEO

パリから約1時間で最初の停車駅、Montbard(モンバール)に到着します。そこからさらに40分ほど走ると次の停車駅、Dijon(ディジョン)。ディジョンはカシスリキュールやマスタードで有名な街で、ここで下車する乗客も多かったです。列車もここで分割されましたが、ほんとにこれで行き先合ってるのか、最後まで不安でした。

ディジョンから先はいよいよブルゴーニュワインの産地に入っていきます。途中、ジュヴレ・シャンベルタン、ニュイ・サン・ジョルジュなど、ワイン好きにはたまらない産地名の書かれた駅を通過していきます。途中でぶどう畑が見えましたが、ボルドーとはぶどうの植え方が違うように見えました。そしていよいよ列車は目的地、Beaune(ボーヌ)に到着。ここまであわせて5時間以上の列車旅でしたが、インターネットでの早期予約による特別価格とはいえ、これだけ乗って39ユーロ(約4,500円)というのは破格だなぁと思いました。飛行機との競争が激しいとはいえ、日本の新幹線が高く感じて仕方ありません。

ボーヌはブルゴーニュワインの中心地ということもあり、私以外に降りる人もそれなりにいました。もう夜の7時を回っていたので、早々にホテルへと向かいます。

駅は街の中心部から1kmほど離れているので、まずは歩いて中心部を目指します。城壁の間を通り抜け、街の中心部へ。途中ずっと石畳なので、スーツケースを転がすのが大変で仕方ありませんでした。中心部の観光名所が立ち並ぶ一角にようやく今日泊まるホテルを発見し、チェックインを済ませます。部屋は3階の一番奥だったのですが、このホテルにはエレベーターがないのでスーツケースを上げるのに一苦労しました。部屋はそこそこきれいで冷蔵庫もあり、悪くない感じです。ただフロントから離れているせいか部屋で無線LANの電波が全然入らないので、ネットをするときだけはロビーまで行かないとだめな様子。

もう20時前になっていたので、まずはとにかく晩ご飯を食べなければということで、フロントに行きおすすめのレストランを聞きます。そこでお店を2軒教えてもらったのですが、ちょうど今は混み合う時間帯だから入れないかもしれないとのこと。とりあえずそのうちの1軒に行ってみたのですが、やはり一杯で断られてしまいました。そしてもう1軒の方もやはり一杯。中心部のレストランは外から見る限りどこも一杯のようで、まさかこんなにレストラン選びに困るとは思ってもみませんでした。街が小さい割に、観光客や時期的にぶどうの収穫を手伝いに来た人が多いのかもしれません。

仕方がないので店先のメニューをチェックしつつ、元来た駅の方面へと歩いて行きます。しかし途中で雨が降り出してきて、これは早く店を決めないとやばい、と焦ってきました。幸いたまたま通りかかったレストランでお客さんが出てくるのを発見し、すかさずそのお店、マドレーヌ広場前のLe Belena に入ることに。少し悩んでMenu Bourguignonという定食を注文しました。

ブルゴーニュワインのおいしさにも目覚め、値段も36.8ユーロ(約4,200円)とそれほど高くなかったので満足でした。カードで支払い、店を出るとめちゃめちゃ寒い!凍えそうになりながら早足でホテルに戻ります。ボルドーとのあまりの気候の違いにびっくりしました。ホテルに戻り、ロビーでしばらくネットにつないでから、11時には就寝・・・。

翌日はブルゴーニュのワイン畑を自転車でめぐりますが、それはまた次回。

2011年4月13日 22:00

旅行 |

コメントなし

なんだか夜中は外が騒がしかったのであんまり熟睡できないまま7時前に起床。ネットで調べ物したりシャワー浴びたりしているうちに8:30になったのでホテルを出ることにします。まずボルドーで日本人の方がやっているというワインショップを探してみたのですが、見つけられなかったので、あきらめて朝ご飯を食べるところを探すことに。大劇場すぐ横にあるテイクアウトも出来るカフェで、カフェオレとアーモンドのパンのセット 2.6ユーロ(約300円)を購入。パンはアマレットの香り(杏仁豆腐みたいな感じ)がしてなかなかおいしかったです。

それから別のパン屋さんに行き、おみやげにボルドー名物のカヌレを2つ購入。ピーマンみたいな形をした焼き菓子で、1個1.6ユーロでした。その後歩いて昨日も訪れたサンタンドレ大聖堂方面に向かいます。

その後、地図で見て気になっていた 、カンコンス広場西側の三角地帯の真ん中に行ってみることに。するとそこにはCentre Commercial Les Grands Hommesというショッピングセンターがありました。中に入るとすぐカヌレ専門店のようなお店があり、普通のカヌレからすごく小さなカヌレ、そしてカヌレの焼き型まで、様々なカヌレ関連商品が売られています。カヌレはさっき買ったところでしたが、ここでもトラディショナル・カヌレというものを2つ買うことに。

それからマグナムという有名なワイン専門店に行き、おみやげのワインを選びます。いろいろ悩んでいると店員の男性がやってきて話しかけられ、ちょっとわたわた。メドックのワインを探していることを伝え、ワインを指さしてたどたどしいフランス語で”Cépage?”(ブドウ品種の割合のこと)と聞くと、ちょっと難しい顔をされてしまったので、申し訳ないことをしたかな・・・と思ったり。そりゃすべてのワインのセパージュなんて覚えてるわけがないよなぁ。結局AOCサンテステフのワインを24ユーロ(約2,700円)で購入しました。お店には途中で日本人老夫婦も来ていたので、日本人観光客がよく立ち寄るスポットなのかもしれません。昔は日本人の店員さんもいたそうで、その頃に来たかったですね(その方が独立してやっているお店を、朝探していたのです)。

まだ時間があったので、ホテル近くの本屋へ。街の普通の本屋なのですが、とにかく日本のマンガの品揃えに圧倒されました。結構日本で発売されて間もないマンガも目立つ中、キャプテン翼の単行本が異彩を放っています。しかし単行本は多いですが、欲しかったマンガ情報誌はあんまり置いてませんでした。もしかしたら違うコーナーにあったのだろうか・・・。マンガコーナーでは熱心に品定めをする少女の姿もあり、人気があるんだなぁと改めて感じました。とりあえず買う物がなかったので入った入り口から外に出ようとすると、進入禁止のマークが。どうやら出口はレジのあるところ1カ所だけのようで、何も買ってないとすごく出にくかったです。

そしてホテルに戻り、支度をしてチェックアウト。トラムを乗り継いでボルドー・サン・ジャン駅に向かいますが、少しトラムが遅れているようで乗降客が多く、間に合うのかちょっと心配になってしまいました。幸い予定の10分前には駅に到着し、ここでフランス国鉄に乗り換えです。座席指定なので必要かどうかはわからなかったのですが、とりあえず駅入り口の刻印機に切符を通してから入場。

ほどなく列車が入線し、車内へ。長距離移動者が多いのか、とにかく大荷物を抱えた人が多くて、車内の移動も一苦労です。列車内の座席は結構埋まっている感じで、20両もあるのにすごいなぁと感心。初めてのTGV乗車ということもあって、もうテンションが上がりまくりです。列車はほぼ定刻に発車し、結構なスピードで飛ばしていきます。このあたりはTGVの最高速度は出していないと思うのですが、それでも200kmほど出しているようで、ものすごく速く感じました。

発車してしばらくすると、ぶどう畑が見えてきます。ボルドーともお別れかあと思いながら、ぼんやり景色を眺めていましたが、なかなか車掌さんが検札にやってきません。ほんとにこの切符で大丈夫なのか不安なので早く来て欲しいのになあと思いつつ、結局検札に来たのは1時間以上経ってからでした。ちなみに乗ってから気づいたのですが、フランスの列車って左側通行なんですね。車もトラムも右側通行だったのに、列車だけ左って変わってるなぁ。

だんだん景色に変化がなくなってきて、眺めているのにも飽きたので本を読んで過ごします。途中で風車が見えたので、思わずパシャリ。

まさかとは思ったのですが、結局パリに着くまでの約3時間、途中駅は全くなくノンストップでした。パリまでは600kmほどあるはずなので、東京-大阪間をノンストップで走る感じなわけですから、改めてすごいなあと実感。

パリからは列車を乗り継いでブルゴーニュに向かうのですが、それはまた次回。

2011年4月10日 00:17

旅行 |

コメントなし

観光案内所前にはすでにツアー参加者とおぼしき人たちがたくさん集まっていたので、すぐそれとわかりました。今回参加するツアーは”CHATEAUX & TERROIRS, the great Bordeaux vineyards “という日替わりでボルドー周辺のワイン畑を巡る半日ツアーで、今日の行き先は貴腐ワインで有名なソーテルヌとグラーヴです。出発時刻3分前ぐらいにツアーバスへと案内され、バスに乗車。参加者は全部で50人ぐらいで、中には日本人の姿もありました。ボルドーの街では全然日本人を見かけなかったのでちょっと意外でしたが、参加者の日本人老夫婦を見ていると、自分もリタイヤしてから旅行に行けるようになれてたらいいなあとちょっと思ったり。

ツアー参加者で満席のバスは、ほどなくして発車。道中、ガイドのおばさんがフランス語と英語の両方で案内をしてくれるのですが、この人の英語がなまってるのか何なのかとにかく聞き取りづらくて、途中で眠くなってうとうとしてしまいました。バスはしばらく高速道路をひた走り、インターを出るとそこはソーテルヌ地区のバルサック村でした。ここからは家々をかすめるような細い道を通っていきますが、田舎ながらもおしゃれな家が多いのが印象的でした。途中、2級シャトーであるシャトー・ド・ミラの前で少し停車し、しばしガイドさんの説明を聞きます。そして出発から1時間弱で目的地であるシャトー・グラヴァスに到着。シャトーの前では案内役の女性が出迎えてくれました。ここでバスを降り、シャトーへと向かいます。

まずは建物の前で案内役の女性による説明を聞きます。しかし外は日がかげってきて肌寒く、早く中に入りたくて仕方ありませんでした。そしてやっと中に入り、引き続き説明を聞くことに。正直言ってあんまり内容はわかりませんでしたが、ソーテルヌのことや、貴腐ワインの事を話していたようでした。その後ワインセラーの案内があり、それが終わるといよいよ待ちに待った試飲です!

おいしかったのでおみやげのワインを買おうかどうしようか悩んだのですが、やっぱりまだ荷物を増やしたくなかったので買うのはやめました。シャトーの外に出てぶどう畑を見ることにしたのですが、よく見ると緑色のぶどうの粒がところどころ紫色になっています。こ、これがもしかして貴腐化したぶどうなのか!?と思わずテンションが上がりました。表面が灰色カビに覆われているので若干躊躇しましたが、物は試しと地面に落ちた比較的きれいな粒を一粒食べてみると、これがもう甘いのなんの!まるで干しぶどうを食べているような濃厚な甘みが口いっぱいに広がりました。そりゃあこんなぶどうでワイン作ったら極甘口になるわけだ・・・と納得しました。

バスに戻り、今度は別のシャトーへと向かいます。このすぐ近くに1級シャトーのシャトー・クリマンがあるというような説明を聞きながら、途中の風景を写真と動画で撮ったりしていました。今回のツアーの行き先がソーテルヌとグラーヴということで、違う2つの産地に行くのかと思っていたのですが、ソーテルヌ自体がグラーヴ地区に囲まれているので、次のシャトーも比較的近くにありました。

VIDEO

そして次の目的地である、シャトー・カストルに到着。ここは赤白ワイン両方を作っているシャトーでした。醸造タンクも大きく、それなりの規模で生産しているようです。

シャトーの男性による説明と質疑応答がここではなされたのですが、これがかなり長時間に及んで、あんまり話の内容がわからない私にはちょっとばかり退屈でした。ただ良くはわかりませんでしたがちょっとだけ日本の事を話していたのと、カリフォルニアワインを嫌っていることだけはよくわかりました(笑)。質疑応答も特にそこを突っ込まれていましたが、それだけ自分の作るワインに誇りを持っているということなのかもしれません。

ここでの説明が終わるとみんなセラーの方へと向かっていったのですが、日本人女性とおぼしき2人組が交互に写真を撮っていたので、声をかけて一枚撮ってあげることに。ついでにガイドさんの英語の説明がわかったかどうか聞いたのですが、やっぱりよくわからなかったとのことでした。そしてセラーに移動しここでもしばし説明を受けます。

その後ようやく試飲開始。まずは白ワイン、シャトー・ド・カストル2008をいただきましたが、まだ若いだけあってデイリーワインになりそうな飲みやすいワインでした。、その後同じ生産者が作っている赤ワイン、シャトー・ロシュ・ラランド2005をいただきます。これは価格帯も少し上のようで、味はいかにもグラーヴっぽい、草とか皮のような香りを少し感じました。試飲会場では案内役の人とツアー参加者とが熱い議論を交わしていましたが、私は外に出てワイン畑を見てみることにします。

シャトー見学も終わり、再びバスに乗ってボルドーへと戻ります。しかし途中すごい雨が降り出し、市内に入る道もかなり渋滞していました。が、幸いバスが着く頃には雨も上がっており、ほっと一安心。もう18:30を過ぎていましたが、まだまだ外は明るかったので、しばらくあたりを散策してみることにします。

まだ夕食を食べるには早かったので、しばらくトラム路線を乗りつぶしてみることにします。まずはC線に乗り、Porte de Bourgogne電停へ。ここでA線に乗り換え、ガロンヌ川を渡って東側へと向かいます。だんだんと郊外の景色になっていき、途中小高い丘をぐるっと迂回するように上っていきます。A線は途中で行き先が2方向に分かれるのですが、まずは南側の終点、Floirac Dravemont電停へ。あたりには団地や高層マンションが建ち並び、典型的な住宅街という感じでした。

その後分岐点に戻り、今度は北側の終点、La Gardette Bassens Carbon-Blanc電停へ。名前が長いのは、たぶん3つの地名をくっつけているからだと思います(西中島南方みたいなものでしょうか)。こちらはまだ高層の建物も少なく、開発途上な印象を受けました。

ここからバスを乗り継げば、ガロンヌ川対岸にあるトラムB線の電停まで行けるかなと思ったのですが、どうも目当てのバスはしばらくなさそうです。歩いて橋を渡ることも考えたのですが、自動車用の吊り橋なので高いところを走っており、歩いて渡るのはとても大変そうだということがわかり断念。結局そのままトラムに乗って帰ることにしましたが、目の前でトラムが行ってしまったり、その次のトラムが途中止まりだったりして、なんだかんだしているうちにホテルに帰り着いたときにはもう21時前になっていました。

ホテルのフロントで地図を見せながら、昨日行ったFernandよりリーズナブルなレストランがないかどうか聞いたのですが、特におすすめはないからこのエリアに行ってみろと言われ、とりあえずそのエリアであるサン・レミ通り沿いに行ってみることに。

サン・レミ通りにはたくさんのレストランがあり、どこに入るか悩んでしまいました。とりあえず直感でここなら良さそう!と思ったLes Provinces というお店へ。店に入ると愛想の良い店員さんがテーブルまで案内してくれ、ほっと一息。席に着くとまずはメニューと辞書をにらめっこしながら注文する物を決めていきます。まずアペリティフにはLillet rougeを、そしてあとは定食と1/4リットルの赤ワインを注文することに。あと水はミネラルウォーターは高いということが前日の経験でわかっていたので、carafe d’eau(こう言うと水道水が出てくる)を頼みました。

アペリティフを飲み終わり、さて、ワインを飲もうと思ったのですが、テーブルの上には大小2つのグラスがあります。どちらかはワイン用、どちらかは水用だと思うのですが、さてどっちがどっちだろう、と思い隣のテーブルを参考にしてみることに。すると隣のテーブルの夫婦は、二人ともワインと水のグラスが逆ではありませんか。これじゃあ何の参考にもならないよ!と思い、仕方なく大きい方のグラスにワインを入れることにしました。

ほんとはデザートの時にコーヒーを飲みたかったのですが、頼んだコーヒーが出てきたのはデザートを食べ終わった後でした。エスプレッソサイズのコーヒーを飲み干し、お会計をすると26ユーロ(約3,000円)とのこと。前日の半分以下で済んだ上に、店員さんもとてもサービスが良かったので、チップに2ユーロ置くと店員さんも喜んでいました。

店を出るともう11時になっていたので、あわててホテルに戻ります。ちょっとふらふらしてはいましたが、なんとか無事に部屋へ。そのあとはもうばたんきゅーでした。

明日はパリ経由でブルゴーニュへと向かうのですが、それはまた次回。

2011年3月21日 11:13

旅行 |

コメントなし

7:00に目覚ましをかけていたのですが、6:30頃目が覚めたので起き出してシャワーを浴びます。しかし服を洗濯したりいろいろしているうちに8:30になってしまいました。ホテルでの朝食は予約していなかったので、身支度を済ませて外に出ることに。

外は地面が濡れていたので、どうやら夜のうちに雨が降ったようです。けれども晴れ間が見えてきており、どうやら天気は悪くなさそうだったので一安心。とりあえず朝食を取るカフェを探してカンコンス広場周辺をうろうろします。

カンコンス広場周辺は、思ったよりもカフェらしきものが少なくてどうしようかと思ったのですが、とりあえず目に付いた観光案内所近くのCafe Napoleon 3というお店に入ることに。しかし朝の時間帯はメニューがないようで、何を頼んだらいいのか店員さん相手に四苦八苦してしまいました。とりあえずパンとカフェ・オ・レをなんとか注文し、ほっと一息。

カフェ・オ・レは日本でおなじみの最初からミルクが入っているものとは違い、エスプレッソに自分でミルクを入れるタイプでしたが、量も多くておいしかったです。パンはバゲットタイプで、固いので食べるのに手こずりましたがこちらもなかなかのお味でした。6.5ユーロ(約750円)と結構高かったですが、居心地も良かったですし仕方ありません。

その後すぐ近くの観光案内所に行き、あらかじめネットで予約していた、今日午後から参加するツアーのチケットを引き替えます。ついでにバスの路線図をもらおうと思ったのですが、それはここでは扱ってないのでTBC(市内交通)の案内所に行けとのこと。すぐ近くだったのでそちらに向かい、路線図と一日乗車券を購入しました。

とりあえずトラムC線に乗り、SNCF(フランス国鉄)のボルドー・サン・ジャン駅に向かうことにします。しかしさっきまであんなに晴れていたのに、途中からすごい雨!こんな雨の中下車するのはいやだったので、そのまま南方面の終点・Terres Neuves電停に向かうことに。途中SNCFの線路を跨線橋で超える箇所があり、思わず身を乗り出して見てしまいました。

終点で降りたはいいものの、特に周りになにもなさそうだったので、そのまま折り返しのトラムに乗り、今度こそサン・ジャン駅に向かいます。ここはさすがにSNCFとの乗換駅だけあって、乗降客が多かったです。サン・ジャン駅構内に入ると、ヨーロッパのターミナル駅らしい巨大なアーチ屋根が目に飛び込んできました。

今日サン・ジャン駅に来たのはネットで購入した明日乗る列車の切符を券売機で発券するためだったので、まずは券売機を探します。見つかった券売機に、決済で使ったクレジットカードを入れて暗証番号を入力し発券完了。そしてその場で発券された切符を確認していると、いつの間にか警察官が目の前にやってきてパスポートを見せろと声をかけられます。しかしパスポートはズボンの内側の貴重品入れに入っていて取り出すのが大変なので、ダメ元でコピーじゃだめかとコピーを見せたところ、入国のスタンプを確認したいからとにかくパスポート本体を見せろとのこと。そうこうしてるうちに他の警官が2人もやってきて、なにやらものものしい雰囲気になってきました。別に悪いことはしてないのにこれからどうなるんだろうとどきどきしながら、ズボンの後ろからがさごそとパスポートを取り出して見せると、日本人だぞ、みたいなことを警官同士で話した後、ありがとうとパスポートを返してもらってやっと開放されました。一体俺が何をしたっていうんだー!と思いましたが、そんなあやしいやつに見えたんだろうか・・・。

そして取り出したパスポートをしまうのがまた大変で、いったんトイレにでも入ろうと思ったのですが、駅のトイレは有料だったのでめんどくさくなり断念。結局人気の少ないところでしまいましたが、どうにも落ち着きません。まあ気にしてもしょうがないのであきらめて、列車の写真を何枚か撮って駅を後にすることにしました。

再びトラムC線に乗り、Porte de Bourgogne電停でA線に乗り換えて、さらにHôtel de Ville電停でB線に乗り換えます。

B線のトラムは途中、醸造学部のあるボルドー大学の敷地内を通っていきます。大学といってもかなり広大なため、学内移動のために乗ってくる学生らしき人の姿もありました。30分弱ほどトラムに揺られ、ようやく終点のPessac Centre電停に到着。ワイン好きな方なら、AOCペサック・レオニャンのペサックだと言えばピンと来るでしょうか。といっても電停の周りはボルドー郊外にあるごく普通の街という雰囲気でした。

ここからは4番のバスに乗ります。5停先のParc Haut Brion停留所で下車するつもりだったのですが、途中車内検札があり、ちょっとどきどきしましたが問題なくパス。下車後はしばらく道なりに歩いていましたが、あんなに晴れていたのに急に曇りだし、とうとう雨が降ってきてしまいました。

停留所の名前からわかるかもしれませんが、ここで下車したのは1級シャトーであるシャトー・オー・ブリオンを見るためです。もともとここもシャトー見学をしたかったのですがあいにく工事中で、道路向かいにある同じ所有者のシャトー・ラ・ミッション・オー・ブリオンも、予約がいっぱいのようで断られてしまいました。なので畑だけ見ていくことに。しかしバス停から入り口が結構遠くて、結局隣のSembat停留所の方が近かったです。

このあたりのAOCはペサック・レオニャンですが、ここはAOCグラーヴの一部地域が独立したものです。グラーヴ(小石)という言葉から連想するとおり、シャトー・オー・ブリオンの畑も茶色い石ころだらけで、水はけはとても良さそうな感じ。このあたり、ほとんど歩いてる人もいなかったのですが、どこからかやってきた日本人夫婦が写真を撮って、いつの間にか去っていきました。あの人達はどうやってここまでやってきたのだろう・・・。

そして再び4番のバスに乗り、ガンベッタ広場で下車。いったんホテルに戻り、パスポートをきちんとしまい直してから再びカンコンス広場の観光案内所に向かいます。

このあとはバスツアーに参加して貴腐ワインで有名なソーテルヌ、バルサックに向かいますが、それはまた次回。

2011年2月26日 00:45

旅行 |

コメントなし

先日京都に行って、いろんな庭の写真を撮ってきました。

2011年1月23日 01:12

旅行 |

コメントなし

直った自転車で再び走り出し、サンテステフ中心部から西に少し行ったところにあるシャトー・カロン・セギュール へ。ここはハートマークのラベルが人気で、日本でも良くプレゼントに使われることで有名なシャトーです。しかしワインのタイプとしてはかなり本格派で、良い意味で決して飲みやすいワインではありません。

カロン・セギュールもざっと見たので、そろそろポイヤックに戻ることにします。しかし自転車漕いでも漕いでも全然見覚えのある場所に着きません。いくらなんでもおかしいなあと思っていたら、どうやら道を思いっきり間違えていたようで、南に行くところを西に進んでいたようです・・・。ただでさえいつチェーンが外れてもおかしくない自転車をだましだまし漕いでいただけに、これは痛いロスでした。途中でD204号線を発見し、ポイヤック方面の標識を見つけて事なきを得たのですが、結局20分ぐらい走り回ったおかげでもうすっかり汗だくです。喉が渇いて無性にコーラが飲みたかったのですが、自販機どころかお店すらないので、我慢我慢。

しばらく走っているとD2号線に入り、やっと見覚えのあるシャトー・コス・デストゥルネルが見えてきました。ここは2級シャトーですが、サンテステフには1級シャトーがないので、ある意味サンテステフで一番のシャトーと言えるでしょう。立地的にも1級のシャトー・ラフィット・ロートシルトのすぐ隣にあります。

そのままD2号線を南下していくと、ワイン関連のおみやげ物屋の前に自販機を発見!1ユーロ入れて缶のコーラを買いましたが、めちゃくちゃうまく感じました。お店も気になったのですが、今荷物を増やすのは嫌だったので立ち寄らずに離脱。しばらく走ると、やっとポイヤック中心部の見覚えある景色が見えてきます。ここでスーパーを発見したので、缶入りの栄養ドリンクを買ったのですが、なぜか途中で店員さんにカバンを開けるよう促されました。まあこんな街のスーパーで東洋人がふらっと入ってきたら警戒するのもわからなくはないですが、気分悪いなぁ・・・。その後ジロンド川沿いに出てみます。

まだしばらく時間があったのでどうしようか考えた末、自転車でもう少し南下してみることに。もう自転車のライフは0よ!という状態だったのですが、もっといろんなシャトーを見てみたい気持ちの方が勝ちました。まずは午前中見学したピション・バロンとピション・ラランドへ向かい、さらに南下していきます。

そろそろいい時間になってきたので、ポイヤックに戻り自転車を返すことにします。その後近くにあったカルフールに入りましたが、ワイン売り場にはなんとブルゴーニュもありました。しかしやはりボルドーの扱いは別格でしたね。AOCサンテステフが1本10ユーロぐらいと安かったので思わず買いそうになりましたが、ワインは翌日買うと決めていたのでやめておきます。あと日本では無くなってしまったコカ・コーラ ライトがまだまだ健在だったですが、レモン味なんてものもあったので興味本位で購入。1本60セント(約70円)と安売りされていましたが、味はうまくもなくまずくもなく・・・という感じでした。これならペプシツイストの方がうまいですね。

そしてカルフールを出てバス停へ。ポイヤック中心部のバス停がいまいち良くわからなかったので、Bages(バージュ)まで戻ります。まだ時間が少しあったので、バス停すぐ横に広がるシャトー・ランシュ・バージュの写真を撮りつつ待つことに。

時間になってもなかなかバスが来ないのでやきもきしていたのですが、やっと来たバスに乗り込むと運転手は女性でした。そして運転してる間ずっと乗客の女性としゃべっているので、ちょっとひやひや・・・。このへん日本と違っておおらかですねー。乗客は時間帯もあってか小学生ぐらいの子供が多かったです。途中、バス停から乗ってきた乗客となにやらもめたりしてかなり時間をロスしましたが、30分少々でMargaux Le Chateauバス停に到着。

Margaux Le Chateauのシャトーとは言うまでもなく、シャトー・マルゴーのことです。シャトーまでの道のりがいまいちわからなかったのですが、とりあえず東に向かって歩いてみることに。

途中墓地の横を通り、ほんとにこの道であってるんだろうかと悩みながら歩くこと約5分、前方に並木道が見えてきます。と同時に観光バスがやってきて大量の観光客が降りてきました。どうやらここが目的のシャトー・マルゴーで間違いないようです。それにしてもなんとタイミングの悪いこと・・・。一通り撮影大会が終わるのをやりすごしながら写真を撮っていきました。

写真を撮り終え、特にすることも無くなったのでバス停へと戻ります。まだ次のバスまで時間があったので、マルゴー中心部のバス停まで歩くことにしました。このあたりはワイン関連のおみやげ物屋が比較的多かったです。バス停に着き、バスを待つことにしますが、まあ予想通りというか何というか、待てど暮らせどバスが来ません。わかってはいてもやはりバスが来ないと不安になるものです。結局15分ほどたってようやくバスが到着。

バスは最初快調に飛ばしていたのですが、ボルドー市内に入ってすぐ異変が起こります。なにやらロータリーから続く道が封鎖されているらしく、パトカーが止まっているではありませんか。うわ、これどうなるんだろうと思っていたら、バスの運転手はバスを止めてドアを開け、なにやら警官と話し合っています。そして結論が出たのがドアを閉め、ロータリーの別の道を進み始めます。そして何事もなかったかのように封鎖路の終点にたどり着き、元の道に無事復帰。このあたりの臨機応変さはさすがだなーと感じましたね。

そして無事にLes Aubiers電停に到着。ここからトラムに乗ってカンコンス広場まで戻り、一旦ホテルに帰ることにします。そしてフロントで部屋の番号を告げて鍵を受け取ろうとすると、なぜか私の部屋に電話をしています。どうやら部屋にいる連れを呼んでほしいと思われたみたいですね。当然ながら誰も出ないので、誰も出ないよ、という顔をされたのですが、もう一度説明してやっと鍵を受け取ることができました。やれやれ・・・。

部屋に戻り一旦荷物を整理して再びフロントへ。もう20時前になっていたので晩ご飯におすすめのレストランを聞くと、Fernand というお店を紹介されたのでそこに行くことにします。ホテルから歩いて10分少々でお店に到着し、案内されたテラス席につきます。ちょっと店構え的に高そうだなあという感じでしたが、さすがに店員さんはとても愛想が良くて居心地は悪くありませんでした。何を食べるかはいろいろ悩んだのですが、単品で頼むのはめんどくさいので、31.9ユーロのLe menu bistrotというセットメニューを注文します。

そろそろ日が暮れてきてテラス席が寒くなってきたので、ハロゲンヒーターがつけられました。そのせいでこれ以降の写真はちょっと色合いがおかしくなっていますがご容赦を。

というわけで料理的には大満足でしたが、お値段の方もさすがに54.3ユーロ(約6,300円)とかなりの額になりました。おいしかったから良いけど明日はもうちょっと節約しよう・・・と思いながらお店を後に。

さすがにハーフボトルを開けたこともあって、もうふらふらでした。時刻も22時を回っていたので何とか意識を保ちながら足早にホテルに戻ります。やっとこさホテルに帰り着き、着替えたりしているともう23時前になっていました。初日から自転車で走り回ってもうくたくただったので、あっという間に夢の中へ・・・。

翌日はトラムを乗り回したり、貴腐ワインのシャトー見学をしたりするのですが、それはまた次回。

2010年12月28日 23:18

旅行 |

コメント 4

いつも海外旅行二日目は時差ぼけのせいで早く目が覚めてしまうのですが、今回もご多分に漏れず4時頃に目が覚めました。しかしさすがに早すぎるのでもう少しだけ横になり、5時過ぎに起床。そして大変な事に気づいてしまいます・・・。なんと部屋の鍵がどこにも見あたらないのです!あわてて部屋中を探し回ったのですがどこにもありません。この部屋の鍵はパンチカードみたいな穴の空いたカードになっていて、鍵穴に差し込んだままドアの取っ手を下げるとドアが開く方式になっていたのですが、そういえば最初この部屋に入ったときに、鍵を抜いた記憶がないなあと夜中起きたときに気づいて嫌な予感がしていたのです。しかしとりあえず気持ちを落ち着かせなければと思い、まずはシャワーを浴びることに。その後フロントに電話し、つたない英語で鍵が見あたらないのだがそちらで保管されていないかと聞くと、どうやら預かってくれているようでほっと一安心。しかし英語力に自信がないので、身支度をしてフロントに行くと、鍵はここにあるよ、と見せてくれました。とにかく最大限の感謝を述べてホテルを出ます。ほんとに鍵無くしてたらどうしようかと思った・・・。

時刻は6:30だったのですが、ゴミ収集している作業員がいる他は人通りもなく、外は真っ暗でした。サマータイムの関係で朝は1時間早いのですが、それにしても真夜中のようで変な気分です。まずはホテル近くのGambetta(ガンベッタ)電停に行き、トラムB線に乗ってQuinconces(カンコンス)電停に向かうことにします。まず券売機で切符を買おうと思ったのですが、最初使い方がよくわからず、そうこうしているうちにトラムが行ってしまいました。券売機には丸い出っ張りが付いていて、これを回して操作するということに最初気づかなかったのが原因だったのですが、なんでタッチパネルとかにしなかったんでしょう・・・。

次のトラムは10分以上待たないと来ないようだったので、あきらめてカンコンス広場まで歩くことにします。昨日はあんなにたくさんの人が歩いていた大通りが、嘘のように静まりかえっていました。

カンコンス広場までは歩いて10分もかからない距離でした。ここからトラムC線に乗って終点のLes Aubiers電停に向かうのですが、まだトラムが来るにはしばらく時間があります。というわけで電停でトラムを待っていると、新聞配達のお兄さんが新聞を1部くれました。急なことでびっくりしたのですが、どうやらDirect Bordeaux 7という無料日刊紙のようです。といっても24ページのタブロイド判でなかなか立派なもので、こんなのが毎日無料で配られてるなんてすごいなあ・・・。フランス語はさっぱりわからないので写真だけ眺めているとトラムがやってきたので、乗り込むことにします。

まだまだあたりは真っ暗でしたが、乗客はそれなりにいました。約20分でLes Aubiers電停に到着し、まずはどこかで朝ご飯を調達したかったのですが、あたりにお店っぽいものが見あたらず断念。

ここからは705番のバスに乗り、ボルドー郊外のポイヤック村を目指します。以前はカンコンス広場からバスが出ていたようなのですが、トラムが延伸したためかLes Aubiers電停の一個手前のPlace Ravezies電停発着になっていました。Place Raveziesから乗っても良かったのですが、バス停の位置がいまいちよくわからなかったのでパス。Les Aubiers電停のすぐ横にはバスターミナルがあったのですが、705番のバス停はそこではなく、すこし線路を戻った道路沿いにありました。7:33発の予定だったのですが、なかなかバスが来ない上に、先に706番のバスが来たりしてちょっとどきどきします。なんせこのバスの次の便は3時間後なので、絶対に乗り遅れるわけにはいかないのです。結局5分以上遅れてやっとバスがやってきたので、まずは運転手に行き先を告げて切符を買います。9.2ユーロって高いなあと思いましたが、目的地までは1時間ちょっとかかるので仕方ありません。

バスに乗るころには空もやっと明るくなってきて、晴れ間も見えてきました。そして郊外に出るといよいよブドウ畑が見えてきます!しばらく道路沿いの景色をかじりつくように見ていました。

乗客は最初ほとんどいなかったのですが、途中で小学生たちがちらほら乗ってきて、賑やかになってきました。この路線は通学路線的な使われ方をされているようですね。バスは途中マルゴー、サン・ジュリアンと有名なワイン産地を通過していき、いよいよポイヤックへと入っていきます。私はポイヤックの入り口にある、Pauillac St. Lambertバス停で降りるつもりだったのですが、車内に降車ボタンが見あたらないのできっと運転手さんが止めてくれるんだろうと思っていたら、なんとそのまま通過してしまうではありませんか!あわてて運転手さんのところに行き、アピールするとなんで言ってくれなかったんだ的なそぶりをされましたが、なんとか次のバス停で降ろしてくれました。仕方ないので1つ前のバス停までとぼとぼと歩いて引き返すことに。戻る途中にもブドウ畑が広がっていたので、写真を撮ったりしながら戻ります。しかしバスに乗っている間は晴れていたのに、なんだか曇り空になってきました。

そして9:15頃に今日最初の目的地、シャトー・ピション・ロングヴィル(ピション・バロン)に到着。ここはポイヤックにある2級シャトーで、2級とは言え日本で買えば1本1万円以上は確実にするようなワインを作っているシャトーです。あらかじめ旅行の数週間前に日本から見学希望のメールをいろんなシャトーに送っていたのですが、1級シャトーにはことごとく断られてしまい、最終的にOKしてくれたのがここでした。9:30から案内してもらうことになっていたのでまだ時間には少し早かったのですが、案内所に入ると早速案内してくれるようだったので、案内係の女性について外に出ます。案内してくれた方は結構若かったのですが、すごく説明が一生懸命で、とても好感がもてました。他にも見学希望の方がいると思ったのですが、どうやら私一人だけのようです。

まずはシャトーの概略の説明をうけ、ぶどう畑へ。ここではカベルネ・ソーヴィニヨンとメルロー、プティ・ヴェルドという3種類のぶどうを栽培しているけども、それぞれ好む土壌の性質が違う、ということを説明してくれました(カベルネ・ソーヴィニヨンのほうが乾燥した土壌を好むそうです)。またぶどう畑の畝の端にはバラが植えてあるのですが、これはなにか異変が起こったときに真っ先にバラが枯れることで異常を知らせるという、カナリア的な役割があるそうです。これは知らなかったのでへぇー!と思いました。といっても私も英語がそんなに理解できるわけではないので、わからなかったことも多かったです。とにかく1対1だったので、しきりになにか質問はないですか?と聞いてくれるので、何を聞いていいやら・・・と悩みっぱなしでした。

その後、シャトーの脇にある建物へと案内されます。まずは瓶詰めの設備を見た後、ステンレスタンクの並ぶエリアへと向かいました。

その後貯蔵樽の並ぶカーヴへと案内されます。新旧2つのカーヴがありましたが、空調管理されておりとても近代的な雰囲気でした。新しい方のカーヴはシャトー前の池の真下にあったのですが、これはおそらく湿度の維持のためではないかと思われます。また樽はすべてフレンチ・オーク製で、複数のメーカーから購入しているとのことでした。

新しい方のカーヴでは、スーティラージュ(澱引き)の作業を見せてもらえました。ワインは樽に貯蔵していると底の方に澱(おり)がたまってくるので、定期的に上澄みを取り出して別の樽に移す作業をしています。底に近づいてくると、グラスに入れたワインをろうそくにかざして澱の具合を見て、ワインを止める瞬間を注意深く決定するのです。今でもろうそくを使って作業をしているのがとても印象的でした。

またスーティラージュの終わった樽は洗浄して再び使用するのですが、洗浄は湯気の力を利用して行っているのが面白かったです。その後シャトーのボトルコレクションを見せてもらいましたが、70年以上前のボトルがあったりして興奮しました。なんでも100年以上前のワインもコレクションされているそうです。

一通りの見学が終わり、いよいよ待ちに待った試飲です!試飲は3種類で、まずは同じオーナーの別のシャトーのワイン(名前を忘れましたが2006年もの)、そしてセカンドワインのトゥーレル・ド・ロングヴィル2006、そして最後にシャトー・ピション・ロングヴィル2004という順番でした。試飲の仕方がわからなかったのですが、まず最初に案内してくれた人がワインの状態をチェックするため、先に試飲してくれたのでそれを見てやり方を学ぶことに。まず色を見て、それから香りをかいで、そして口に含むのですが、このとき空気に触れさせるためにグラスもテーブルの上で激しく回しますし、口に含んでからも意外と大きな音を立ててすするというか、攪拌させていたのでちょっとびっくりしました。そして最後に容器に吐き出します。別に飲んでも良いとは言われましたが、3種類全部飲んだら味がわからなくなりそうだったので、飲みつつ吐き出すというような感じで進めていきました。しかし口の中で空気を含ませるのが意外と難しくて、何度かむせそうになりました(笑)。

最初のワインには特に感想はありませんでしたが、トゥーレル・ド・ロングヴィル2006は、メルローの比率が高いとのことで、少しポムロルやサンテミリオンのワインに近い印象でした。そしてシャトー・ピション・ロングヴィル2004は、とにかく力強い味わいで、もっと熟成させると一体どんな味になるんだ・・・といろいろ想像をかき立てられました。こんなすごいワインを飲んだのは初めてなので、さすがにこれは全部飲ませてもらいました。どれが一番好みかと聞かれたのですが、今の時点で飲むならトゥーレル・ド・ロングヴィル2004でしょうね。ただ10年後はシャトー・ピション・ロングヴィル2006の方がおいしくなっているかもしれません。

見学も終わり、最後に見学料の7ユーロを払います。そのとき日本から持って行った浪の詩(粟おこし)を渡したらすごく喜んでもらえました。笑顔で別れを告げ、しばらくシャトー内の写真を撮って回ることにします。

その後、道路を渡って向かい側のシャトー・ピション・ロングヴィル・コンテス・ド・ラランド(ピション・ラランド)と、シャトー・ラトゥールを見ていきます。ピション・ラランドは、さっき見学したピション・バロンと元は同じシャトーだったのですが、現在は別のシャトーになっています(どちらも2級シャトー)。シャトー・ラトゥールは5つしかない1級シャトーのうちの一つで、ワイン好きには超有名なシャトーなのでここも外せません。

それから少し歩いてポイヤックの中心部へ。まずは観光案内所に向かいます。ここはMaison du tourisme et du vinという名前の通り、ワイン関連のおみやげ物も充実しています。

ここではワインのジャムを買い、案内所でレンタサイクルの場所を聞いて外に出ます。レンタサイクルは近くのAVIAというガソリンスタンドでやっているとのことだったので、そこに向かうことに。パスポートのコピーを見せ、6時間10ユーロで無事自転車を借りることに成功しました。

自転車に乗るととにかく移動が早い早い。しかし自転車があんまり良くないせいか、ギアチェンジがどうもひっかかる感じです。そろそろ12時だったのでどこかでお昼ご飯を食べようと思ったのですが、適当な店が見つからなかったのでとりあえず自転車で移動することに。たまたま途中でパン屋さんを発見したので、そこでチーズの乗ったパンを購入し、近くの公園で食べることにしました。

簡単に腹ごしらえを済ませ、再び出発。とりあえず北に向かって進んでいくと、シャトー・ムートン・ロートシルト、シャトー・ラフィット・ロートシルトというボルドーだけでなくフランスを代表する1級シャトーが見えてきました。

2つのシャトーをあとにし、さらに北にあるサンテステフ村へと向かいます。しかしその直前でいきなり自転車のチェーンが外れてしまい、フロント側のチェーンホイールの隙間にがっちりと挟まってしまいました。工具も何もないので素手で格闘すること約10分、ほとんど途方に暮れかけていたのですが、なんとかチェーンを戻すことに成功。しかしテスト走行で再度チェーンが外れてしまい、再び格闘する羽目に・・・。とりあえず戻すことはできましたが、次にいつ外れるかとびくびくしながらリスタート。

このあたりでやっと天気も回復してきて、晴れ間が見えてきます。と同時にちょっと暑くなってきました。このあたりはほんとに見渡す限りぶどう畑!という感じで、自転車で走っていてとても楽しかったです。

サンテステフでは特にあてはなかったのですが、とりあえず村の中心部に向かうことに。しかし到着したのはいいものの、今度はリアホイール側でチェーンが外れてしまいました。こちらもガッチリとギアとフレームの間にチェーンが挟まってしまい、全く外すことができません。再び10分以上格闘し何とか直すことができましたが、チェーンが痛んでしまったようでどうにも調子がよくありません。とにかく極端なギア設定にすると外れそうだったので、細心の注意を払いながら走りだします。

このあと引き続きいろんなシャトーを見ていきますが、続きはまた次回。

2010年12月22日 01:49

旅行 |

コメントなし

例年なら出発前日に荷造りをほぼ終えているところなのですが、今年は出発直前まで富山に行ったりコンサートに行ったりばたばたしていたため準備が間に合わず、朝6時前に起きて最後の荷造り。焦ると大事な物を忘れたりしてろくなことがないのですが、結局最後まで荷物確認などをしていると電車に乗り遅れそうになり、スーツケースを引っ張って駅までダッシュ!何とか間に合いましたが、もう汗だく・・・おまけにTシャツに小さなほころびを発見してしまい、先が思いやられます(笑)。

途中梅田のコンビニでコーヒーを買っていこうと思ったのですが、よく考えたら普段使っている財布を家に置いてきたので、お札しか持っていません。これを崩すのは嫌だしどうしようと思っているうちに、このコンビニではPiTaPa決済が出来ることを思い出しました。ちょうどPiTaPaはクレジットカードとして使おうと思って持っていたので、それで決済。こういうときほんとに便利ですねー。大阪からは8:28発の関空快速に乗り、twitterで出発報告をしながら関西空港へ。西九条で座れたので、楽々行くことができました。

9:42関西空港着。チェックインは済ませていたので荷物を預け、手荷物検査、出国審査と通過した後、北ウイングに着いたのが10時ちょっと過ぎでした。今年は9月に夏休みを取ったせいか、空港が空いていて予想外に手続きが早く済んでしまい、どうやって時間をつぶそうか・・・という状態に。こんなことならもっとゆっくり来るんだったー。とりあえずいつものようにラウンジに入り、ジュースを飲みつつ30分ほど時間つぶし。10:45頃に搭乗手続きが始まりましたが、後方の席だったので早々と乗り込みます。今回スペースの関係で2列になっている窓際の席を選んだのですが、ここは窓との間に少しスペースがあってゆったりしていましたし、座席を立つときもあまり隣の人に気を遣わないで済みそうだったので、当たりでしたね。隣の席は最初空席だったのですが、なぜか他の席から女性が移ってきました。今回はエールフランスを選んだのですが、KLMに乗ったときより外国人の姿が目立ちました。まあ時期的な問題かもしれませんが。

定刻の11:25頃に機体が動き出し、無事に離陸。ほどなく食事のメニューが配られましたが、フランスの航空会社らしく、シャンパンがあるのが目を引きます。というわけで食事の時にはシャンパンを頂きましたが、文句なしにうまかったです。食事は残念ながら在庫の関係で選択の余地なく和食にされてしまったのですが、これもおいしかった。食事にはちゃんとしたカマンベールチーズが付いてきたのですが、こういうところに手を抜かないあたりに、フランス人のチーズ好きを垣間見ることができますね。

食事が終わってしばらくはPSPで遊んでいましたが、眠くなってきたので3時間ほど就寝。その後も本読んだり音楽聴いたりしているうちに2回目の機内食の時間になりました。あまりお腹は空いていなかったのですが、ちゃんと量も少なめだったので食べられました。

定刻より早く、出発からちょうど12時間ほどでパリ・シャルル・ド・ゴール空港に到着。まずは入国手続きを済ませ、乗り換えのためターミナルに向かいます。ターミナルは狭くてあまり暇がつぶせそうなところがなかったので、ひたすら本を読んで時間つぶし。1時間ほどして搭乗開始のアナウンスがあったので、手荷物検査を受けてから飛行機に乗り込みます。当然のことながら周りはフランス人ばかりでした。18:25出発予定だったのですが、なにやらトラブルがあったようで、結局19時頃に離陸。

機内では晩ご飯代わりにサンドイッチでも出てこないかなあと期待していたのですが、結局ビスケットだけでした。とりあえずこのビスケットはカバンにしまい、後で食べることにします。そして20時頃、ボルドー・メリニャック空港に到着。結局出発が遅れたせいで到着も20分ほど遅れてしまいました。夜遅くなると不安なので早めに着きたかったんだけどなあ・・・。

飛行機を降り、まずはどきどきの手荷物受け取りターイム!幸い今回はあっさりとコンベアを流れてきたのでほっと一安心しました。

さて、空港からボルドー中心部へはシャトルバスに乗るのが一番手堅いのですが、それじゃおもしろくないですし、料金も7ユーロ(約800円)ほどするので、市バスに乗って行くことに。市バス乗り場は空港の出口を出て右側という情報があったのでそれを信じていったのですが、実際には出口を出て左側にありました。バス停を発見した直後にバスが出てしまったので、次のバスまで15分待つことにします。

20:30のバスに乗り、まずは運転手から切符を買います。市内交通は1回乗車なら1.4ユーロ(約160円)なので、シャトルバスと比べるとはるかに安い。乗ったのは連接部付きの比較的大きなバスで、最初乗客はまばらでしたが、途中で乗ってくる人が意外と多かったです。そしてバスはとにかく飛ばす飛ばす。郊外は信号がないので交差点はたいがいロータリーなのですが、通る度に横Gがかかってスーツケースを押さえるのに必死でした。

そしてこのバス一番の難点は、次の停留所の案内が一切無いことでした。バスによっては電光掲示板が付いている物もあるようなのですが、このバスにはそれがない上に、私は途中のバス停で降りるつもりだったので、どのタイミングで降車ボタンを押せばいいんだ-、とはらはらしっぱなしでした。路線図は印刷して持ってきていたのですが、途中のバス停がわからないのでは意味がありません。必死に流れる景色を眺めていたのですが、幸運にも降りる1個手前のバス停を視認することができ、あわてて降車ボタンを押しました。というわけで無事にGambetta(ガンベッタ)バス停に到着。やれやれ・・・。

そして今日泊まる予定のHotel Clemenceauは、バス停からすぐのところにありました。もうすでに21時を回っていましたが、このあたりは繁華街のようで、まだまだにぎやかです。まずはチェックインを済ませ、部屋へ。

今日はもう疲れていたので、飛行機でもらったビスケットを食べたり、到着をツイートしたりして、もう寝ることにします。まだ22時前でしたが、もう24時間ほど起きている計算になるので、眠くて仕方ありませんでした。翌朝は5時起きなので、なおさらです。

翌朝はとんでもない事件で幕をあけることになるのですが、それはまた次回。

2010年12月2日 22:17

旅行 |

コメントなし

約1年にわたって連載してきたイタリア旅行記ですが、やっとすべて書き上げることができました。毎度のことながら時間がかかってすいません。

イタリアで今でも印象に残っているのは、ミラノの路面電車、マントヴァの観光地ずれしていない素朴な雰囲気、ボローニャの料理、そしてヴェネツィアの美しい運河のある景色でしょうか。特にヴェネツィアは今さら私が言うまでもないでしょうが、万人におすすめできる観光地だと思います。

旅行記については写真館 に各ページへのリンクを貼りましたので、よろしかったらお使いください。

2010年11月20日 13:00

旅行 |

コメントなし