6時の目覚ましで起きてシャワーを浴び、8時前には一旦ホテルをチェックアウトして、スーツケースをフロントに預けます。午後にはストラスブールを出発しないといけないので、それまで最後の観光をすることにしました。

↑泊まっていたホテルの部屋。屋根裏部屋なので、壁が斜めになっていてちょっとおしゃれです。

↑ただトイレにもこのように斜めに柱が通っているので、座ると頭がつかえて窮屈でした・・・。

朝ご飯を食べようとお店をいろいろ探したのですが、なかなかイートインできる良さげなお店が見つけられず、パン屋さんで3.4ユーロのサンドイッチを買って外で食べることに。

↑生ハム、レタス、タマゴ、トマト、キュウリをからしマヨネーズで味付けしたサンドイッチでしたが、こちらで食べるサンドイッチってほんとなんでこんなにおいしいのでしょうね。

ただちょっと外で食べるには寒い気候だったのと、パンが本格的なフランスパンであごが疲れてきたので、半分だけ食べて残りはあとでいただくことにします。まずサン・トーマ教会に行ってみたのですが、10時にならないと開かないようだったので、初日にも行ったプティット・フランスに再び行ってみることに。

↑ここの眺めは本当にすばらしい。晴れた日にゆっくり散歩したくなるエリアですね。

↑プティット・フランスの上流に位置する、ヴォーバン・ダム。イル川をせき止めている、軍事的に重要だった施設です。中を橋のように通り抜けることもできます。

さらにヴォーバン・ダムは無料で屋上に上ることもできるので、そこからプティット・フランスを眺めてみました。

↑プティット・フランスにかかるクヴェール橋。

↑遠くの方でトラムがイル川を渡っているのが見えます。

↑クヴェール橋をもう少しアップで。ここは中世にかけられた橋だそうです。

↑ヴォーバン・ダムの内部はこのようになっています。地元の人が普通に徒歩や自転車で通り抜けていました。

ヴォーバン・ダムを通り抜け、もう少し足をのばして中央駅へ。なんせ寒い朝だったので、駅の自販機のエスプレッソを飲んで生き返りました。ついでにさっき残したサンドイッチを食べ、ここからトラムC線に乗って共和国広場へ。昨日確認したように、トラムC線の乗り場だけは中央駅地下ではなく、駅前広場北側の発着でした。

↑トラムC線が停車中のRépublique(共和国)電停。共和国広場はライン宮殿の前に広がる、美しい円形の公園でした。

↑ライン宮殿は外観がとても美しかったのですが、どうも中には入れないようです。由来もいまいちよくわかりませんでした。

共和国広場の近くには市庁舎もあるので、ちょっと見ていくことに。ただ外観を見ようと思っただけなのですが、建物に近づくと中から職員の男性が出てきて、声をかけられました。にこやかな対応だったのですが、もしかして怪しまれてたら嫌だなと思い、早々に後に。

↑市庁舎もとてもきれいな建物でした。

そろそろ10時になるところだったので、さっき閉まっていたサン・トーマ教会に再び行ってみることに。すでにあたりにはたくさんの観光客が来ていました。

↑サン・トーマ教会内部。オルガンは装飾は凝っているものの、木の色合いそのままのシンプルなデザインでした。オルガン上部のバラ窓も素敵。

教会北側の広場にはチーズ屋やタルト・フランベの屋台なんかが出ており、とても賑わっていました。

↑チーズ屋さんで扱ってるチーズはとにかくでかい!これをその場で希望の重さにカットして売ってくれます。

アルザス地方はクリスマスマーケットも有名で、12月にはまた違った賑わいがあるようです。教会のすぐ近くにはそんなクリスマスグッズが一年中買えるお店があったので立ち寄ってみましたが、もみの木に飾り付けるかわいらしい人形なんかがたくさんありました。

↑クリスマスグッズが買えるお店、Un Noël en Alsace。他にもいろんなグッズがあって、見るだけでも楽しかったです。

↑この写真は人が少ない隙を狙って撮ってますが、Maison des Tanneursというレストラン前の広場は、プティット・フランスが一望できることもあり、たくさんの観光客で賑わっていました。

晴れていれば大聖堂の塔にも上ってみたかったのですが、あいにく曇っていたので、適当にトラムに乗ってみることに。中央駅を越えてDucs d’Alsace電停まで行ってみましたが、すでに郊外の雰囲気が漂っていました。

↑Ducs d’Alsace電停にはトラムのA線とD線が停車します。この先には大学やスポーツ施設があるようです。

ここから再びトラムD線に乗って引き返し、終点の1つ手前のJean Jaures電停へ。ここから21系統のバスに乗り換えるつもりだったのですが、ちょうどバス停に停車中だったので写真を撮る余裕もなく、あわてて乗り換えます。バスは10分少々走るとヨーロッパ橋を渡り、ケール駅前に到着。ということは国境を越えてドイツ国内に入ったことになります。結構乗客も多くて、国境を越えて移動する人がこんなに多いことにびっくりしました。

↑ケール駅前バス停。Bahnhofという単語からもわかるように、ここはもうドイツ領です。商店の看板もほぼドイツ語。

↑そしてこれがケール駅。思ったよりも小さな駅でした。ドイツ鉄道のDBロゴが見えています。

駅には本屋があったのでのぞいてみましたが、ドイツではおなじみのアニメ系雑誌「Koneko」や「AnimaniA」もちゃんと置いてありました。

せっかくなので帰りは歩いて国境にかかるヨーロッパ橋を渡ってみることに。ドイツ側にはケールにようこそ!というのぼりが立っているのに、フランス側はずいぶんあっさりとした雰囲気でした。

↑ドイツとフランスを隔てているライン川。今からここを渡ります。

↑NO BORDERS NO NATIONSという落書きがありました。ストラスブールの歴史を考えると、なかなかしゃれてますね。

↑ヨーロッパ橋からケール側を振り返って見たところ。結構車はばんばん走っていました。

↑さっき乗ってきたトラムD線は、2017年にもケール駅前まで乗り入れる計画があるようです。国境をまたいだトラムというのもなかなかおもしろいですね。

橋を渡り、ちょうどバスもやってきたので、再びJean Jaures電停まで戻ります。バスの運転間隔とか何も調べずに来てしまったのですが、日中は15分に1本ぐらいのようですね。ここから今度はトラムC線に乗り、Homme de Fer電停で下車。ホテルに預けていたスーツケースを受け取り、再びトラムD線に乗って中央駅へ。今日はコルマールという街に向かうので、券売機で切符を買い、切符に刻印を入れてホームへ。

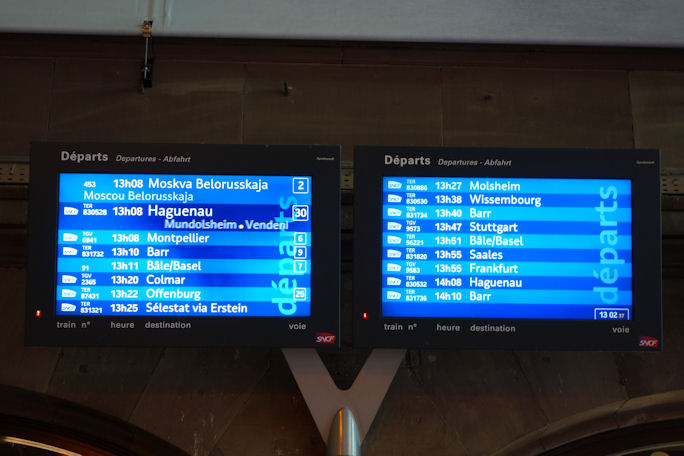

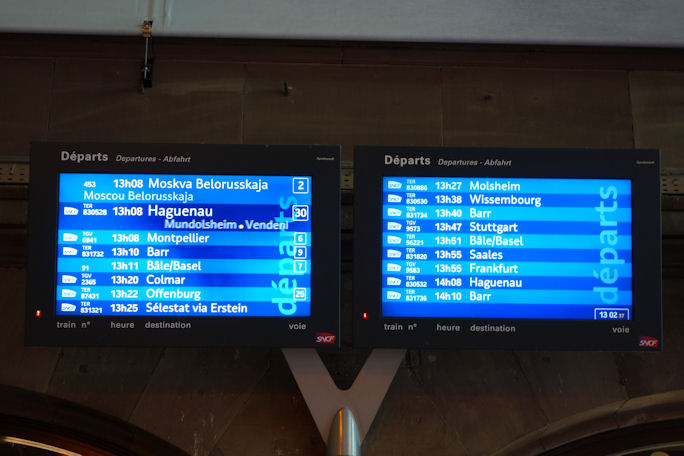

↑発車案内盤を見ると、モスクワ行きの国際列車も走っていることがわかります。一体ここから何時間かかるんでしょうね。

やってきた列車は、昨日も乗ったベルギー国鉄車両のIntercitésでした。おそらくこの列車が終点のバーゼルで折り返して、ブリュッセル行きになるんでしょう。今回はコンパートメントではなく、普通の座席に座ることにします。途中セレスタ駅でTGVに抜かれたせいか、昨日より時間はかかりましたが、40分ほどでコルマール駅に到着。

このあとコルマールの街を探索するのですが、それはまた次回。

2015年10月5日 20:28

旅行 |

コメントなし

Musee de l’Auto電停から100mほど歩くと、国立自動車博物館に到着。入口は何だかモダンな印象でした。

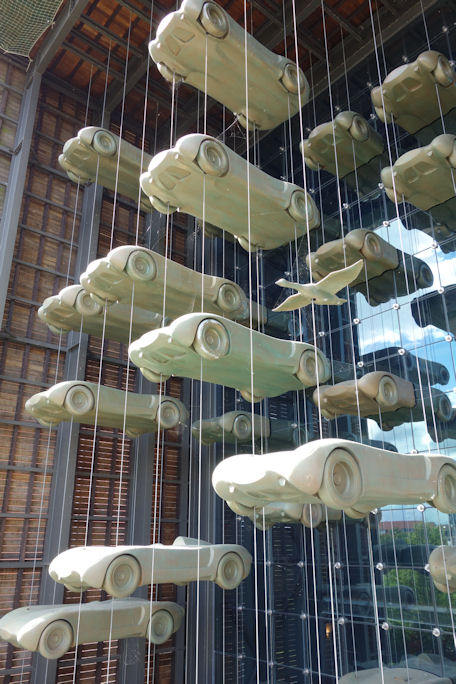

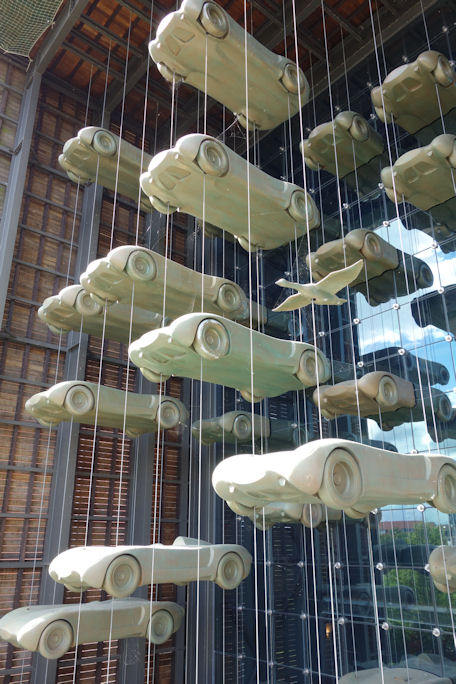

↑博物館の入口はガラス張りで、左側に何かが宙づりになっているのが見えます。

↑近づいてみると、それが自動車のモックアップだとわかります。建物にめりこんでいるように見えるものも。

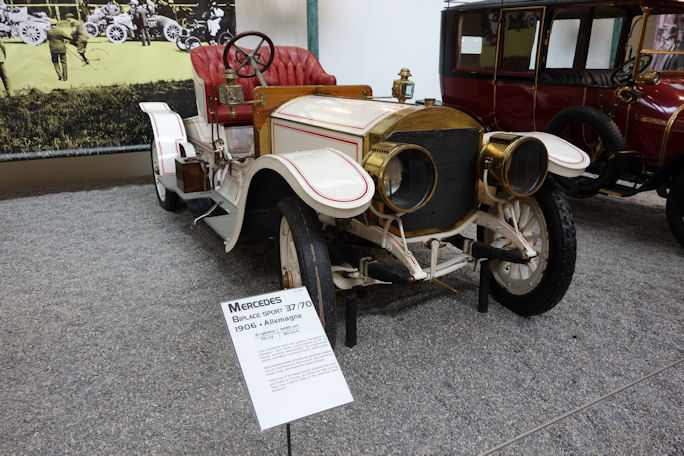

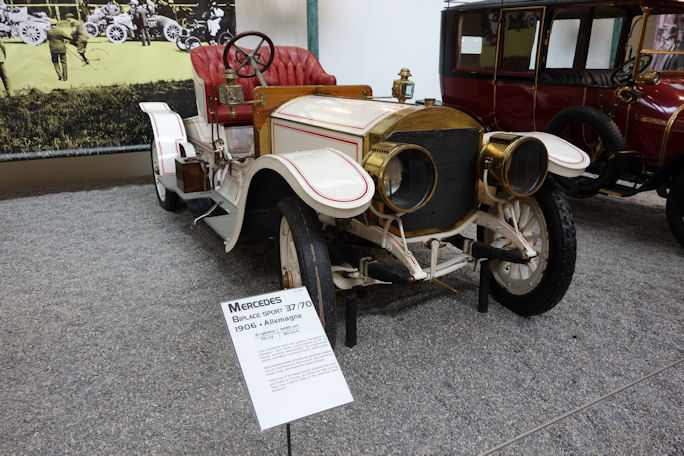

入口で入場料11ユーロを払い、博物館の中へ。内部はとにかく自動車がいっぱいで、特にレトロカーが好きな人にはたまらない展示内容だと感じました。私は自動車に関してはほんとに疎いので、どれがすごいのかよくわからないままにひたすら写真を撮りつつ先へ。

↑初期の自動車は、馬車に毛の生えたようなものが多いという印象を強く受けました。

↑100年以上前のベンツ、メルセデス、そしてロールス・ロイス。

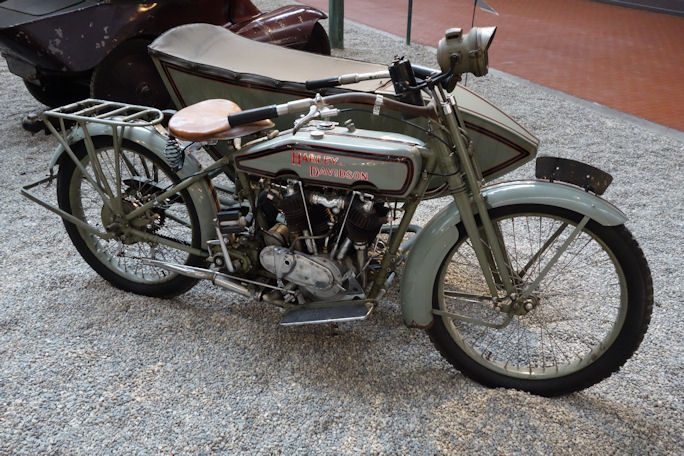

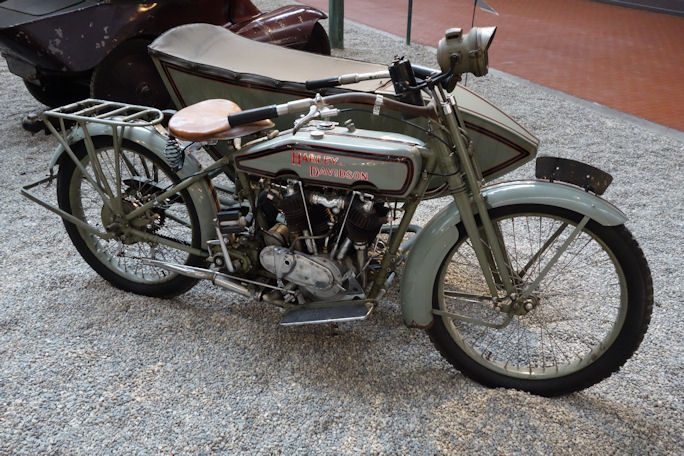

↑ハーレー・ダビッドソンも展示されていました。

↑1930年代になると、いろいろとオシャレなデザインの車が登場してきます。特に3枚目のArzensはとても近未来的。

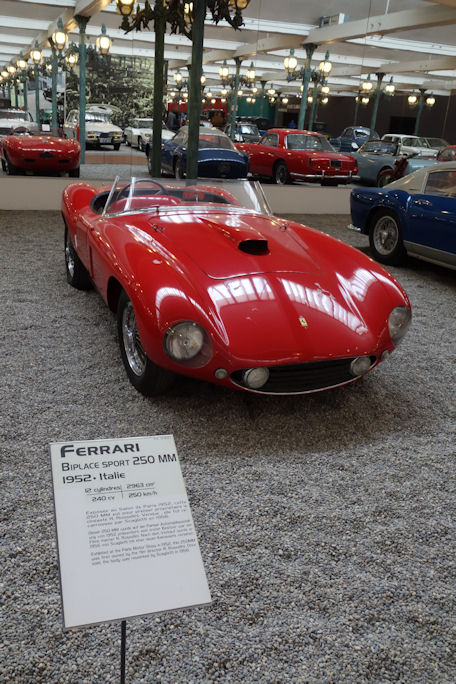

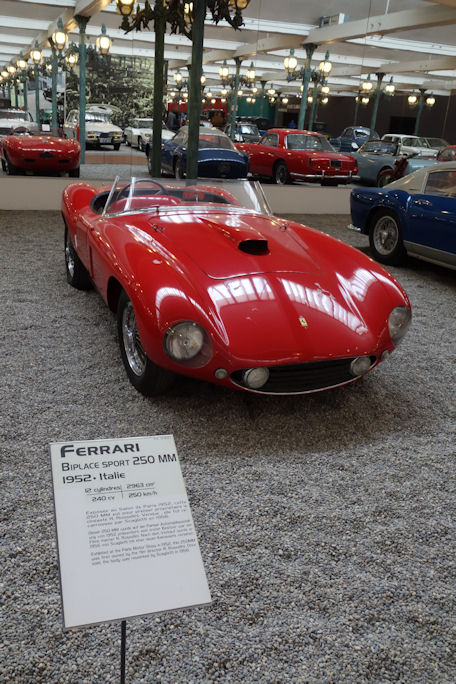

↑1952年のフェラーリ。やっぱりフェラーリと言えばこの赤ですね。

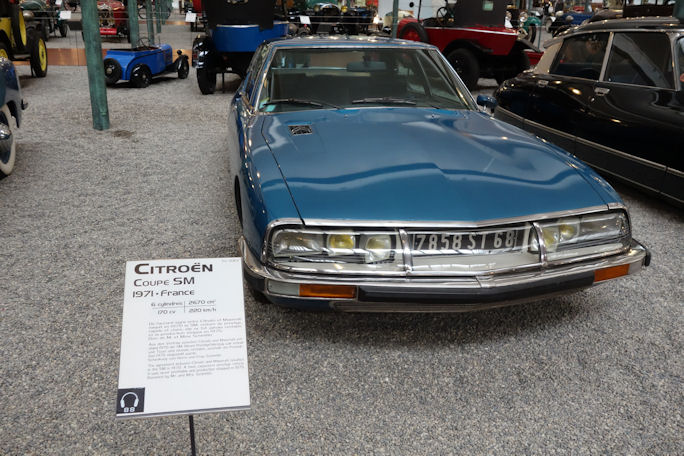

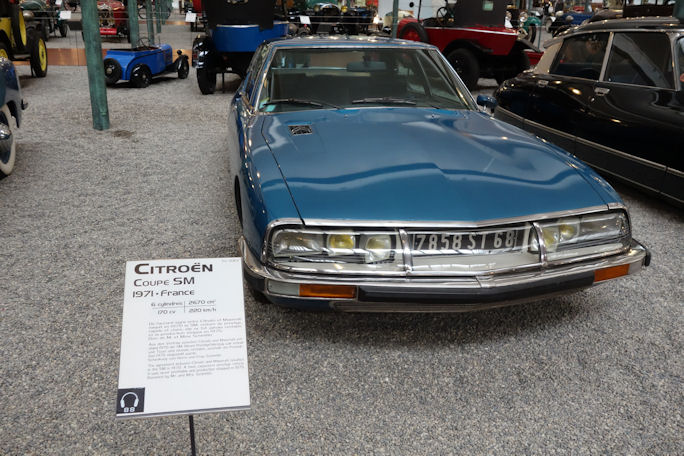

↑シトローエンのクーペ。このあたりになると、映画で見たような車のイメージがあります。

↑自動車の誕生とともに、自動車レースの歴史もスタートしています。初期のレーシングカーはほんとにかわいらしいイメージですが、だんだん現代のものに近づいていきます。

↑そしてその先にあったのはセガのレースゲーム(笑)。

これで終わりかと思いきや、展示はまだまだ続きます。なんせ展示台数400台以上というのですから、じっくり見てたら日が暮れてしまいそうです。あまりに広いので、場内をバスで巡るツアーもあるみたいでした。

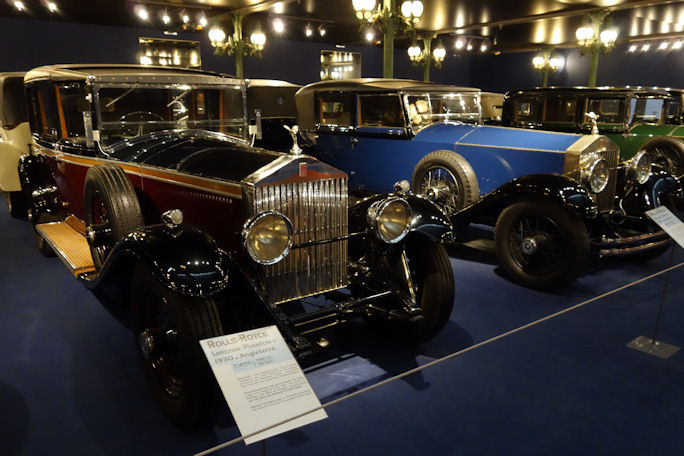

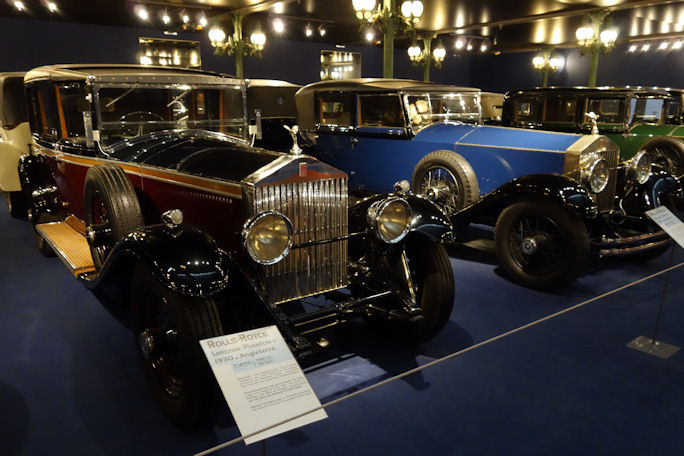

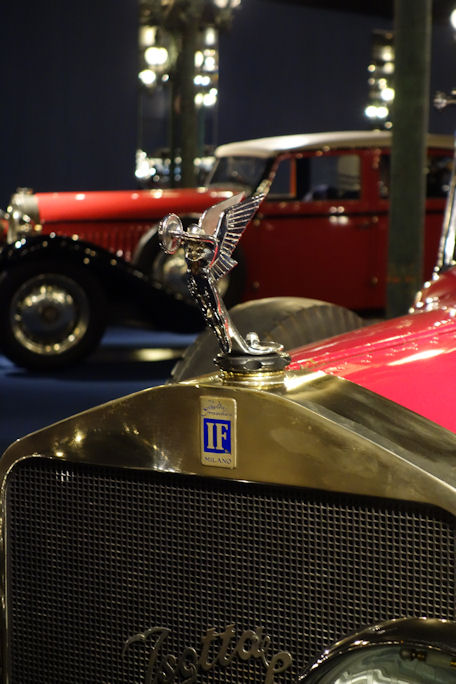

↑こちらは高級車がずらり。1930年代のマイバッハに、ロールス・ロイス。

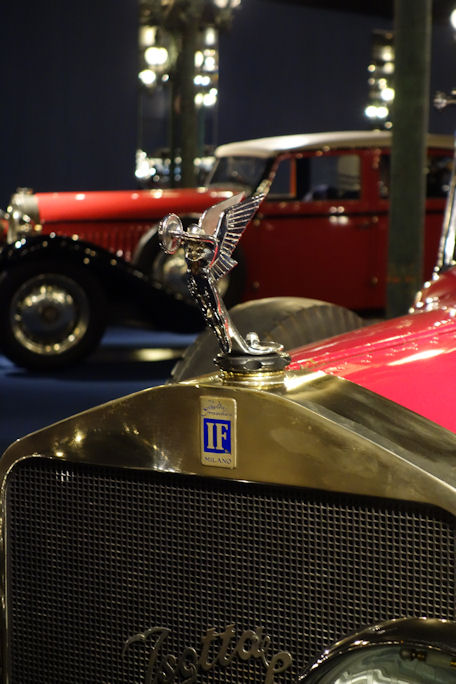

↑自動車のボンネットについているフードマスコット。これって元々はラジエーターキャップだったんですね。知らなかった・・・。

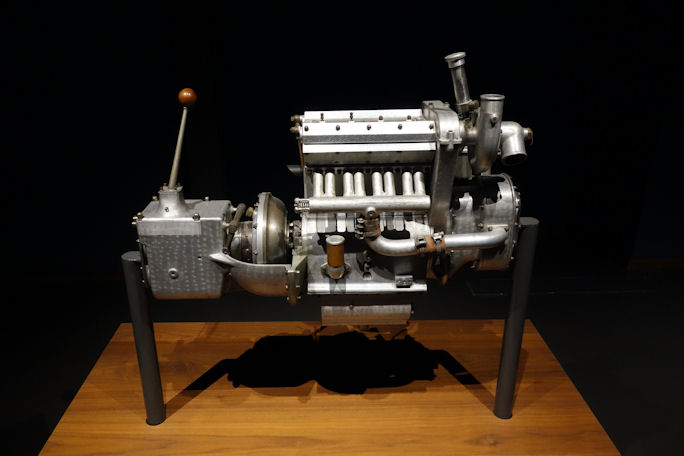

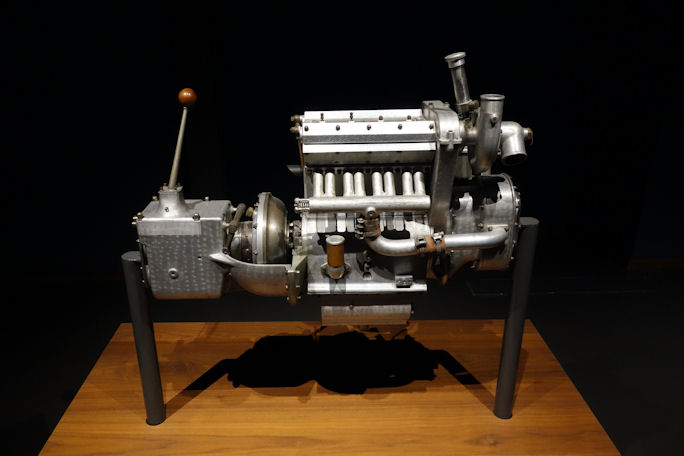

↑こういうエンジンに関する展示もありました。

博物館には他にもいろいろな体験コーナーがありましたが、一人で参加するのもちょっと気が引けたので、展示物だけ見て外に出ることに。しかし外は雨が降り出していて、少々肌寒くなっていました。今日は雨が降ると予想して博物館巡りの日にしたので、まあ予想通りではあったのですが、やはりいざ降られるとテンションが下がります。早いことトラムに乗って中心部に戻りたかったのですが、電停に着くと間の悪いことにちょうどトラムが発車した直後だったようで、次のトラムまで18分待ちぼうけ・・・。

しばらくしてやってきた1系統の中央駅行きトラムに乗り、途中のPorte Jeune電停で下車。このあたりがミュルーズの中心部っぽい雰囲気の場所でした。ここから少し歩いて、サン・テティエンヌ寺院を目指します。寺院前の広場ではバザーが開かれていたようですが、折からの雨でえらいことになっていました。

↑サン・テティエンヌ寺院に入ると、まずは天井からつり下げられたよくわからないモニュメントが目に付きました。なにやら展示会をしているようなのですが、詳細はよくわかりませんでした。奥にはオルガンも見えます。

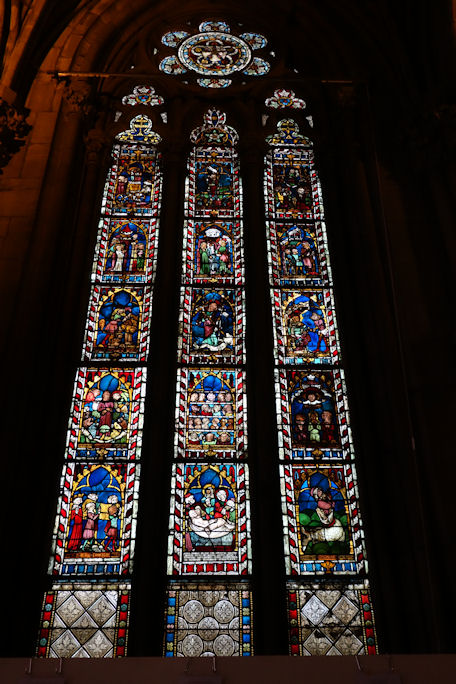

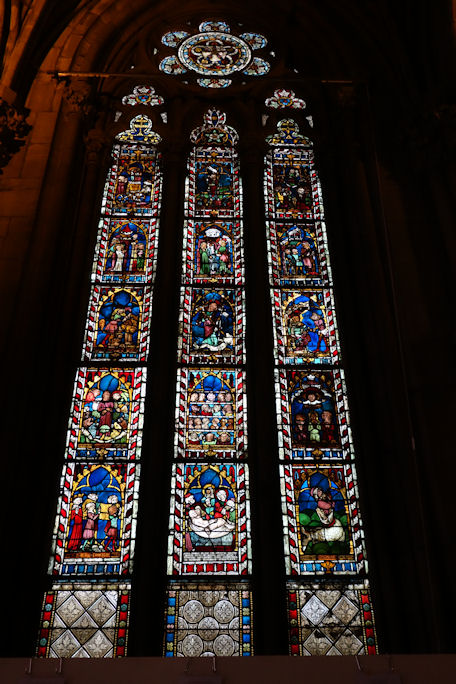

↑ここで何より目を奪われたのはステンドグラス!装飾が細かくて本当に美しい。

↑二階席にも上れたのでそこから1枚。ここからだとステンドグラスも間近に見られました。

↑あいにくのお天気でしたが、サン・テティエンヌ寺院を正面から。ここがおそらくミュルーズの大聖堂的な場所に当たるのだと思われます。

列車の時間もあるので、そろそろ駅に戻ることに。ここからなら歩いても大した距離ではないので、雨の中歩いて向かいます。

↑駅前すぐの所にある円形の集合住宅。小道に同心円が描かれていて、ちょうど中心に立つと360度ぐるっと住宅を見渡すことができます。おもしろいですが、間取りがどうなっているのか気になりました。

↑ミュルーズ駅前まで戻ってきました。行きしなに乗った黄色いトラムの他に、フランス国鉄のロゴの入ったトラム・トランも停車中。トラム・トランとは、路面電車がそのまま鉄道線に乗り入れる形式のことを指します。

駅に着いて切符を買ったまでは良かったのですが、肝心の列車が思ってたより30分あとの発車だったので、だいぶ時間が余ってしまい、駅の本屋で本を買ったり、自販機でコーヒーを買って飲んだりして暇つぶし。待合所にはピアノが置いてあったのですが、そこでアナと雪の女王の”Let It Go”を弾く若者がいたりして、なんだかおもしろかったです。

帰りの列車はTERではないのに所要時間があまり変わらない感じだったので、どんな列車がやってくるのかと思っていたら、スイス・バーゼル発ベルギー・ブリュッセル行きのIntercitésがやってきました。車両はベルギー国鉄のもので、車内は6人用のコンパートメント席でしたが、他に乗客もいなかったので、一人で座ることに。しばらくするともう一人乗客がやってきましたが、それでもがらがらのまま、列車は発車しました。

↑案内盤とコンパートメント席。日本ではあまり見かけないタイプの座席なので、これに乗るとヨーロッパに来たなあという感じがしますね。

最初がらがらだった座席も、次のコルマール駅でたくさん人が乗り込んできて一気に満員になり、通路に座る人も出てくる状態に。その次のセレスタ駅でも乗客が増え、大荷物の人もいたのでこのままみんなフランスを超えるのだろうかと思っていたら、結局ほとんどの乗客がストラスブールで降りていきました。人が多いせいか結局途中検札はなく、私もここで下車します。

↑乗ってきたベルギー鉄道の車両。そこそこ年季が入っていそうな車体です。

相変わらず外は雨なので、ホテルまではトラムを使うことに。最初トラム乗り場は外にあるものとばかり思っていたのですが、実際には地下にありました(一部地上発着の系統もあります)。雨の日には濡れずに乗れるので助かりますね。券売機で24時間有効の切符を買って、トラムを待ちます。

↑これが地下にある中央駅電停。こちらもなかなかモダンな印象です。

トラムは次の電停で地上に出て、その次がホテルのあるクレベール広場最寄りのHomme de Fer電停でした。一旦ホテルに戻り、荷物を整理しますが、外の雨はひどくなる一方なので、雨脚が収まるまで自室で休憩。その後やっと小降りになってきたので、ホテルを出たのですが、雨は降っているもののまだ外は明るかったので、トラムD線を再び中央駅方面に乗って時間をつぶすことにします。中央駅を過ぎたトラムはどんどん郊外へと向かっていきますが、乗客は全く減らず、結局終点のPoteries電停まで乗り通す人が多かったです。ここから先さらにバス路線が郊外までつながっているので、それに乗り換える人もいました。再び逆方向のトラムに乗って中心部まで戻りましたが、こちらも割と乗客が多かったです。

Porte de l’Hôpital電停で下車後イル川を渡って中心部に入り、晩ご飯を食べる予定のLe Gruberへ。ここはアルザス名物のタルト・フランベが名物のお店で、キャパも大きいので観光客がたくさんいました。ここではせっかくなのでタルト・フランベづくしのコースを注文。

↑Le Gruberの周辺には、他にも素敵なお店がたくさん並んでいました。

↑タルト・フランベとは、要するに薄焼きピザのような食べ物なのですが、まずはマッシュルームとタマネギの乗ったタルト・フランベから。ワインはアルザス地方の発泡性白ワイン、クレマン・ダルザス。

タルト・フランベははじめて食べましたが、生地が薄くてクリスピーなので、クリームソースと相まってとてもおいしかったです。クレマン・ダルザスもあまり冷えていないのが気になりましたが、この季節にはぴったりですね。

↑2皿目はベーコンとタマネギの乗った、トラディショナルなタルト・フランベ。いくら生地が薄いとは言え、さすがにこの大きさの物を丸ごと一枚食べると、結構お腹が膨らむとともに少し飽きてきますね。そしてタルト・フランベは木のまな板のような出すのが一般的なようです。

↑途中でピノ・ノワールの赤を追加。グラス3ユーロで、たぶんアルザスワインだと思うのですが、こちらもおいしかった。

↑そしてデザートももちろん、タルト・フランベ!こちらは焼きリンゴにカルヴァドスとシナモンで風味付けしたもので、食べる前はどうなんだろうと思ったのですが、案外おいしくてぺろっと食べられました。

食後はエスプレッソを頂こうとUn café, s’il vous plaît.と注文すると、エスプレッソかどうか念押しされたので、やはり観光客が多いのでしょうね。さすがに肉料理とかがなかったので、今日は25ユーロ程度で済みました。

帰りは雨も上がっていたので歩いて帰ったのですが、途中大聖堂がライトアップされていたので、ちょっと寄り道。

↑ライトアップされた大聖堂。といってもやや暗いのでちょっと怖いかも。

21時頃にホテルに戻り、ほどなく就寝。雨はまた降り出しているようでした。

翌日はコルマールの街へと移動するのですが、それはまた次回。

2015年8月10日 23:52

旅行 |

コメントなし

時差ぼけのまま朝7時頃に起き出し、シャワーを浴びて目を覚まそうとしますが、お湯の出が悪くてどうもすっきりしません。おまけに窓のカーテンをつるしているカーテンレールを引っかける金具のネジが緩んでいて、カーテンを開けたとたんカーテンレールごと降ってきたりでテンションはだだ下がり・・・。このホテルでは朝食が出ないので8時半過ぎに出発しましたが、雨を覚悟していた割には良い天気で助かりました。しかし半袖では思っていたよりも寒かったので、長袖の方が良かったかなとちょっと後悔。

今日はまず列車で南に100kmほどのところにある、ミュルーズという街へと向かいます。駅で切符を買い、刻印機で刻印を入れてホームへ上がると、もう列車は来ていました。列車がどっち向きに進むか予想がつかなかったので、他の乗客を見て判断しましたが、当たっていたようでほっと一安心。定刻の8:51に出発した列車は1時間足らずでミュルーズに着く予定だったので、距離の割にずいぶん早く着くんだなあと思っていましたが、途中とにかく飛ばす飛ばす。気になってGPSを見てみると、なんと200km/hも出ているではありませんか。在来線の快速列車で200km/h出す列車があるということにまず驚きましたが、あとでこの区間の時刻表をもらったので見てみるとTER200と書いてあり、200km/h運転することが明記されていました(Wikipediaによると、どうやらTER200はアルザス地方にしか走っていないようです)。列車は途中2駅に停車し、それなりに人も乗ってきます。このあたりには線路際までアルザスワイン用のぶどう畑がひろがっていました。

結局定刻よりも早くミュルーズ駅に到着。早すぎて駅直前ではずいぶんノロノロ運転でした。この先列車はバーゼル=ミュルーズ空港のあるサン・ルイを経由して、スイスのバーゼルまで行くようです。

↑ミュルーズ駅に停車中のTER200の客車。フランス国鉄のTERはだいたい車両に地域名が書かれているのですが、ここはとにかく派手に描かれていました。

↑発車案内を見ると、パリ行きのTGVなども発着していることがわかります。また駅前から発車するトラム経由の路線も載っているので、初めて見る人は混乱するかも。

ここから先はトラムに乗るつもりだったのですが、乗る予定だった3系統のトラムは目の前で出てしまい、日曜日なせいか次のトラムは30分後でした。まあどのみちまだ朝ご飯を食べていなかったので、駅構内のカフェに立ち寄ることにします。ここはわかりやすい朝食のセットがあったので、注文が楽で助かりました。先にお会計を済ませ、席で待っているとエスプレッソとパンが運ばれてきます。

↑エスプレッソとクロワッサン(またはパン・オ・ショコラ)のセットで2.9ユーロでした。迷わずパン・オ・ショコラを選びましたが、出来れば暖めて欲しかったなあ。

店員のおばさんがずいぶんお茶目な人で、帰り際に手を振ってくれたりしました。地方だとこういうのんびりした空気が流れているのが良いですね。

↑ミュルーズ駅の駅舎。比較的新しい印象です。

↑前日飲んだ、クローネンブルグ1664の広告。日本で言うとアサヒやキリンの広告があるようなイメージでしょうか。

トラムに乗る前に電停の券売機で切符を購入。DUOという2回分使える2.7ユーロの切符にしました。トラムはすでに停車していたので乗って発車を待つことにします。

↑トラムの車内。乗客はまばらでした。

ほどなくしてトラムは発車。3系統のトラムは途中ミュルーズの中心部を経由し、その後フランス国鉄の線路と併走していました。車内では次の電停の案内が流れる前にSEが流れるのですが、キュピーン!みたいないかにもなシンセ音で、このセンスはなんなんだろう・・・と苦笑してしまいました。一応電停ごとに別のSEだったので、わかりやすくするためなのでしょうか。

そして10分少々で目的地であるMusées電停に到着。まだ新しい感じの電停の周りには、ただ道があるだけで他に何もない寂しい所でした。

↑Musées電停の様子。トラムの右側をフランス国鉄が走っています。

電停を進行方向に向かって左に出て、つきあたりを右に曲がると目的地である鉄道博物館が見えてきます。トラムが出来たおかげで、ここへのアクセスはずいぶん楽になったようです。

↑鉄道博物館は正確にはシテ・デュ・トラン(Cité du train)といいます。外観がとにかく派手ですね。

↑博物館前に飾られている蒸気機関車。

入口で入場料5ユーロを払って中へ。オーディオガイドも借りましたが、ほとんど使いませんでした。中は暗くて、車両はかっこよく見えましたが写真を撮るのに一苦労します。

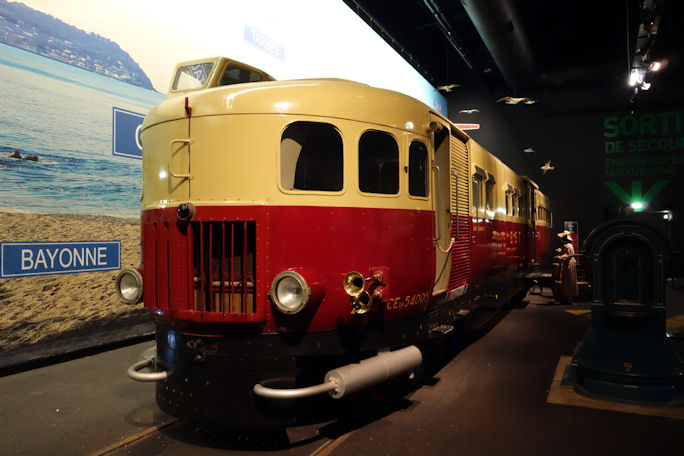

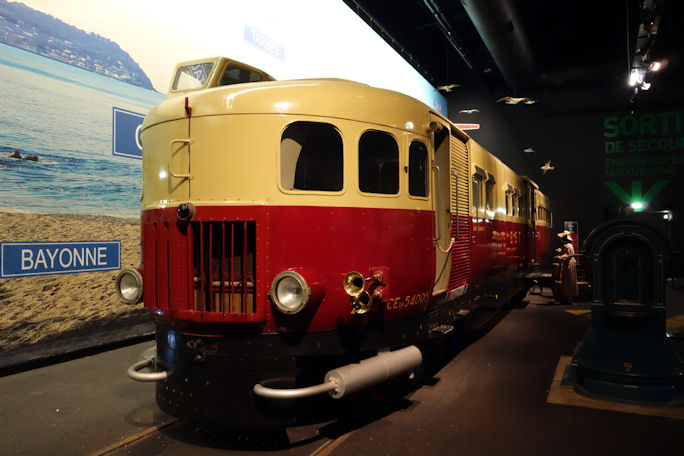

↑バカンス列車や貴賓車など、さまざまな車両が展示されています。

↑蒸気機関車の数々。なぜか青くライトアップされていました。

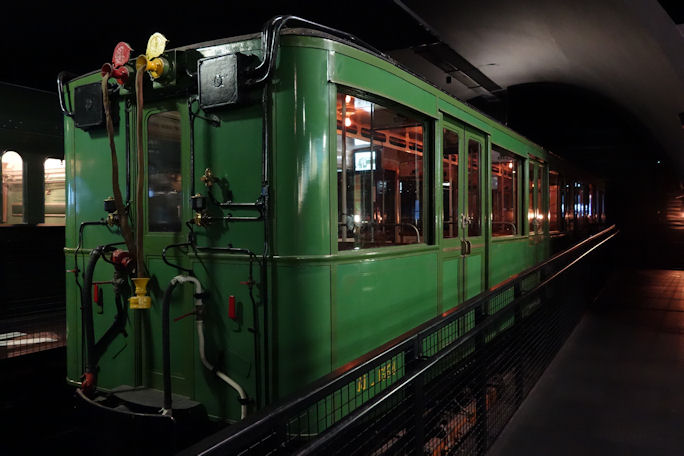

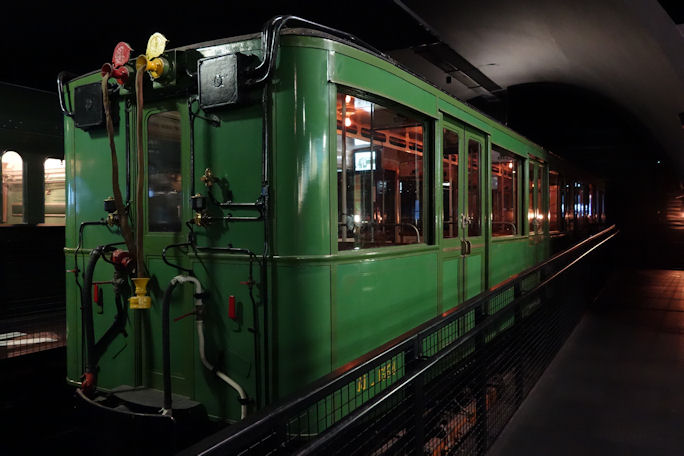

↑地下鉄の車両。照明が白熱電球なので、何だかムーディーです。

↑国際寝台車会社のパリ・ボルドー急行の車両。国際寝台車会社はオリエント急行で有名な会社で、このパリ・ボルドー急行も豪華な内装が印象的でした。

↑一方、普通の客車はこのように質素なつくりです。

次の展示館に行く前に、屋外展示場も見ていくことにします。

↑屋外展示場。ここでの展示のために派手に塗り直された電気機関車もありました。

↑鉄道博物館とかでよくあるミニ鉄道。しかし日本と違うのは、子供だけでなくお年寄りもこういう乗り物に楽しんで乗っている点でしょうか。

↑鉄道博物館の真横を通過していくフランス国鉄。ストラスブールからミュルーズに向かう途中ここを通過します。

屋外展示場を見終わったので、では次の展示館に行くか、と思ったのですが、どこを探しても入口が見つかりません。ようやく見つけた入口はなぜか封鎖してあり、そこに書かれているフランス語をよくよく読むと、どうやら9月12日から工事のため閉鎖中のようです。うわー、せっかくここまで来たのに!とがっくりしましたが、仕方が無いのでお土産を物色して博物館を後にすることに。入場料が思ったより安かったのも、あとから考えるとそのせいだったようですね。ちなみに入れなかった展示場では、鉄道の技術や設備に関する展示が中心で、特に機関車に関する展示が充実しているようです。

結局思ったよりも早く博物館を出てしまったので、出口で何気なく手に取ったパンフレットに書いてあった、国立自動車博物館にも足を伸ばしてみることに。一旦トラムで市中心部に戻り、1系統のトラムに乗り換えてMusée de l’Auto電停で下車すると、すぐ近くに博物館がありました。

↑Musée de l’Auto電停もまだ新しくてきれいでした。軌道が芝生になっていて、見た目にも美しい。

このあと国立自動車博物館を鑑賞するのですが、それはまた次回。

2015年8月2日 16:10

旅行 |

コメントなし

荷物を部屋に置いて、ストラスブール観光に出発。ホテルを出る前にフロントでおすすめレストランとかあれば聞こうと思ったのですが、先客がいたのであきらめることにします。まずは歩いてプティット・フランスと呼ばれる、川沿いに木組みの家(コロンバージュと言うそうです)が並ぶ観光エリアへ。

↑プティット・フランスの景色。ここはイル川が4本の支流に分かれるポイントです。

↑イル川では観光客向けの水上バスが運行されています。ここは水位差があるため一旦水門を閉め、水位が一致してから先に進むようになっていました。

↑アルザス地方特有の木組みの家が本当に美しい。

↑川では白鳥が優雅に泳いでいました。

↑イル川沿いにしばらく歩いてみます。結局時間が無くて遊覧船には乗りませんでしたが、川面から見るストラスブールも楽しそうです。

↑ノートルダム大聖堂正面。すぐ近くまで建物が建っているので、その全貌を写すことはできませんでした。装飾の細かさも相まって、見上げると圧倒されそうになります。

↑大聖堂内部。ここも天井が高く、音の反響の仕方が独特でした。

↑ステンドグラスは13~14世紀頃のものが残っていたりするようです。美しい・・・。

↑こちらは天文時計。毎日12:30から仕掛けが見られるようですが、時間が合わなくて見られませんでした。こういうモチーフってなんだかわくわくしますね。

↑オルガンも小さいながら素敵なデザインでした。

↑大聖堂の南側外観。こちら側には広場があるので、全貌がよくわかります。

大聖堂の塔にも上ってみたかったのですが、今日は無料のせいか長蛇の列が出来ていたので、あきらめることに。代わりにすぐ南側にあるロアン宮に行ってみることにしました。

↑ロアン宮はかつて司教が住んでいた宮殿で、地下が考古学博物館、1階が装飾博物館、2階が美術館になっています。

↑装飾博物館にある図書室。本に囲まれた良い雰囲気・・・。

↑ロアン宮の裏側。こちら側は川に面しています。

ロアン宮は普段は各階ごとに入場料がいるのですが、装飾博物館以外は正直それほど見所はありませんでした。続いてアルザス地方の衣装や家具などが展示されている、アルザス博物館へ。こちらのほうがずっと展示内容はおもしろかったです。

↑アルザス博物館の中庭。ここもアルザス特有の木組みの家が博物館になっています。

博物館を出て、クレベール広場に続く目抜き通りを歩くと、ウインドウショッピングを楽しむ人たちで賑わっていました。一旦ホテルに戻り、改めておすすめのレストランを聞いたのですが、レストランの多いエリアはわかりましたが、具体的なお店は教えてくれませんでした。仕方がないので一旦部屋に戻り、ネットでよさげなお店を検索。目星を付けて再びフロントに戻ると、さっきまであれだけ晴れていたのに、外は激しい雨!しかし晴れ間も見えていたのでしばらく雨宿りしていると、やがて雨は上がりました。

↑雨上がりの空には虹が!

↑ストラスブールの街を走るトラム。

レストランに向かう途中に本屋があったので、ちょっと寄り道。恒例のマンガチェックをしましたが、進撃の巨人がすでに9巻まで翻訳されて並んでいて、スピード速いなあとびっくり。他にもまどマギのアンソロジーとかもあったりして、驚きました。

目当てのレストランはすぐに見つかったのですが、水槽でロブスターが泳いでいたりして、ちょっとお高そうな雰囲気です。しかし他にあてもなかったので、ここで食べることに。22.9ユーロのコースと、ビールを注文しました。

↑前菜にはフォアグラのテリーヌをチョイス。ビールはフランスでシェアNo.1のクローネンブルグ(クローナンブール)1664。この1664の読み方(セーズ・ソワサンカトル)を必死に覚えて注文しましたが、有名な銘柄なのでセーズと言えば通じるようです。

テリーヌはこってりした味でしたが、付け合わせの果物ベースの甘いソースを付けて食べると、それが緩和されてちょうどいい味でした。ビールは日本人にも好まれそうな、さっぱりした味わいです。

↑メインディッシュはせっかくアルザス地方に来たので、シュークルートにしました。飲み物はアルザスワインのゲヴュルツトラミネールです。

本場のシュークルートは、まずそのボリュームに圧倒されました。しかし味付けはあっさりしていて、おでんになじみのある日本人なら万人受けしそうな気がします。素材もなんてことないものばかりなのですが、ザワークラウトは日本で食べるのと全然違いますし、ソーセージとベーコンの味はさすがとしか言いようがありません。アルザスワインも少し甘みがあって、とてもおいしかったです。

途中、水槽のロブスターが暴れて周りが水浸しになってしまい、店員さんがあわてて拭きにいったのですが、その仕事ぶりにもプロとしての矜持が垣間見えて、かっこいいなあと思いました。食後にエスプレッソを頼み、35.2ユーロのお会計に1ユーロチップを置いて店を後にします。多少お値段はしましたが、満足してホテルへ帰還。雨が降ったせいか、外はすっかり涼しくなっていました。

↑ライトアップされたクレベール広場。

時差の関係でさすがに疲れ果てていたので、まだ21時前でしたが早々と就寝。しかし時差ぼけしているので、夜中に目が覚めたりして、熟睡はできませんでした。

翌日はミュルーズという街まで足をのばしてフランス鉄道博物館と国立自動車博物館を見学しますが、それはまた次回。

2015年6月26日 00:00

旅行 |

コメントなし

今回も毎度おなじみのトルコ航空利用だったので、帰宅後シャワーを浴びて最後の荷造りを済ませ、出発。去年の旅行でコーティングのゴムが取れたスーツケースの車輪は、修理に出すと結構なお値段がしそうだったので、このページを参考に自分で修理したのですが、快調に転がってくれて安心しました。今年もまずなんばまで出て、そこから関空トク割 ラピートきっぷで関空へと向かいます。どうせ早く行っても時間をもてあますと思い、去年より1本遅い20:30発のラピートに乗り、関空には21:09着。予想通り保安検査場や税関はがらがらだったので、おそらく史上最速の約20分で搭乗ゲートに到着できました。

↑関空北ウイングに駐機中の、これから乗り込むトルコ航空の機体。

その後すぐ搭乗が始まり、21:50には機内の自席へ。定刻は22:30でしたが15分早発になっていたので、ほどなく機体が動き出しました。私の周りには日本人団体ツアー客が座っていたので、ツアーコンダクターの人が時々説明にきたりしてにぎやかです。風向きの関係か、機体は一度空港の南端まで向かい、北向きにテイクオフ。

今回はウェルカムドリンクはなく、おなじみの一口菓子(ロクムという名前だそうで、ゆべしに似た感じ)が配られたあと、すぐに一回目の機内食が出てきました。去年より30分近く早く出てきてくれたのは本当にありがたい。

↑1回目の機内食。今回メインディッシュは魚かベジタリアンメニューしかなかったので、鱈のグリルを選びました。もちろんワインは白にしましたが、これはトルコ産のワインっぽかったです。

鱈はすごく薄味だったので、塩こしょうを足して食べましたが、やはりあっさりした味でした。ワインは辛口で、料理に良く合う感じ。そして食後に紅茶をもらい、消灯を待ちきれずに耳栓とアイマスクを装備して就寝体勢に。気付いたらカップは回収され、ペットボトルのミネラルウォーターが配られていました。しかし今回はなかなか寝付けず、結局2時半を過ぎてようやく就寝。

到着1時間半前ぐらいに、2回目の機内食が出てきました。

↑2回目の機内食はほうれん草のオムレツとチーズトースト。メニューには書いてなかったのですが、大好きなサワーチェリージュースもちゃんとありました。

食後にはホットコーヒーをもらい、定刻より約30分ほど早い5時ちょっと過ぎにイスタンブール・アタテュルク国際空港に到着。でも駐機場に着いたときには5時半近くになっていたので、1時間近く早く到着した去年と比べると、だいぶゆっくりとした到着でした。しかし早く着きすぎても結局乗り継ぎ便を待つ時間が長くなるだけなので、これで良いのです。今回も沖止めなのでバスでターミナルビルへと移動しないといけないのですが、最初来たバスに乗客が乗り切れなかったので、次のバスを待つ間機体を撮影することに。

↑沖止めされている機体。関空からの到着便はいつも沖止めなのでしょうか。

バスに乗り、途中整備場の前を通ってターミナルビルへ。乗り継ぎゲートにはすでに長蛇の列が出来ていて、しばらく待たされます。これまでは大丈夫だったのに、なぜか今年は靴がセキュリティーチェックに引っかかり、靴だけX線検査機にかけられ裸足で金属探知機を通りました。乗り継ぎ便は8:20発だったので、それまでKindleで本を読んだり、売店を冷やかしたりして過ごします。いつも大体機体後方に座席を取るのですが、今回は前方に取ってみたところ、エコノミー席の最前列でした。おかげでボーディングブリッジが外されるところが見えたりして、とてもおもしろかったです。

結局定刻より20分ほど遅れて出発。前方の席だったので、エンジン音が結構うるさかったです。しばらくすると機内食が出てきました。

↑乗り継ぎ便の機内食。スクランブルエッグとチーズトースト、チキンソーセージと焼きトマトというオーソドックスな朝食でした。レモネードが飲みたかったのですが有料?っぽかったので再びサワーチェリージュースを飲みます。

途中、去年立ち寄ったザルツブルクの上空を通ったので、見覚えのある街並みがちらっと見えました。結局定刻より10分弱遅れて、10時半頃にドイツ・シュトゥットガルトに到着。ここもまた沖止めで、バスで移動することに。

↑シュトゥットガルト空港に沖止め中の機体。

ターミナルビルに入るとすぐに入国審査があり、ドイツらしく滞在目的と日数、行き先などをいろいろ聞かれます。その後バゲージピックアップに向かいましたが、なかなか自分のスーツケースが出てこないのでちょっとやきもきしてしまいました。幸いスーツケースはその後ちゃんと出てきたので、荷物を詰め替えたりして空港の外へ。ここからSバーンで一旦シュトゥットガルト中央駅に向かうつもりだったのですが、駅がどこにあるのかわからなくて一瞬戸惑ってしまいます。結局駅は地下にあることがわかったので、エスカレーターを下りて停車中の列車に乗り込みました。すでに切符は日本で購入済なので、あとは発車を待つだけです。

列車はしばらく郊外を走り、30分ほどでシュトゥットガルト中央駅に到着。ここもまた地下ホームになっていました。

↑Sバーンの車内と外観。液晶案内盤も付いて真新しい車両でした。割と長編成でしたが、私の乗った区間は乗客もまばらだったので、ここから先の区間では増えるのでしょうか。

↑シュトゥットガルト中央駅の構内。重厚ですが外光が差し込んで明るい雰囲気。

↑外観。おや、あの右上にあるモニュメントは・・・?

↑そう、駅舎上部で誇らしげに回っているのは、まぎれもなくメルセデス・ベンツのマークです。ここシュトゥットガルトはダイムラー社の本社があることから、付けられたようですね。

↑このように遠目で見てもよく目立ちます。

乗り換え列車までまだ時間があるので、せっかくだしビールぐらい飲んでいこうと思ったのですが、駅の近くでは良い店がなかったので、街の中心部まで歩くことに。宮殿広場近くにお店を見つけたので、そこで飲んでいくことにします。

↑宮殿広場に建つケーニヒス・バウという商業施設。とても立派な外観です。

↑Carls Brauhausというお店で、Sanwaldという醸造所のヴァイツェンを注文。時間があんまりないので先にお会計を済ませて飲みましたが、やはり本場のヴァイツェンはうまい!2.9ユーロでした。

列車の発車時刻が近づいていたので、中央駅へと戻ります。地上ホームはどうやら改装中のようで、至る所で工事をしていました。

↑このようにホームには仮設感が漂っていました。

↑これから乗るTGV9574 パリ行きの案内盤と車両。客車は8両編成と短いですが、全車2階建て車両です。

私の座席は一番前の車両の2階席でした。天井が低くてスーツケースが荷棚に乗らないので、デッキにある荷物置き場に置いて念のため鍵をかけておくことに。12:55発予定でしたが、2分ほど遅れて列車は出発します。また座席は進行方向と逆向きで、途中で気持ち悪くなってきてしまいました。発車後すぐに車内検札がやってきて、私の前に座っていた男性はずいぶんともめていましたが、私はあっさりと終了。13:30にカールスルーエに到着し、乗客がたくさん乗ってきます。そして国境を越え、定刻の14:11にストラスブールに到着。この列車はこのあとパリまでノンストップのようですが、私はここで下車します。

↑ストラスブール駅のホーム。歴史を感じるアーチ状の駅です。

↑しかし一歩ホームの外に出るとその印象は一変します。駅舎を覆うようにアーチ状の透明な構造物が作られており、近未来感ありあり。

ストラスブールは国境の街ということもあるのか、駅構内には軍人っぽい人たちが銃を持って歩いていたりして、ちょっとびっくり。駅ではまず観光案内所に行ってストラスブール・パスという、博物館等が割引になるパスを買おうと思ったのですが、買いに行くとまずフランス語と英語、どちらで説明するか聞かれたので、迷わず英語を選択。するとどうやらこの週末はユネスコのなにかイベントの関係で博物館は元々フリーパスになってるので、買うのはやめた方がいいとのことでした。それなら買う必要はなさそうだったので、お礼を言って観光案内所を後にし、まずは今日泊まるホテルへと向かうことにします。

↑外から見るとかっこよすぎて、もはや駅には見えません。

↑駅前の風景。天気が心配だったのですが幸い晴れてくれたので、このとおり素敵な景色を楽しめました。

ホテルはトラムの電停近くだったのですが、大した距離でもなかったので軌道敷沿いに歩いて行くことにします。ホテルはすぐに見つかりましたが、とても賑やかな広場に面していたので、夜うるさくて寝られなかったらどうしようとちょっと不安になりました。

↑ホテルの面するクレベール広場。多くの人で賑わっていました。

フロントは感じの良いおばあさんでしたが、少し英語は苦手な様子。それでも問題なくチェックインを済ませ、ドアを手で開ける式のエレベータに乗って最上階へ。天井裏のような感じでトイレは梁がむきだしになっていましたが、最近改装されたようでこぎれいな部屋でした。

このあとストラスブール観光へと出かけるのですが、それはまた次回。

2015年6月23日 23:15

旅行 |

コメントなし

ドク・ツェントルムを出て、ドゥッツェンタイヒという池の周りをぐるっと回ります。ここは市民の憩いの場となっていて、本を読んだり、昼寝をしたりする人が多かったです。すぐ横には移動式遊園地があって、たくさんの家族連れで賑わっていました。

↑ドク・ツェントルムのすぐ横にある移動式遊園地。さっきまでの戦争の記憶が嘘のように平和な空間でした。

↑池の対岸から眺めたドク・ツェントルム。ローマの古代建築っぽい雰囲気があります。

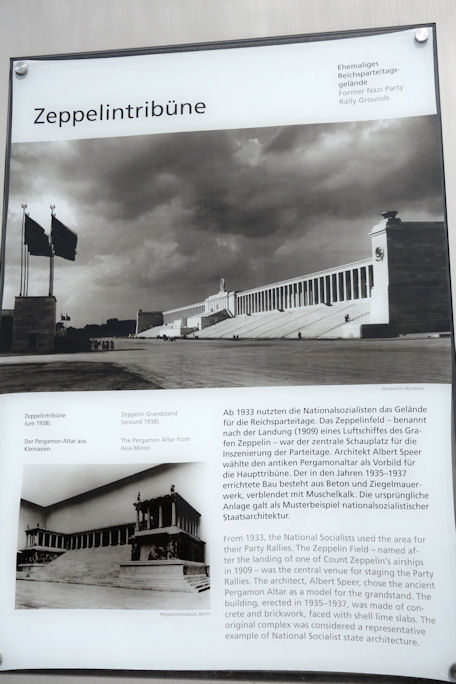

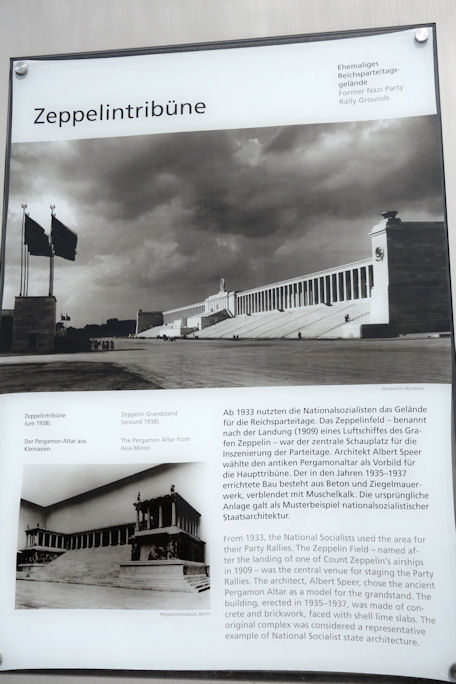

↑そしてここが、ヒトラーが演説したというツェッペリンフェルト。上ではバレエダンサーっぽい人たちが練習していました。

↑かつてのツェッペリンフェルト。てっぺんにナチ党のマークがあったようです。

↑ヒトラーが演説台から見た景色もこんな感じだったのでしょうか。いろいろと考えてしまいます。Wikipediaにはかつての写真が残されています。

↑演説台の反対側。ここから階段を上ると先ほどの広大な敷地に入ります。ここでは今でも野外ロックフェスなどが開かれています。

ちなみにツェッペリンフェルトという名前は、あのツェッペリン飛行船がここから離着陸していたことから、名付けられたようです。帰りは再びドゥッツェンタイヒの周りを歩きました。

↑別の角度からドク・ツェントルムをもう一枚。このあたりは鳥がとても多かったです。

↑特にカモは人に慣れているのか、パンをあげるとわらわらと大挙して陸に上がってきていました。

ドク・ツェントルムはトラムT6の終点なのですが、ここからT9が別経路を通って中央駅までつながっているので、帰りはそちらに乗ることにします。中心部に戻り、最後にニュルンベルクソーセージを食べ収めることにしました。同じ店にするのも芸が無いので、ブラートヴルストハウスというお店で食べることに。

↑ニュルンベルクソーセージと黒ビール。ここの店もおいしかったですが、やはり2日前に食べたブラートヴルスト・ホイスレの方が味は上でした。

食べ終わってから、預けていた荷物を受け取るためホテルに戻ります。それから近くのスーパーでさらにチーズを買い、Opernhaus駅から地下鉄に乗りました。

↑ホテル近くにあるオペラハウス。立派な外観です。

ここからは地下鉄U2に乗れば空港まで1本で行くことができます。昼間でも10分に1本走っていますし、空港まで15分ぐらいで行けるのでアクセスは抜群です。この区間はずっと地下を走っていましたが、外光が差し込む駅が多く、とても開放感がありました。

↑地下鉄の先頭車両。無人運転なので眺めは抜群です。

↑空港駅の構内。空港アクセスにしては2両編成と短編成ですし、駅もそれっぽい感じが全くしませんでしたが、エスカレーターを上がるとすぐ目の前が空港でした。

チェックインは済ませていたので、荷物を詰め替えて預けることに。いつものことなのですが、なぜか今回に限って途中乗り継ぎのイスタンブールでは受け取れないと念を押されました。その後保安検査場に向かいましたが。思ったより時間がかかってしまい、搭乗開始時間を過ぎてしまいました。そして何も持ってないのに金属探知機にも引っかかってしまい、いろいろ調べられる羽目に。何も持っていないことがわかるとにこやかに解放してくれましたが、ほんと心臓に悪いわ・・・。

その後搭乗ゲートに向かうと、幸いまだ搭乗は始まっていませんでした。特に問題なく機体に乗り込み、定刻の18:35頃にテイクオフ。ここからは2時間40分ほどのフライトです。しばらくすると機内食が出てきました。

↑夜の便なので、機内食もわりとしっかりした物が出てきました。せっかくなのでトルコビールのEFESをいただきます。

イスタンブール到着は22時過ぎでしたが、着陸前に見えた夜景がとてもきれいでした。そして着陸した後の拍手がいつもよりすごくてびっくり。これ、日本人はまずやらないのでとても不思議に思えます。

イスタンブールでの乗り継ぎは2時間半ほどあるので、とりあえず長時間のフライトに備えて歩き回ることに。機内に持ち込むスポーツドリンクが買いたかったのですが、見当たらなかったので仕方なく缶入りピーチティーを購入。なかなかの甘さでした。

歩くのにも飽きてきたので、しばらくKindleで読書をして過ごします。しばらくすると搭乗ゲートの案内が表示されましたが、前回と違って今回はボーディングブリッジからの搭乗ではなく、バス連絡のようです。しかし搭乗開始時間を過ぎてもなかなか搭乗開始せず、結局そのまま30分近く経過。その後やっとバスに乗り、機体へと向かうことができました。バス連絡だと座席が後ろの方でも後方から乗り込むことができるのは良いですね。

座席に座り、出発を待ちますがなにやらすでに格納した荷物に問題があったようで、中からスーツケースを2個取り出していました。結局このトラブルの影響で、定刻00:50から20分ほど遅れて出発。早寝が続いていたせいもあってもう眠気がMAXで、機内食のメニューや税関申告書が配られたことにも気付かないまま寝てしまっていました。その後2時前ぐらいになって、ようやく1回目の機内食が出てきました。

↑1回目の機内食。トルコ風ハンバーグがおいしかったですが、疲れていたのでお酒はやめてチェリージュースにしました。

食べ終わり、食後に紅茶をもらったらもう2時を過ぎていました。再び眠りにつくとそこからは途中何度か目覚めたりはしたものの、ずっと寝続けていました。気付いたらもう到着2時間前になっており、2回目の機内食が出てきます。

↑2回目の機内食は鶏ムネ肉のグリルでした。今度は赤ワインを一緒にいただきます。しかしきゅうりとトマトどんだけ食わすんだ・・・というメニュー構成ですね。

そして長旅の末に関空に無事到着。どうやら直前まで大雨だったようで、地面はぬれていましたが、もう雨は上がっていました。しかしそのせいで鉄道は遅れまくっていて、関西空港駅からの関空快速がなかなか発車しません。途中駅でも時間調整で停車しまくり、いつもの1.5倍ぐらい時間がかかってしまいました。こんなことなら南海に乗っておくんだった・・・。

というわけで南ドイツ・オーストリアの旅はこれで終わりです。次回はアルザス・リヨンの旅編をお送りいたします。

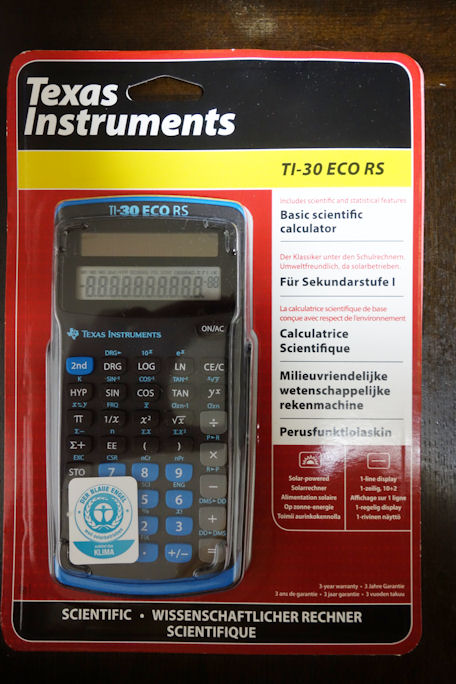

↑おまけ。最後にスーパーで買ったTI製の電卓です。日本でTIの電卓って滅多に見かけないので、珍しくてつい購入。

2015年6月21日 13:16

旅行 |

コメントなし

6時に起きるつもりが、ごろごろしてるうちに気付いたら7時を回っていました。朝食を済ませてから、9時過ぎに一旦ホテルをチェックアウトし、荷物をフロントに預けて中央広場へと向かいます。中央広場にはもう市が立っていて、買い物客で賑わっていました。

↑中央広場のフラウエン教会前に立つ市。いろんな野菜や果物が並んでいました。

↑昨日食べたアンズタケもこのようにたくさん売られていて、ほんとにドイツの人はアンズタケが好きなんだなぁと実感。100gで2ユーロとお手頃な価格でした。

とりあえずお土産の買い物は後回しにして、先にカイザーブルクへと向かいます。カイザーブルクとは神聖ローマ皇帝の城で、その歴史は12世紀にまでさかのぼるそうです。街の北側にそびえ立つ岩山の上にあるカイザーブルクは、ニュルンベルクの街の象徴でもありますが、とにかく上り坂がきつい!なんとか坂を上りきると、すでにたくさんの観光客が来ていました。

↑カイザーブルクに入ったところ。どちらかというと城ではなく砦という雰囲気です。

まずはチケット売り場で入場券を購入。井戸のガイドツアーもあるらしく、開始時間と井戸の場所を丁寧にメモしてくれたのがありがたかったです。城内も無骨で質素な雰囲気で、時代が下るにつれて増築が繰り返されてきたのが展示でよくわかりました。他にも二重構造の礼拝堂(皇帝などのえらい人は上部に、一般の人は下部の席にわけられている)などが興味深かったです。

↑たぶん天球儀だと思いますが、めっちゃかっこいい。

↑ここにも様々な武器や防具が展示されていました。装飾が美しい。

まだ井戸のツアーまでには時間があったので、先に塔に上ることに。きつい階段を上った先から眺める街並みは、最高でした。

↑このようにらせん状の階段が上まで続いています。

↑塔自体が岩山の上に建っていることもあり、眺めは最高です。

塔を降り、ガイドツアーの時間になったので井戸へ。見た目は普通の井戸ですが、岩山の上に設置されているせいで深さ58mもあるらしく、上から水滴をたらして水面に落ちた音が反響してくるまでに6秒ほどかかっていました。そして井戸の上に設置されていた燭台が、実はLEDライト付きのカメラで、これを水面ぎりぎりまで下ろしていくと、中の様子がよくわかりました。このガイドツアーはほんとにおもしろかったので、来られる方はお見逃しなく。

↑カイザーブルクを下りてきたところ。こうしてみると岩山の上にあるのがよくわかります。中央に見えるのがさっき上ってきた塔です。

カイザーブルクを出て、まずは中央広場へと戻ります。チーズ屋さんでおみやげにちょっとミモレットに似たオレンジ色のチーズを200g5ユーロで買い、地下鉄のLorenzkirche駅へ。ここは坂の下に駅があり、構内には肉屋やパン屋も並んでいました。ここから2駅先のAufseßplatz駅でトラムに乗り換え、終点のDoku-Zentrum電停へ。

↑地下鉄車内。小型の車両が使われています。

↑エスカレーターは大阪と同じく、左側が歩く用、右側が立ち止まる用です。

↑Doku-Zentrum電停。中央駅からそれほど離れているわけではありませんが、郊外ののんびりした空気が漂っていました。

ドク・ツェントルムとは、かつてナチ党党大会会場だった跡地にある展示館です。英語の解説が少ないので(オーディオガイドはあるようです)、写真を主に見ていきましたが、人々が徐々にヒトラー熱に浮かされていく当時の状況がなんとなく伝わってきました。展示が終わり外を見ると、そこがまさに党大会会場跡地でした。

↑ドク・ツェントルムの入口。

↑党大会会場跡地。かつては屋根がありましたが、今は野ざらしになっています。観光バスがひっきりなしに訪れていました。

ドク・ツェントルムを出て、かつてヒトラーも演説をしたツェッペリンフェルトへと向かいますが、それはまた次回。

2015年6月20日 12:53

旅行 |

コメントなし

荷物を置いて再びホテルを出ると、もう16時になっていました。あんまり時間がないのでどうしようかと思ったのですが、とりあえずゲルマン国立博物館に向かうことに。

↑道路の下を走るUバーン(地下鉄)。横から丸見えだとは思わなかったのでびっくりしました。

ゲルマン国立博物館はドイツ最大の文化史博物館なだけあって展示品も膨大で、内部は迷路のようです。しかも中に入ってから一部のフロアが17時で閉まってしまうことに気付き、大慌てで展示品を見ていくことに。ほんとは一日かけてゆっくり見た方が良い場所だと思います。

↑武器、防具の展示もとても充実していました。鎧も装飾の細かい物があったりして、とてもかっこいい。

↑古い地球儀。まだ日本がジパングと言われていた頃で、形も長方形に近い単純なものでした。この博物館には他にも、現存する世界で最古の地球儀である「ベハイムの地球儀」があります。

↑博物館はかつて修道院があった場所に建てられており、第二次大戦で破壊された建物も復元されています。

↑古民家の展示。かつての生活様式が知れておもしろい。

↑そしてこの博物館の中で圧巻なのがこの古楽器の展示。とにかく種類が豊富で見たことない楽器がたくさんありました。オーディオガイドを借りれば音も聞けたのかもしれません。

↑なぜか日本の甲冑も展示されていました。

かなり駆け足でしたが、なんとか閉館時間の18時ちょっと前に博物館を後に。といってもまだ外は明るいので、どこに行こうかと考えつつ、さっき外から見えたUバーンの駅へ。

↑Opernhaus駅の様子。ニュルンベルクのUバーンは2両編成と短編成ですが、この駅にはU2、U3と2つの路線が乗り入れていることもあり、電車は約2分間隔で来ていて利便性は高そうでした。この駅は外が見えるだけあって、地下鉄とは思えない開放的な空間が素敵です。

↑ニュルンベルク中央駅の駅舎。とても重厚な雰囲気です。

↑ニュルンベルク中央駅前すぐのところにある、職人広場。中世の街並みを再現しており、昨日立ち寄ったレープクーヘン・シュミットやブラートヴルスト・ホイスレの支店もあるので、便利です。

↑WEINSTUBEN(ワイン酒場)の看板。この看板はフランケン地方のあちこちで見られますが、ここではおいしいワインと地元の料理を楽しむことができます。

しばらく市内をぶらぶらしていると、聖クララ教会でこのあと18:45からオルガンコンサートがあることを知り、せっかくなので聴いていくことにします。小さな教会で建物もオルガンもそんな古いものではなかったですが、選曲がスカルラッティやムファットなど割と好みのものだったので、入場無料のコンサートにしてはかなり楽しめました。帰り際に少し寄付をして、晩ご飯を食べに行くことに。さっきのワイン酒場の看板のお店に行くことも考えたのですが、結局聖ローレンツ教会のすぐ近くにあるナッサウアー・ケラーというお店にしました。階段を降りて地下にあるお店に入ると、雰囲気のある空間が広がっていました。

↑まずは季節のビールの中からLandbier(地ビール?)をチョイス。おそらくMönchshofという醸造所のものだと思いますが、濃厚な味でおいしい。陶器のグラスで出てくるあたり、雰囲気があります。

↑フランケン風カルトッフェルズッペ(ジャガイモのポタージュスープ)。実に滋味深い味わいでジャガイモがたっぷり入っており、寒い冬には最高の一皿だと思います。パンが進む進む。

↑アンズタケのクリームソースとレスティ(スイス風薄焼きハッシュドポテト)串焼きベーコン添え。お店の前に「新鮮なアンズタケあります」と書かれた黒板が出ていたので注文してみました。あくまでもアンズタケが主役で、ベーコンが脇役扱いなのがおもしろい。

このアンズタケのクリームソースがほんとに絶品で、今思い出してもよだれが出そうになります。さすがにドイツ人が大好きなキノコと言われているだけのことはありますね。脇役扱いではありますが、串焼きベーコンもかなりおいしかったです。飲み物はここでフランケンワインのバッフス(ブドウの品種名。バッカスのドイツ語読み)にしましたが、こちらもさわやかでうまい。

おいしい料理とお酒に大満足し、お会計を済まそうとすると、なぜだかカードが使えませんでした。幸い現金も多少多めに持っていたので、29.4ユーロのお会計に30ユーロを渡し、お釣りはいらないと伝えて店を後にします。外の看板をよく見ると、機械の故障で現在カードが使えないとちゃんと貼り紙がしてありました。

↑ライトアップされた聖ローレンツ教会。

↑夜のカロリーネン通り。まだ21時頃ですがすでに人通りはまばらでした。ですが治安は悪くなさそうな雰囲気です。

ホテルに戻り、翌日乗る飛行機のインターネットチェックインを済ませ、横になります。

いよいよ明日は最終日。ニュルンベルクを見納めることになりますが、それはまた次回。

2014年11月29日 23:55

旅行 |

コメントなし

目覚ましをセットしていた7時より前に目が覚めていましたが、身支度やら何やらしているうちにいつの間にか9時前に。今日のホテルは朝食が別料金だったのですが、5.9ユーロとそれほど高くなかったので朝食付きのプランにしていました。食堂に行くと日本人夫婦とその娘さんが先に朝食を食べていましたが、娘さんが音楽留学をしているような雰囲気で、そのにじみ出るハイソなオーラにやられそうになります。

↑今日の朝食。なかなか充実していておいしかったです。奥に見えるゴマの乗ったパンはカイザーゼンメルという名前で、上下半分に切って中に何かを挟んで食べるのが定番のようです。

今日は天気があまり良くないので一日博物館巡りをすることにします。日差しがないせいか、外に出るととにかく寒い!あわてて上着を引っ張り出してきて着ることにしました。博物館に行く前に、まずはホテル近くのスーパーでおみやげを少し物色し、有名なハリボーの大袋を購入。それからニュルンベルク交通博物館に行くことにします。

↑交通博物館の外観。入口はこの反対側にあります。

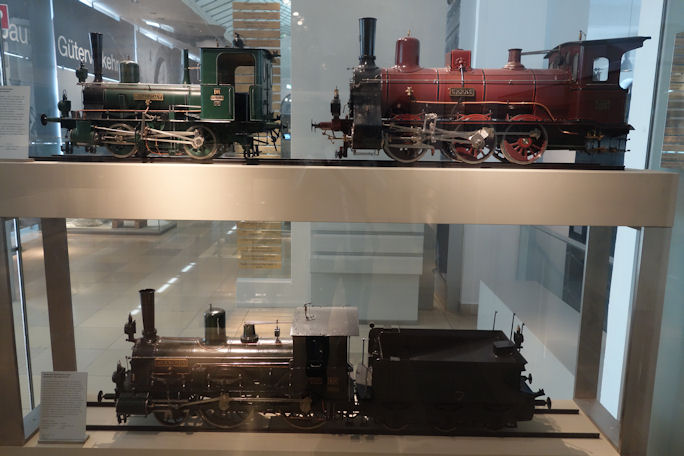

交通博物館についてはWikipediaが詳しいですが、DB博物館と通信博物館からなる施設で、まずはDB博物館の方から見ていくことにします。ドイツの鉄道は1835年にここニュルンベルクと隣町のフュルトを結ぶバイエルン・ルートヴィヒ鉄道から歴史が始まったので、DB博物館もそれを記念してニュルンベルクに置かれているわけです。平日の午前中ということもあり、入館者も少なかったのでゆったりと見ることができました。

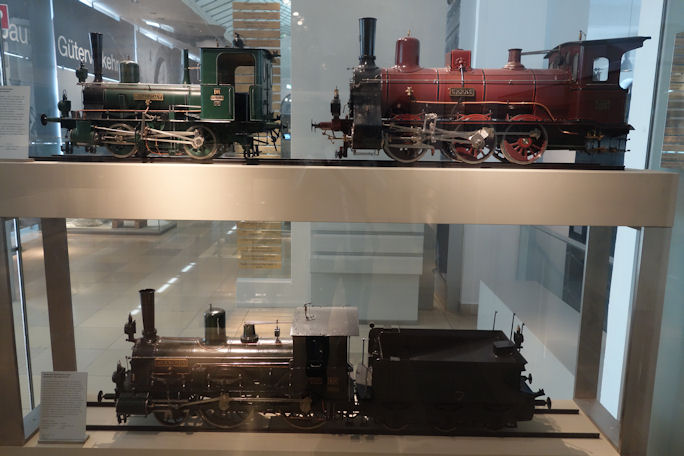

↑蒸気機関車の模型など。

↑ルートヴィヒ2世のお召し列車。まさに走る貴賓室。

↑プロイセン邦有鉄道の蒸気機関車G3号。黒と緑のコントラストが美しい。

↑ドイツ初の蒸気機関車であるアドラー号のレプリカ。ちょっとかわいらしいデザインに思えます。

↑そのすぐ隣に対比するように置かれているのが、最新鋭のICE3のモックアップ。運転台が近未来的でかっこいい。

↑ミュンヘンの南にあるオーバーアマガウへの旅行を宣伝するポスター。時刻表が付いています。

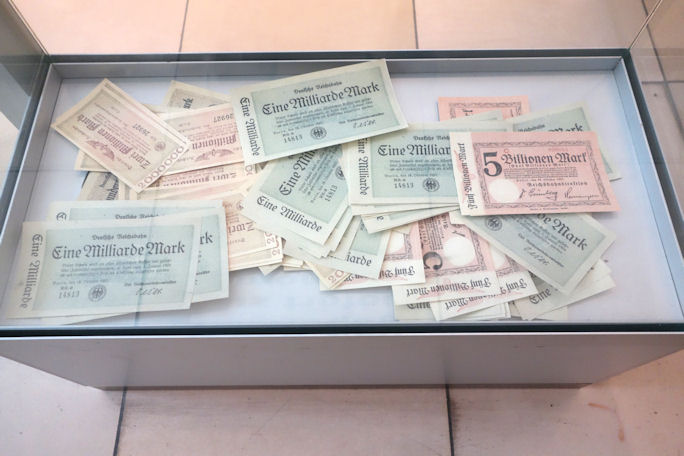

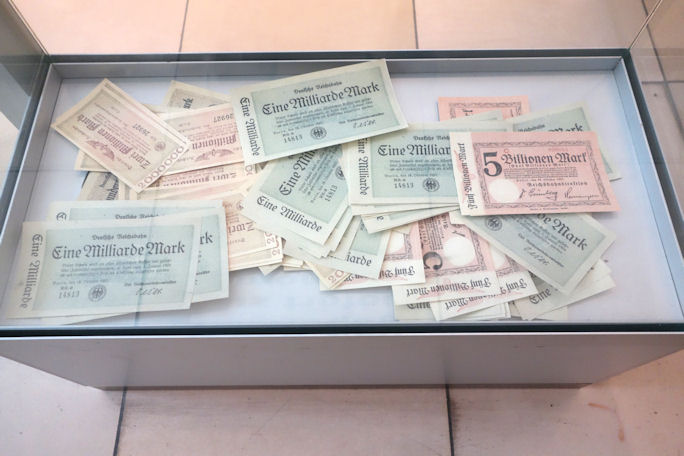

↑第一次大戦後にドイツがハイパーインフレに陥った頃の紙幣。10億マルク札や5兆マルク札などという超高額紙幣が見えます。

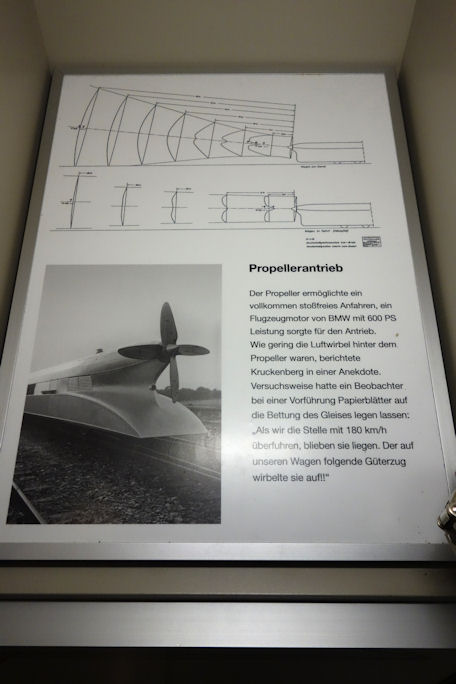

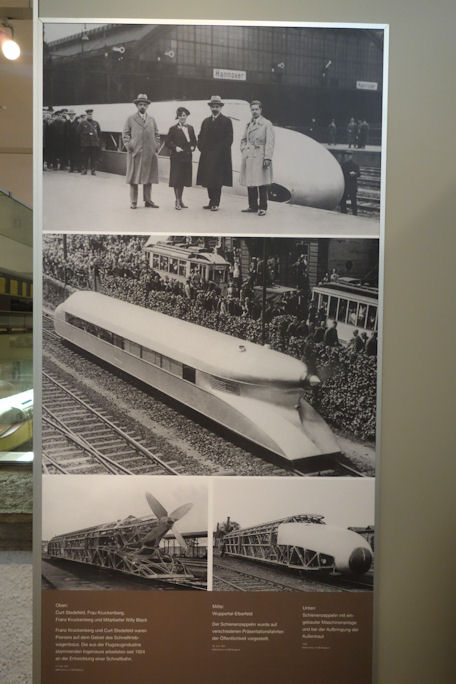

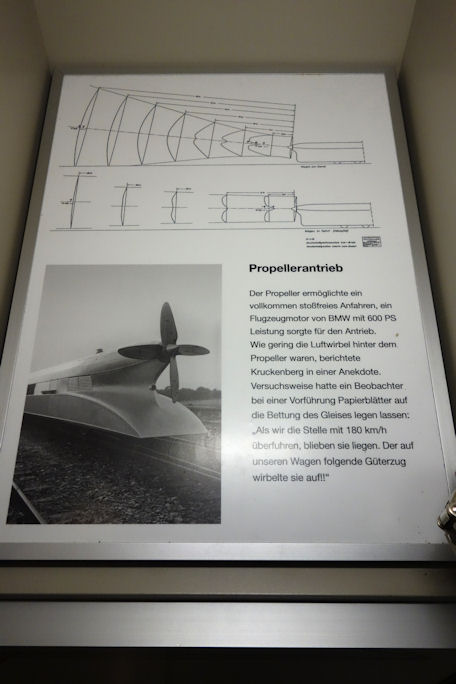

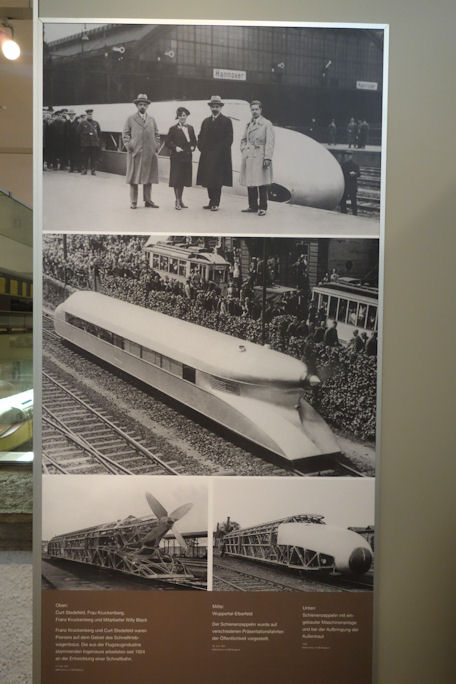

↑プロペラ付きの試作車両、シーネンツェッペリン。航空機用エンジンを搭載し、230km/hを記録するなど画期的な車両でしたが、混雑する駅構内にプロペラをぶん回して進入することの危険性等のため、量産には至りませんでした。今見るとほんとにトンデモ車両ですね。走行時の映像がYouTubeにあがっています。

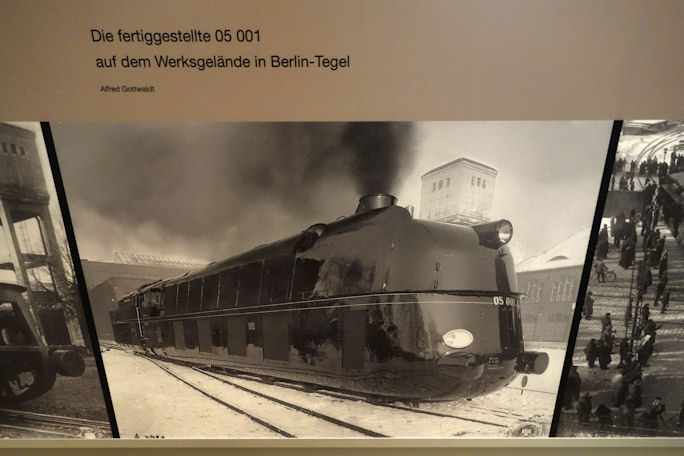

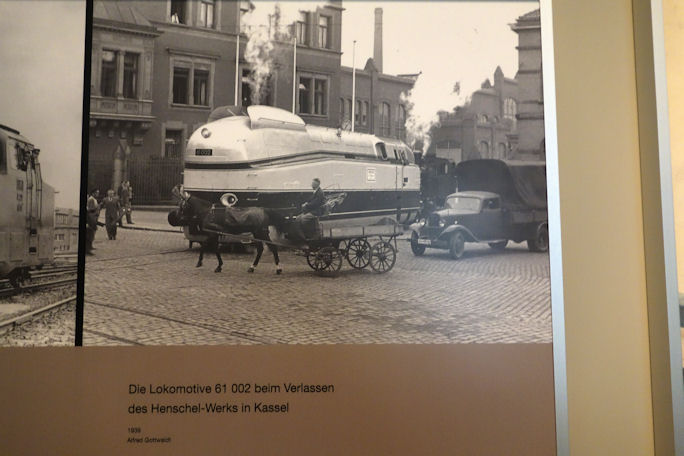

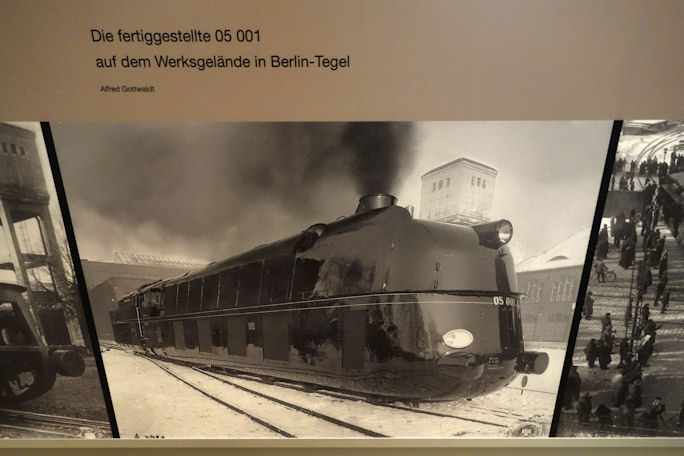

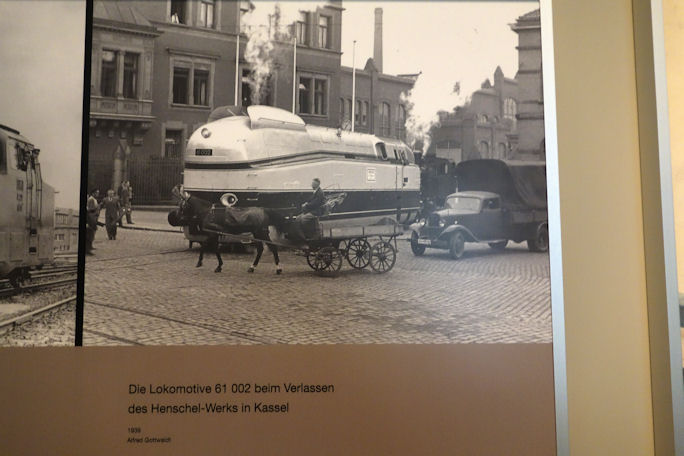

↑この時代はまた、世界的に流線型車両がはやった時期でもありました。日本でも関西急電用の52系電車などがありましたが、ドイツのこの車両は今見ても鏡面仕上げの外観が斬新で、少しも古さを感じさせないのがすごい。しかもこれ、電車ではなく蒸気機関車だというのも驚きです。

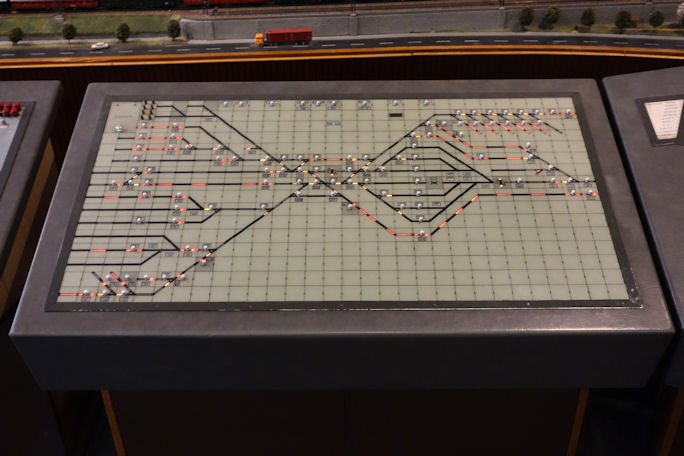

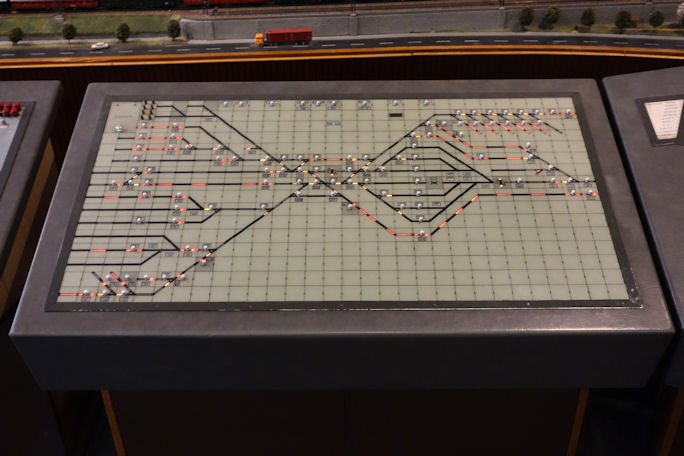

第二次大戦後からの展示は2階に続いているので、階段を上がって2階へ。するとここには鉄道模型の展示室があり、ちょうど係員が模型の運転をしていたので、見ていくことにしました。模型といっても操作しているのはどう見ても本物の制御盤で、おそらく実際に使われていたものではないでしょうか。あまりにかっこよかったので、しばらく釘付けになりました。

↑鉄道模型運転の様子。ちょうど終了間際だったので、電車が次々と所定位置に停車していく様が見られます。

↑細部まで作り込まれたジオラマ。

↑運転指令所にありそうな制御盤がかっこいい!

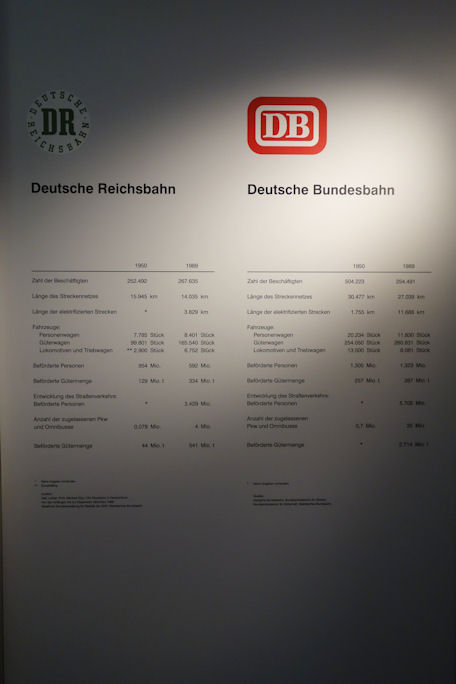

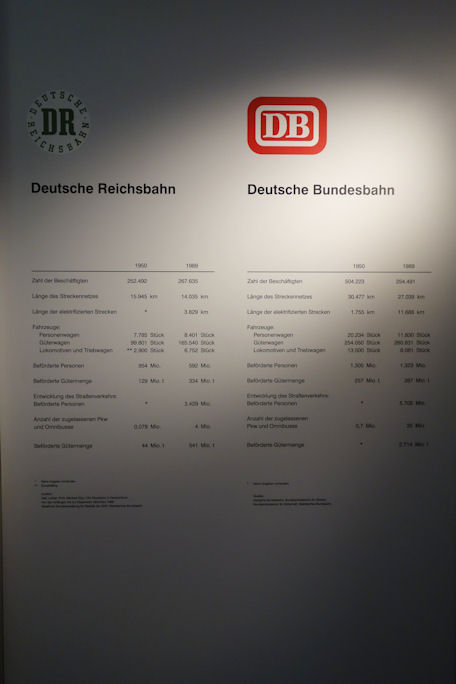

さて、メインの展示は戦後に入りますが、ドイツが東西に分裂した影響で、鉄道会社も西ドイツのドイツ連邦鉄道(DB)と東ドイツのドイツ国営鉄道(DR)に分裂してしまいます。2つの会社がそれぞれ独自の発展を遂げていく様子が展示内容からも伺えました。

↑東西ドイツの各鉄道会社の概況。

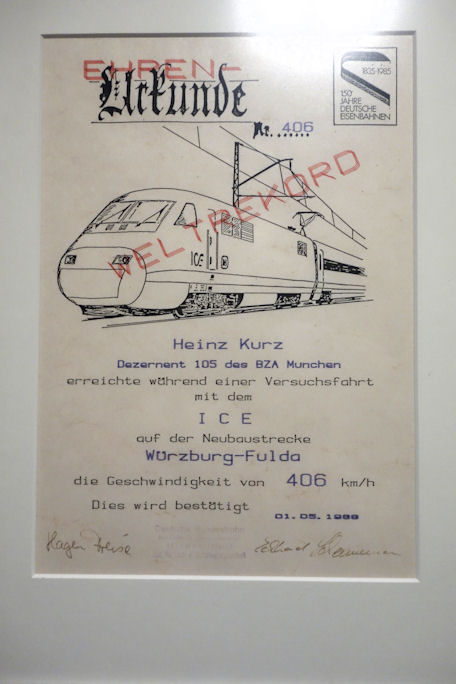

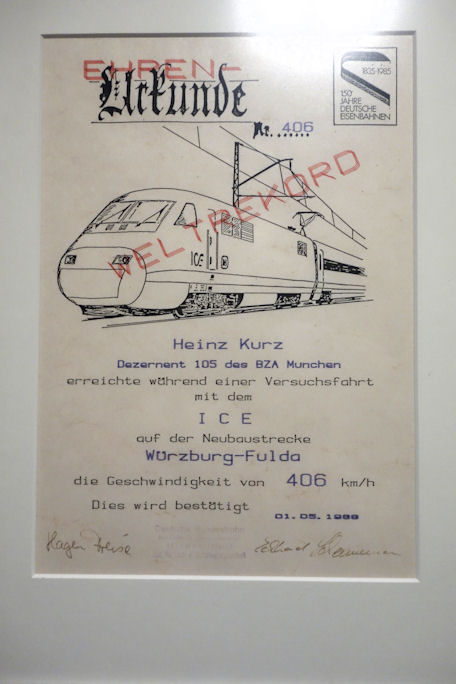

↑ドイツ連邦鉄道のICE試作車が1988年5月1日に達成した世界記録406km/hの証明書。

↑ニュルンベルク-フュルト間で使われていた自動券売機。

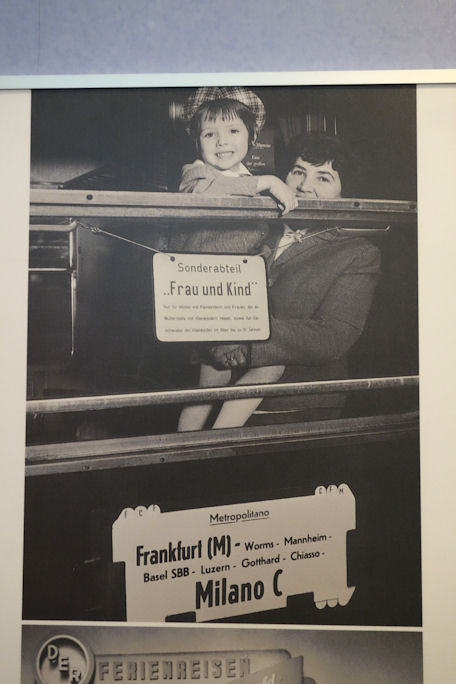

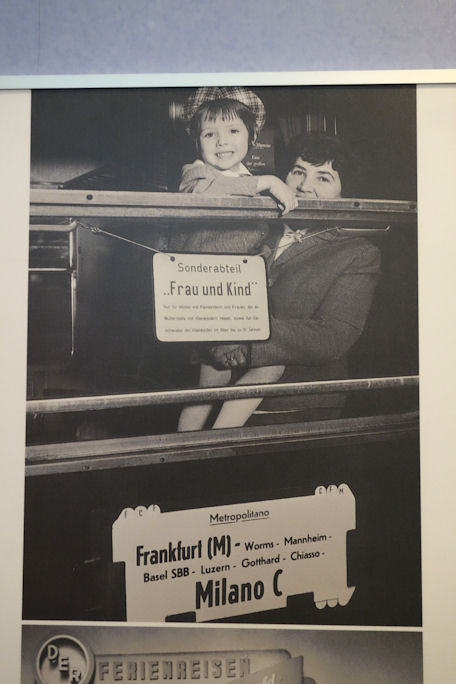

↑かつて存在した女性子供専用車の様子。

展示を見ていると、ドイツのハンブルクからデンマークのコペンハーゲンを結ぶ渡り鳥コースというルートがあり、途中列車ごとフェリーに乗せてそのまま対岸まで渡ってしまうようです。これは今でも運行しているようなので、乗ってみたいなあと思いました。

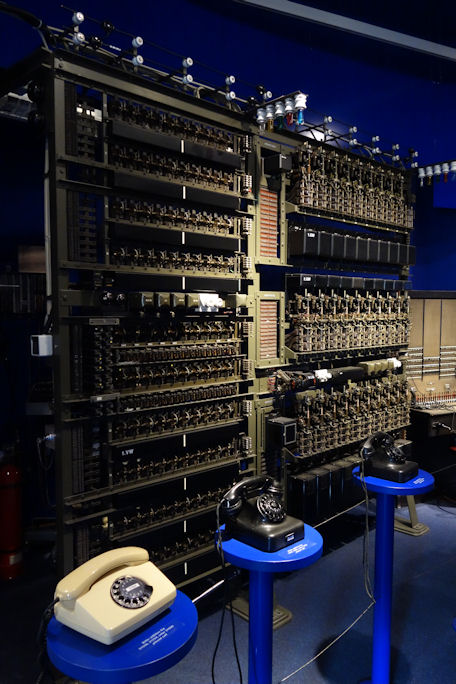

そして東西ドイツ統一で展示は終わり、続いて3階に上がるとそこは通信博物館でした。通信博物館はその名の通り通信の仕組みを学べる博物館になっていて、まずは音の伝わる仕組みや目の見える仕組みなどの解説から始まって、電話機の展示へと続きます。

↑昔の電話ですが、このデザインはなかなかかっこいい。

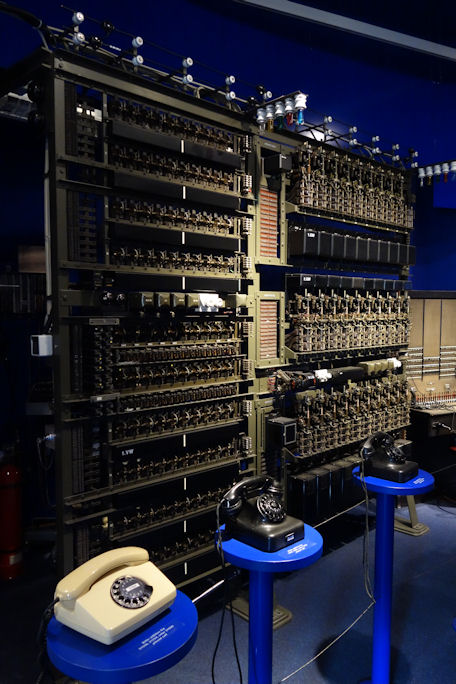

↑電話の体験装置。手前の電話機にはそれぞれ4桁の電話番号が振られていて、ダイヤルすると実際に奥の電話交換機(おそらくステップ・バイ・ステップ交換機)が作動して目的の電話機を呼び出すことができます。

↑電話交換機が動作している様子。メカニカルでとてもおもしろいので、つい電話をかけまくってしまいました。

↑ロシア語タイプライター。ロシアらしい無骨なデザインです。

それから郵便関係の展示が続きます。ここではカプセルに入った郵便物が建物内に張り巡らされたチューブの中を通って高速に移動する体験ができたのがおもしろかったです。これはおそらく郵便局内での郵便物移動に使われていたのだと思います。

↑切手とはがきの自動販売機。郵便関係の色は日本だと赤ですが、ドイツでは黄色が使われています。

そのあと子供向けの施設があり、トレインシミュレータなんかもあったのですが、さすがに子供に交ざってやる勇気はなかったので、おとなしく後にします。最後に入口横のおみやげ物屋で何を買おうかさんざん悩んだ末に、マグカップとネックストラップを購入。本当は掛け時計も買いたかったのですが、大きすぎて持ち帰るのに難儀しそうだったので泣く泣くあきらめました。

しかしDB博物館の展示はこれで終わりではなく、まだ場外にも展示場があります。こちらは入場料なしで誰でも見られるようになっているのですが、なかなかの規模でした。

↑先ほどパネルで見た流線型の蒸気機関車、05 001号の本物。一部外装は外されているものの、やはりこうして見てもかっこいいと思います。

↑こちらも赤を主体とした流線型の目立つデザインの電気機関車。

↑ここから先は屋外展示場です。左側に見える信号所にもいろいろな展示物があります。

↑かつて使われていた反転フラップ式案内表示機。今でも使われてるところはあるのでしょうか。

↑手動転轍(てつ)器。これは信号所にも実物があったので実際に動かしてみましたが、めちゃくちゃ重いです。

↑駅舎と信号機の展示。信号機も実際に操作できるようになっていました。

これでDB博物館の展示はすべて終了です。しかしあんまりおもしろかったので気付いたら4時間以上経っており、博物館を出たときにはもう14時を回っていました。そのあと朝も立ち寄ったスーパーにもう一度行き、チョコの詰め合わせやビール、そしてたまたま見つけて思わず買い物かごに入れてしまった、TI製の電卓を購入し、一旦ホテルの自室に戻ることにします。

このあとゲルマン国立博物館を見学に行くのですが、それはまた次回。

2014年9月15日 12:50

旅行 |

コメントなし

到着したニュルンベルク駅の駅舎は、とても重厚で歴史がありそうな雰囲気でした。今日泊まるホテルまでは徒歩圏内だったので、ぼちぼち歩いて向かうことに。途中の横断歩道には二人組の警官がいて、歩行者用信号がすでに点滅していたのでおとなしく待とうとすると、警官が早く渡れというジェスチャーをしてさっさと渡っていくので、あわてて後を着いて行かざるを得ませんでした。

↑ニュルンベルク中央駅の駅標と構内の様子。構内は近代的ですが、外観は重厚でした。

無事ホテルに到着し、まずはチェックイン。ホテルマンがやや早口で言葉を聞き取るのに難儀しましたが、何とか受付を済ませて部屋に入り、洗濯をしたりネットを見たりしているうちに、気付いたら2時間近く経っていました。もう17時近かったのですが、まだまだ外は明るいので旧市街を散策しに行くことに。

ニュルンベルクの旧市街は全長5kmの城壁で囲まれており、まずは南側から城壁の内側へと入ります。それからいくつかの教会を見て回ることにしました。

↑こんな感じの城壁がずっと続いています。

↑聖エリザベス教会。

↑聖エリザベス教会のすぐ隣にある、聖ヤコブ教会。特にオルガンが赤と青を基調としたデザインで、斬新でした。

↑聖ローレンツ教会。こちらは人通りの多い賑やかな広場前に建っており、規模も大きいものでした。

↑聖ローレンツ教会の内部。天井が高く、ゴシック様式の重厚感を感じます。このオルガンは後でまた聴きに来ることに。

↑聖ローレンツ教会の目の前に広がるローレンツ広場。

↑別の角度からもう一枚。2本の尖塔がとても目立ちます。

聖ローレンツ教会では、20時からオルガンコンサートが開催されるようだったので、後で改めて来ることにします。ニュルンベルクの旧市街は、中央部を東西に流れるペグニッツ川で二分されているので、川を渡って北半分の方へと向かうことに。

↑ムゼウム橋の下を流れるペグニッツ川。ここの眺めはとても素敵でした。

↑ムゼウム橋を渡ってすぐのところにある、ニュルンベルク名物のレープクーヘン・シュミットのお店。シナモンのきいたでかいクッキーのような感じです。

↑レープクーヘン・シュミットのすぐ横にある、フラウエン教会。しかしこのときは入れなかったので、あとでまた来ることにします。

↑フラウエン教会前の中央広場にある、美しの泉という塔。ここの柵にはめられている金色の輪を回すと願いがかなうという言い伝えがあるらしく、人だかりが出来ていました。

↑聖セバルドゥス教会。その手前で煙が出ているのが、このあと行くニュルンベルクソーセージの名店、ブラートヴルスト・ホイスレです。

まだ18時を回ったところで外は明るかったのですが、20時からのオルガンコンサートのこともあったので、少し早めに晩ご飯を頂くことにします。店先のテラス席はもう一杯だったのですが、店内にはまだ空席があったので、そちらで頂くことに。ニュルンベルクソーセージとは細めのハーブのきいたソーセージを炭火でカリッと焼き上げたところに特徴があり、あまりのうまさにニュルンベルク滞在最終日にも別のお店で頂いたほどでした。

↑これがそのニュルンベルクソーセージ。ジューシーであっという間に平らげてしまいました。付け合わせは3種類から選べますが、ポテトサラダにしました。これで8.6ユーロです。

↑当然ながらこんなうまいソーセージがあるのにビールを飲まないわけにはいかない!ということで1杯目はTucherという醸造所のドゥンケル。黒ビールほど濃くはないですが、しっかりした味でした。

↑2杯目はLedererのピルス。やや苦みが強い味でした。

↑店内は山小屋のような内装。

付け合わせのパンもちゃんと温めてあったりして、大満足の味でした。店員の女性も民族衣装を着て素敵でしたが、焼き場担当のおじさんがどう見ても東洋人で、このお店の人気はあのおじさんの焼きのテクニックがすごいせいもあるんじゃないかと思ったり。このお店はクレジットカードが使えないので、15ユーロのお会計を現金で済ませて店を後にします。

ほろ酔いで店を出て、まずは先ほど入れなかったフラウエン教会に入ってみることに。

↑ちょうど夕日が差し込んで、素敵でした。

コンサート前にちょっとトイレに行きたかったので、ガレリアという百貨店に寄っていきます。ついでにステッドラーのシャーペンをお土産に買いましたが、文房具売り場ではパイロットの消せるボールペン、フリクションが大々的に販売されていることに驚きました。

その後、良い時間になったので聖ローレンツ教会のオルガンコンサートへ。入場料の10ユーロを入口で支払い、中に入ると日本人の男性二人連れの姿も見えました。最初司会の人が長々としゃべっているなーと思ったら、その人がそのままコンソールに座って演奏を始めたので、この人が奏者だったのか!とちょっとびっくり。リモートコンソールだったので、客席のすぐそばで演奏する姿が見られました。この日の曲目は現代音楽とクラシック音楽両方だったのですが、特に現代音楽は前衛的で、録音された環境音をバックにオルガンを演奏したりしていて、ちょっとどきっとしました。するとお客さんの何人かが急に立ち上がったので、もしかして演奏に抗議して出て行ってしまうんだろうかとはらはらしましたが、ただ教会の内部をうろうろ見て歩いているだけでした。しかしバッハの曲になるとちゃんと自分の席に戻っておとなしく聴いている様子が、おもしろくて仕方なかったです。

コンサートが終わり、演奏者はお客さんの質問攻めにあっていたのでやはりみなさん興味津々だったようです。私もコンソールがどうなっているのか、見ていくことにしました。

↑コンサート中の光景。夜の教会もなかなか神秘的です。

↑そしてこれがコンソール。リモート制御で後方のオルガンを鳴らしています。かっこいい!

もう21時をとっくに回っていたので、外に出ると真っ暗でした。しかしニュルンベルクは治安は悪くないみたいで、こんな時間でも平和な空気が漂っています。ホテルに戻り、少しネットを見て床につくことに。

明日はドイツ鉄道の博物館を見学しに行きますが、それはまた次回。

2014年9月8日 21:48

旅行 |

コメントなし